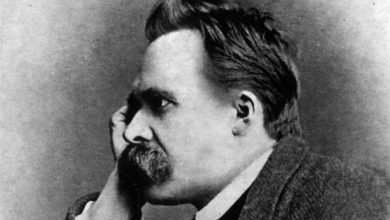

في الذكرى 123 لرحيل نتشه، المفكر حسن أوزال يكتب: نتشه فيلسوف أسيء فهمه و جرى تشويه سمعته

لوسات أنفو

لقد كانت بدايات تعرفي على فلسفة نتشه التي بقيت تلازمني كملاذ ذكرى جميلة يصعب علي نسيانها ، عن طريق كتابات عبد الرحمان بدوي و فؤاد زكريا التي بفضلها ترسخت في ذهني مبكرا، الصورة الأولى لفيلسوف مشاكس و ملغز في نفس الآن. هكذا مضيت مع مرور الزمن أقرأ الرجل بشكل اعتباطي وفق ما أصادفه له هنا أو هناك من كتب مترجمة عربية كانت أو فرنسية، إلى أن التقيت بموجب ظروف المهنة، بالصديق عبد الرزاق أكوشام بمنطقة جبلية نائية بإقليم الحوز بمراكش تدعى إسوال، و الذي مدني بكتاب دولوز بعنوان:’ نتشه ،حياته و مشروعه الفكري” . وهو الكتاب الذي جاء مقوما لمعارفي بفلسفة نتشه خاصة و أنني لم أكتفي بقراءته فحسب بل عملت حينها على ترجمته و استطعت أن أنشر منه فصلا كاملا في مجلة فكر ونقد الشهيرة و ذلك احتفاء بالذكرى المئوية الأولى لوفاته. بعدها مباشرة تمكنت من التفرد بطريقة فعالة لفهم و استيعاب الفيلسوف الألماني بحيث شرعت ضد النهج النصي المحض أستحضر سلسلة من السياقات الموازية التي يمتزج فيها البعد الكرونولوجي التاريخي بالبعد البيوغرافي السير ذاتي. و إذ أؤكد على هذه الأمور فلا لشيء إلا لأن الرجل كثيرا ما أسيء فهمه و جرى تشويه سمعته جراء تلك القراءات المتناثرة و المتسرعة التي تغيب عنها النظرة الشاملة لمشروعه .فلكي نقرأ نتشه قراءة صحيحة و موضوعية يلزمنا قبل أي شيء آخر الشروع أولا بالحفر في النصوص التي وقعها وهو مايزال حيا يرزق، بدءا من ميلاد التراجيديا و انتهاء بهذا الانسان و أفول الأصنام ، مرورا بطبيعة الحال بالسيرة الذاتية أو الاتوبيوغرافيا و دون إغفال الرسائل .و إذا علمنا بأن أول رسالة بعثها إلى جدته و هو لم يتجاوز بعد الخمس السنوات الاولى من عمره كانت عام 1850 بينما آخر رسالة هي تلك التي كتبها إلى أستاذه يعقوب بورخات عام 1889 أي في عمر يناهز الأربعة و الاربعين ،اذا علمنا ذلك و أخذناه بعين الاعتبار تبين لنا مدى استشكال فهم الرجل و صعوبة مقاربة مطرقته .ذلك أن القراءة والحالة هاته فن صعب المراس إذ لا يستدعي أمر استيعاب فكره، الإطلالة على كتاب واحد من كتبه و استرداد شذراته كالببغاء مثلما اعتاد الكثيرون بل يستدعي و هو الأهم التمكن من استحضار المشروع برمته كما أسلفت مع الحرص كل الحرص على تفادي ما أبعده من كتابات شذرية اعتمادا عليها صار البعض يصنفه ليبراليا (أندري كونت سبونفيل و لوك فيري ) و البعض الآخر فاشيا – نازيا (رزنبورغ و لوكاش ).لذلك أيضا وجب التنبيه على نحو مافعل” كولي مونتيناري” الى أن كتاب إرادة القوة كتاب منسوب لنتشه و لا وجود له واقعيا بحيث أنه ينطوي على أفكار غيره من الكتاب مثل تولستوي و آخرين. بناء عليه، اسمحوا لي أن أعرج للتوكيد على مسألة في غاية الأهمية بمكان مؤداها أن تعاملي شخصيا مع فلسفة فيلسوف المطرقة لم يكن على الاطلاق تعاملا مدرسيا أكثر مما كان تعاملا وجوديا مشمولا بسلسلة من الاكراهات و التساؤلات التي كانت حينها تؤرقني. لقد كان التقائي به بمثابة نداء إغاثة يكاد يقيني من أي سقطة حياة تهوي بي في سديم التعاسة. هكذا أحرزت منذ الكتاب الاول أن مرافقته مرافقة منقذة لي من الضلال إذ بقدر ما كنت أغوص في شذراته و رسائله بقدر ما كانت زواية نظري للأشياء تتغير و تتشظى لتغدو الحقيقة الواحدة التي تشبعت بها اجتماعيا وسياسيا و ترسخت في ذهني جراء مخلفات التربية و التعليم حقائق بالجمع ينفرد فيها كل منظور أو تصور من تصوراتي بخصوصيات تميزه عن سواه .بفضل تقنية الحفر في النصوص التي ينبغي لنا أن نتمحصها وفق سياقاتها التاريخية و الاقتصادية كما السياسية و البيوغرافية خلافا للمناهج المدرسية التي تروم تقزيم نظرتنا تقزيما دغمائيا و تقليص فهمنا تقليصا اختزاليا يكاد يخلو كليا من كل منظورية صار بإمكاني إذن التأسيس لأنطولوجية خاصة بي؛ أنطولوجية تنهض أول ما تنهض على الفزيولوجي بكل ما ينطوي عليه من كمياء جسد. و هاهنا تكمن أهمية القطيعة التي أحدثها نتشه في تاريخ الفلسفة باعتبارها قطيعة ابستمولوجية بامتياز مكنته لا من تقويض فلسفة الذات و الوعي فحسب بل أيضا من التأسيس لفلسفة الجسد. فلسفة لم يعد الفكر بموجبها كما سبق رهين ماهيات مجردة أو تعميمات فضفاضة بل صار نتاج ضرورة ما، تشد المفكر الى بيئته و تربطه بتاريخه جراء ما يخترق جسده من عواطف و أحاسيس و ما يحيط به من مناخات و جغرافيا. وفق هذا التصور اذن أحرزت أن التفكير لا يستقيم الا كضرورة فيزيولوجية تستدعي الجسد حتى ولئن بادرت بالكلام باسم الأنا و صرت بدل الضياع و التيهان في لسان النحن و طنين الجماعة أتجرأ على نحث أفكاري باعتباري فردا له خصوصيات تميزه عن سواه من بني آدم. و لئن كان، بعد” مونتاني” على ما أظن، هو أول فيلسوف نجح في أن يقيم منظومته الفكرية على ضمير المتكلم و تجرأ على الكلام و الكتابة كأنا، فذلك ليس إلا لأنه من المفكرين النادرين الذين لايتوقفون من التنبيه إلى كون كل فلسفة عظيمة إنما هي فلسفة تنهض على اعترافات صاحبها إن لم نقل أنها بالأحرى بوح على شاكلة الذكريات اللاإرادية. ذلك أن كل فعل تفكير بالنسبة للفيلسوف الالماني فعل يندرج ضمن قانون الفيزيولوجيا المسكون منطقيا بإرادةالقوة. إرادة جعلته ينفرد بأسلوب خاص في الكتابة محكوم بالشذرية شكلا و السخرية مضمونا.مما أضفى على طريقته في التفلسف جمالا و زادها قوة مافتئت تبهر كل قارئ له بحيث لا يكاد يستقر على حال حتى يضطر إلى تغييره من جديد وهكذا دواليك. لعل الرجل لم يكن والحالة هاته، يكتب الا ضد راهن ملغز لا يستوعب بأي شكل من الأشكال معنى الكتابة الساخرة و لا فن مدح الحواس الذي برع فيه بدءا من تقريضه للأذنين و انتهاء بمساءلته للفم و طرحه لاشكالية الغذاء طرحا فلسفيا. مما دفعه علاوة عن هذا كله إلى اللجوء للفن و الموسيقى و الاحتماء بهما، داركا مدى قدرة هذه الأخيرة على تعويض الميتافزيقا. فكان له أن مارس العزف على البيانو و برع فيه محولا حياة الألم الذي ما انفك يهدده الى حياة مفعمة بالمتعة و الحبور .يكفينا و الحالة هاته أن نستأنس بشذرته الشهيرة حيث يقول :”ما لا يقتلني يقويني” لندرك مدى قبوله بحالات الوهن و السقم قبولا فريدا جعل المعاناة تفرز عكس ما ينتظر منها تماما إذ بدل ان تخرب حياته صارت بفعل إرادة الفيلسوف وسيلة ناجعة لتحقيق طفرة ناجعة في الفرح و المرح. طفرة بموجبها حق لنتشه أن يوصف من لدن أحد كبار المتخصصين في فلسفته، ألا وهو ألكسيس فيليلينكو بفيلسوف الحياة خلافا لشوبنهاور الذي نعت بفيلسوف الموت .