يكتبها عبد الرزاق بن شريج

- سعيد… البذرة الأولى للحلم

أقفل سعيد سنته الخامسة وقد ختم على يد الفقيه بن بوبكر ما تيسّر من القرآن الكريم حتى وصل إلى سورة «سبّح اسم ربّك الأعلى». كان يشعر بفخرٍ طفوليّ لا يُخفى، فهو الوحيد بين ثلاث بنات يستطيع قراءة القرآن.

كان حلمه أن يكتب الرسائل لأهل الدوار، لأن ذلك يمنحه رفعة وهيبة بين الكبار قبل الصغار. كان طموحًا ومغامرًا، يراقب الفقيه وهو يقرأ الرسائل التي تصل إلى أهل الدوار، ويتمنى أن يُكلَّف يومًا بكتابة رسالة.

حلمٌ صغير ظلّ عالقًا في صدره، لكنه لم يتحقّق بعد.

كانت أخته الصغيرة حورية، ذات السنتين والنصف، ترافقه إلى المسجد، غير أنها لم تكن تطيق طول الجلوس في حلقات التحفيظ، فتغادر متى شعرت بالتعب.

أما الفقيه سي الحسين بن بوبكر، فكان رؤوفًا بتلامذته في المحضرة، لا يستعمل العصا إلا نادرًا، خصوصًا عندما لا يردّد الصغار بصوتٍ واحد عقب نهاية الصلاة:

«ارحم والدينا ووالديكم آسْ!»

كان يرى في نسيان هذه اللازمة علامة على شرود الذهن أو المشاغبة، والخوف من العقاب يجعلهم يردّدونها بسرعة وخشوع. فالعصا على الظهر أو وخز القلم القصبي في الحلق ليسا مزاحًا.

لكن يوم الأربعاء كان مختلفًا، يوم «الأربعية»، حين يقدّم كل تلميذ ما تيسّر: بيضة أو عشرون فرنكا (أربع ريالات، ثمن البيضة آنذاك ريال واحد). في ذلك اليوم، يتحوّل الفقيه إلى رجلٍ بشوش، يبتسم للجميع، يتسامح مع المتأخرين، ويغدو اليوم عيدًا صغيرًا في المحضرة.

- موت الأب… وسقوط السند

كان عبد الرحمان، والد سعيد، يميّزه عن البنات، يراه امتدادًا لاسمه وسندًا للعائلة بعده. وكان سعيد يخاف أمَّه راضية لقسوتها التي تطال الجميع.

لم يفهم الحنان إلا حين رأى والده يبكي لأول مرة، يوم ماتت عمّته وردية: مرض بسيط، تعويذة من فقيه القرية، وغياب الطبيب… هكذا اختُزل قدر وردية في جملة واحدة:

«الله أرادها لجواره.»

لم يناقش أحد السبب، ولا أحد فكّر في مسؤولية وزارة الصحة أو الحكومة، فقد كانت الأقدار تُسلَّم بلا سؤال.

لكن القدر لم يُمهل عبد الرحمان طويلًا. ففي مساء يوم خميس، شعر بدوارٍ وألمٍ في الرأس، قضى اليوم كله تحت شمس البيدر يدرس القمح. أصابه مرض “تاروغيت” أو “السالمة” كما يسميه أهل الدوار. لم يكن هناك طبيب ولا دواء، ولا حتى من يدرك خطورة ما أصابه. وفي اليوم الثالث… رحل.

رحل كما يرحل الضوء عند الغروب، بلا وداع.

رحل وترك وراءه قمحًا لم يُفصل بعد عن التبن، وخمسة أطفالٍ صغارًا، وزوجة في شهرها الثامن.

لم يفهم سعيد معنى الموت، بل ظنّ أن أباه مريض وسيعود يومًا ما.

أما راضية، المسكينة التي لم تعرف الخروج من بيتها قط، فقد وجدت نفسها أمام عالمٍ لا يرحم. لا تجربة توجهها، ولا رجال يسندونها. لم تكن تعرف شيئًا عن ممتلكات عبد الرحمان، ولا عن تجارته في الملابس الجاهزة، ولا ما له وما عليه بين التجار والحرفيين.

- الطمع والخذلان

ما إن وُوري عبد الرحمان الثرى حتى بدأت رائحة الطمع تتسلّل إلى البيوت المجاورة كما يتسلّل الدخان من شقوق الجدران. لم تمضِ أسابيع قليلة حتى رأى الناس رجالًا من الجوار يقيسون الأرض بخطواتهم، يرسمون حدودًا جديدة كما يشاؤون، وكأنّ الميت لم يترك وراءه أسرةً ولا ذاكرة.

كانت راضية تنظر من بعيد، ترتجف يداها، لا تصدّق أن الأرض التي عاشت منها بالأمس صارت تُوزَّع كغنيمة أمام عينيها.

حاولت أن تدافع عن حقّ أولادها، فاستعانت بأخيها عبد الحفيظ القادم من أولاد عيّاد، رجل بسيط طيّب النية لا يعرف خبايا العلاقات بين عبد الرحمان وأهل الدوار.

وحين واجههم قال أحدهم، ببرودٍ لا يعرف الخجل:

«راه الأرض كانت مْرهونة لراجل أختك، بلا ورقة، غير بشهود، والشهود عارفين راسهم.»

تلعثم عبد الحفيظ وردّ بضعفٍ ظاهر:

«آ راضية، آش نديرو؟ لا ورقة لا بيّنة… حتى الناس اللي يعرفو، ما باغينش يدخلو هاد الصداع.»

كانت تلك الكلمات كطعنةٍ باردة في صدرها.

تذكّرت راضية ما وقع لزوجها عبد الرحمان بعد وفاة أخيه محمد بن إدريس؛ يومها ضاع منه أكثر من نصف الممتلكات، لأن بن ادريس وحده يعرف العلاقات مع الناس والتجار، لكن عبد الرحمان لم يتّعظ، ولم يُشركها في شيء من أموره. ظلّ يحتفظ بالأسرار لنفسه، يثق في الرجال وينسى أن الزمن غدّار، وأن الورق وحده من يحفظ الحقوق.

كانت تعرف أن له أراضي فلاحية وأشجار زيتون ولوز وبساتين صغيرة، أغلبها عند ربّاعين وخماسَة، لكنها لم تكن تعرف أين تبدأ وأين تنتهي.

فحتى الشهود اعتادوا على رؤية فلان يحرث الأرض، وفلان يسقي البحيرة، وفلان يبيع الزيتون في السوق، ومع مرور الزمن، صار الجميع يظن أن الأرض أرضهم، لأنهم هم من يُشاهدون فوقها.

جلست راضية ذات مساء عند عتبة البيت الطيني، تنظر إلى الحقل البعيد وقد غاب عنه ظلّ زوجها، وقالت في نفسها بصوتٍ مخنوق:

«فينك آ عبد الرحمان؟ حتى الأرض ما بقاتش كتسناك، حتى هي تبعاتك…»

كان الحزن يأكلها من الداخل، والناس من حولها يتنازعون ما تبقّى من رزقها، غابت عن الساحة، غلبها الوجع، وانهارت الحيلة.

وفي فجر يوم سبتٍ من غشت 1965، وضعت مولودًا ذكرًا وسط صمتٍ ثقيل، كانت فترة النفاس غيابًا آخر عن الدنيا، غيابًا استغلّه الطامعون أسوأ استغلال.

وفي غيابها، قُسمت الأراضي كما تُقسم الغنيمة بعد حربٍ خاسرة، ولم يبقَ من عبد الرحمان سوى اسمه في دفاتر الذاكرة، وصورة باهتة يطويها طفلٌ في قلبٍ صغير، لم يعرف بعد معنى أن يُسرق المرء وهو حيّ… ويُنسى وهو ميت.

- بداية الطريق: الحروف الأولى

مرّت سنة عجفاء حتى جاء خريف 1966. تولّى موحا، صديق عبد الرحمان، أمر تسجيل سعيد في فرعية تاماست ذات الحجرة الوحيدة، فراضية كما هي أعراف الدوار لا يمكنها الحديث مع الغريب (المعلم).

انتظر يوم الاثنين، يوم السوق الأسبوعي، ليشتري له أدوات الدراسة: لوحة كرتونية، دفترًا من اثنتي عشرة ورقة، طباشير أبيض وآخر أحمر، منشفة، قلم رصاص، وريشة، كان ذلك الكنز الصغير مفتاح العلم… وبداية الحكاية.

- حبر ودمع

تبدّلت الأحوال بعد رحيل عبد الرحمان كما تتبدّل الفصول بلا وعدٍ بالخريف، صارت راضية، وهي لم تتجاوز بعد الثلاثين من عمرها، أمًّا وأبًا في آن، تحيا بجسدٍ منهكٍ وروحٍ مثقلةٍ بالمسؤولية.

لم تعد تملك غير ما تبقّى من شجر اللوز والزيتون. في فصل الصيف، تجمع اللوز بيديها المرتجفتين، تجفّفه في الشمس، ثم تبيعه في السوق القريب بثمنٍ يقي العائلة جوع الأيام.

وفي فصل الشتاء، تُعاود المشقة ذاتها مع الزيتون والزيت. تبيع بعضه لتشتري الدقيق والشاي والسكر.

كان هذا الدوران بين اللوز والزيتون هو ما يُبقي الأسرة الصغيرة على قيد الحياة: ستة أفواه صغيرة، ويدٌ واحدة لا تعرف الراحة.

أما سعيد، فكان يكبر عامًا بعد عام، بقلبٍ ممتلئ بالعرفان نحو ابن عمّه سي محمد، الرجل الذي لم ينسه في كل دخولٍ مدرسي.

كان يبعث له ملابس جديدة تفوح منها رائحة الأمل، ومحفظة جلدية أنيقة تفيض بالدفاتر والأقلام، فيشعر سعيد لحظتها وكأنه أمير صغير يطلّ على مملكة المعرفة.

لكن جدران الواقع كانت دائمًا تذكّره بحدود الحلم.

وفي السنة الرابعة ابتدائي، انكسر هذا النسق الجميل. لم تصله لا ملابس ولا محفظة. سأل أمه بعينين متوجستين، فأخبرته أن سي محمد سافر مع “النصراني” إلى بلجيكا، للعمل في مصنع السيارات نفسه.

كان حظّ سي محمد جيدًا، لكن سعيد بقي في مكانه، عاريًا من الهدايا، محروماً من تلك المحفظة الجلدية التي كان يفاخر بها زملاءه.

ورغم الضيق، لم تسمح راضية أن ينقطع خيط الحلم. قالت له بحزمٍ أموميٍّ ممزوجٍ بالحب:

«ما غاديش نخلي قرايتك توقّف، يا وليدي.»

واشترت له كل ما يلزمه من أدواتٍ ودفاتر، ولو بجودةٍ أقل. ففي عرفها، المدرسة كانت عبادة، والتمدرس طهارة لا يجوز التهاون فيها.

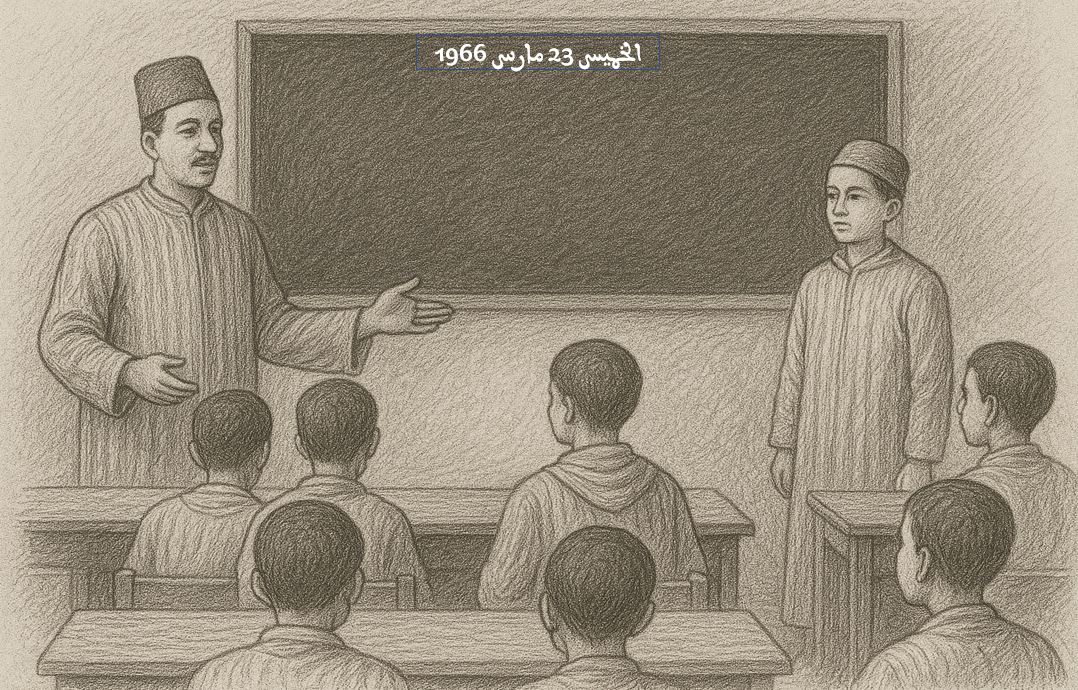

- الاستقبال المدرسي الأول

في أول أيام الدراسة، استُقبل سعيد بحادثةٍ تركت في نفسه جرحًا غائرًا.

دخل الأستاذ سي نميق إلى حجرة القسم بخطواتٍ واثقة وصوتٍ جهوري، وكان الدرس مخصّصًا لتعلّم حرف التاء، جلس التلاميذ في صمت، وكلٌّ منهم أمامه محبرة، والريشة التي تنتظر الغمس.

لم يكن سعيد قد تعوّد على الإمساك بالريشة، ولا يعرف كيف يوازن بين الحبر والورق. يعرف فقط قلم الرصاص الذي كان يخربش به على دفتره الصغير تحت تشجيعات أبيه عبد الرحمان.

غمس الريشة أكثر مما ينبغي، فسال الحبر فوق الدفتر وتلطّخ جزء من الصفحة. اقترب منه الأستاذ بنظرة صارمة وقال بصوتٍ مرتفع:

«نَشِّفْ!»

تجمّد سعيد في مكانه، لم يفهم معنى الكلمة.

في المسيد، تعلّم «التحناش» أي تتبُّع الحروف على اللوح الخشبي بالحبر الطبيعي “السمق”. ظلّ ينظر إليه بعينين واسعتين مرتجفتين، كمن ينتظر تفسيرًا.

لكن الأستاذ لم يُمهل طفولته وقتًا للفهم، وصفعه بقوةٍ على وجهه الصغير، دارت الدنيا بسعيد، شعر بالدوار وغاب عن المكان للحظة لا يدري أطالت أم قصرت.

تذكّر حينها التعنيف الذي تلقّاه من أمّه راضية حين كتب على حائط القبة، فتساءل في نفسه:

«واش الكتابة على الدفتر بحال الكتابة على حيط القُبّة؟»

كان الحبر ما يزال طريًا على الورق، والدمعة قد اختلطت به فوق وجنتيه، في تلك اللحظة، أدرك سعيد أن الطريق إلى الحروف لن يكون مفروشًا بالورود، بل بالحبر والدمع، وربما ببعض الدم.

هكذا وُلد سعيد من رحم الفقد، يحمل في قلبه بذور الحبر والتراب…

وللحكاية بقية.