فيليب روث: لا أحد خرج حيا من كتبي

روبرت ماكروم

كان ذلك في نهاية الأسبوع الأخير من الصيف ؛ وكانت موجة الحر المتأخرة تربكني في خضم برودة الخريف ـ عندما سافرت بالسيارة من مدينة نيويورك إلى شمال غرب ولاية كونيتيكت لمقابلة فيليب روث في منزله في شمال غرب ولاية كونيتيكت. كان المكان أشبه بسويسرا ـ حيث الجداول المتلألئة؛ والعقارات الفخمة المهندمة؛ والمروج المثالية ـ حيث تزين الأعلام الأميركية التي لا تعد ولا تحصى جواً من الشعور بالاستحقاق الوطني. ويقع منزل روث المنعزل المصنوع من الألواح الخشبية الرمادية، والذي يعود تاريخه إلى الثورة، على تلة مرتفعة على طريق ريفي هادئ، وليس من الصعب العثور عليه، ولكنه يبعد بضعة أميال عن أقرب قرية، وهي في الحقيقة مكان لا يذكر، ويضم متجرين للتحف.

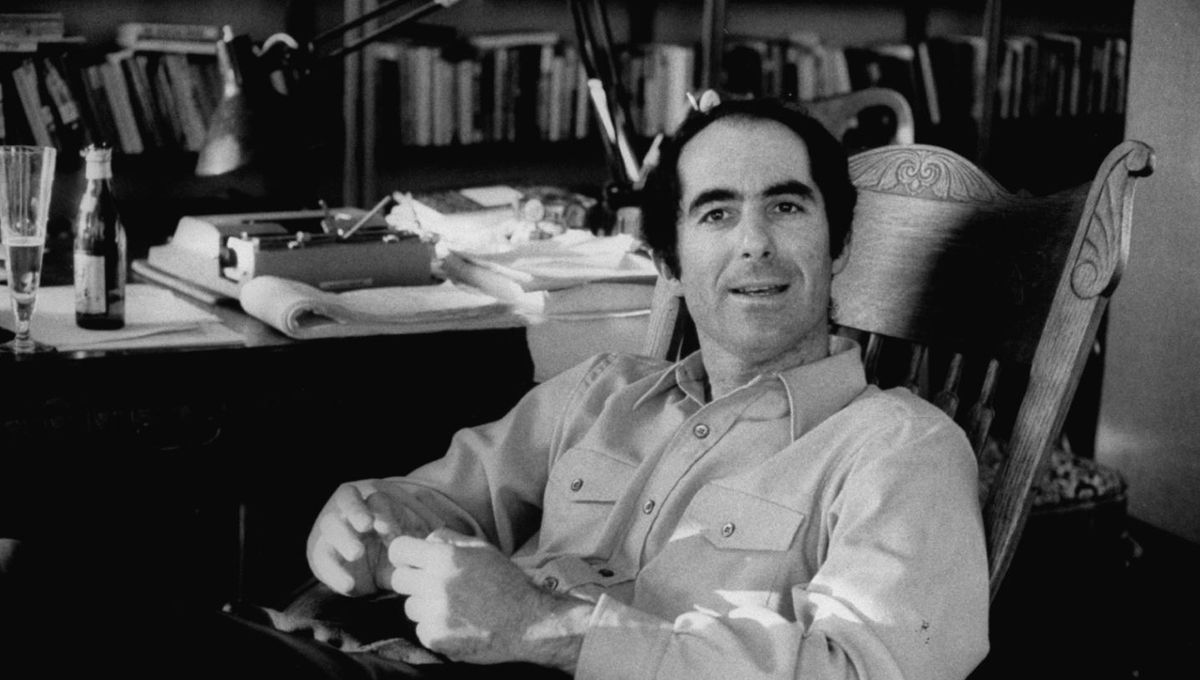

إن الشكل الطويل الذي يخرج من بين أشجار التفاح في تحية الناس يرتدي بنطالاً رياضياً رمادي اللون وقميصاً رمادياً بأكمام طويلة يجعلني أفكر في ملابس السجن في نظام إصلاحي تقدمي. وقبل أن أجد رباطة جأشي لأستوعب شدة تعبير وجهه المحموم، وملامحه الرمادية الناعمة، وميل رأسه الاستفهامي، الذي يذكرني بالنسر الأميركي، فإن انطباعي الأول هو أن فيليب روث يشبه إلى حد كبير قاضياً في المحكمة العليا في إجازة مؤقتة، كما يشبه أحد أكثر الكتاب إثارة للإعجاب في بلاده.

وعلى حد تعبيره، فمنذ بداية كتابه “الكاتب الشبح”، يمكنك أن “تبدأ في فهم لماذا قد لا يكون الاختباء على ارتفاع 1200 قدم في الجبال مع الطيور والأشجار فقط فكرة سيئة بالنسبة لكاتب، يهودي أو غير يهودي… النقاء. والسكينة. والبساطة. والعزلة. كل تركيز المرء وبهرجته وأصالته محفوظة للدعوة الشاقة والمتعالية والمتعالية”. ومثل بطله زوكرمان، يبدو أن روث كان يفكر: “هذه هي الطريقة التي سأعيش بها”.

نسير ببطء عبر العشب البارد الممتد إلى نوع من اليورت الشفاف، وهو عبارة عن قفص فاكهة تم تحويله إلى كراسي حديقة حيث يمكن لروث وضيوفه الاستمتاع بالحديث دون حشرات. إن الدخول إلى هذه الفقاعة يشبه دخول منطقة خارجية لعقل الكاتب.

“دعونا نعمل”، هكذا يقول روث، وهو يمد ظهره على كرسيه المتحرك المشمس ليشير إلى بدء المقابلة. قد يبدو الأمر غير رسمي، لكن الحقيقة هي أن كل المحادثات مع مؤلف “شكوى بورتنوي” تخضع لرقابة شديدة: حيث يتم طرح أسئلتك مسبقًا؛ ويتم فحص المحضر بعد ذلك؛ وتخضع لرقابة يقظة من قِبَل الوكلاء ومسؤولي العلاقات العامة على طول الطريق. لا تخطئوا: لقد تم قبولنا في بيئة محمية جيدًا.

في الغابة الأدبية الأميركية، كان فيليب روث وحشاً ضخماً لا يقل روعة عن فرس النهر، نادراً ما نراه، ويتحدث عنه الناس بخشوع، وهو موضوع للثرثرة الجامحة، التي تثير الفضائح أحياناً. ومنذ بورتنوي، كان روث يلقى ذلك النوع من الاهتمام الذي قد يدفعك إلى الرغبة في العزلة، أو إلى الجنون: نكات الإساءة إلى الذات، ورذاذ مستمر من العداء، والفحص الحاسد من قِبَل الكتاب الأقل شأناً. والآن، بعد أكثر من خمسين عاماً منذ بدأ الكتابة، ربما يتفق مؤلف كتابي “الحياة المضادة” و”الرعوية الأميركية” مع بيتر دي فريس، الذي لاحظ عن الحياة الأدبية الأميركية أن “المرء يحلم بالإلهة الشهرة ـ وينتهي به المطاف إلى الدعاية والإعلان”.

إن هذا المنزل في كونيتيكت يمثل شخصية روث الخاصة المتأملة. أما شقته في نيويورك فتحتضن شيئاً أكثر عمومية. فكما كتبت هيرميون لي، كاتبة سيرته الأدبية، “إن الخروج مع فيليب روث في مانهاتن يشبه الخروج مع لويس الرابع عشر في فرساي: فالملك في مملكته”. ويقول الكاتب نفسه إن شهيته للظهور تكمن في مكان ما بين انعزالية جيه دي سالينجر والدعاية الذاتية للراحل نورمان ميلر.

إن روث الذي يتنقل بين الحياة الخاصة والعامة أصبح اليوم من المشاهير الأدبيين بقدر ما كان أي من معاصريه. وهو مدين بهذا بالطبع لبورتنوي، وكذلك لكتاباته طيلة حياته: فلم يرفع روث عينيه قط عن الجائزة، أو أهمل الواجب الفني الذي يفرضه العمل. وبالمقارنة بأقرانه، وبأي كاتب أميركي ذي مكانة، فإن إنتاج روث، بالنسبة لرجل في السبعينيات من عمره وله نحو 29 كتاباً، مذهل. ولا يمر يوم دون أن يحدق في تلك الكلمات الثلاث البغيضة: qwertyuiop، وasdfghjkl، وzxcvbnm. وهو يقول: “أقضي معظم اليوم في الاستوديو الخاص بي. وأعود إلى المنزل كل ليلة، مثل عامل عائد من مصنع القصص الخيالية: “لقد عدت إلى المنزل يا عزيزتي”.

ولكن الآن لم يعد هناك عسل في المنزل. بعد طلاقه من زوجته الثانية كلير بلوم في عام 1993، يعيش روث وحيدًا تمامًا هنا، حيث يطبخ وجباته بنفسه ويعيش بمفرده. ويقول: “لقد ابتعدت عن أي نوع من العوالم الاجتماعية”.

“أنا حقا لا أعرف أي شخص هنا بعد الآن.”

لقد عاش هنا ذات يوم طوال العام، ولكن في شيخوخته وجد أن الشتاء قاسٍ للغاية. إنه يعيش في “مكان في نيويورك”، ويقول إنه عندما يذهب إلى هناك “أقابل الناس؛ وعادة ما أتناول العشاء مع شخص ما في المساء”. ولكن سواء في الريف أو المدينة، فإنه يلتزم بالجدول الزمني الذي اعتاد العمل فيه دائمًا، صباحًا وظهرًا وليلًا، 365 يومًا في السنة. لقد قال ذات مرة: “أنا أشبه كثيرًا بشخص يقضي يومه كله في الكتابة”.

الآن أصبح أكثر عزلة من أي وقت مضى. يقول وهو يستعرض قائمة الشرف: “لقد مات كل أصدقائي هنا. ريتشارد ويدمارك؟ لقد مات ديك منذ شهرين تقريبًا. آرثر ميلر، لقد مات؛ كان يعيش على بعد نصف ساعة من هنا. وبيل ستايرون. وكان لدي صديق جيد جدًا، طبيب في المدينة المجاورة كنت قريبًا جدًا منه. لذا فأنا أربعة من أربعة”، كما يقول، وهو ينزلق بحزن إلى مصطلحات لعبة البيسبول. الموت، كما لاحظ دبليو إتش أودن، يشبه هدير الرعد البعيد في نزهة. تخبره قائمة الحضور أن النزهة تقترب من نهايتها، وأن الموت موجود هناك، ينتظر. يلاحظ: “يبدو أنه يتسلل إلى كتاب تلو الآخر”.

“لا أعتقد أن أحداً خرج حياً من كتبي الخمسة الأخيرة.”

مع روث، يتشابك الفن والحياة بشكل غريب. “لقد أعددت قائمة بالأشخاص الذين ماتوا في السنوات القليلة الماضية. إنها مذهلة. الجنازات وكلمات التأبين تضع كل ذلك في الاعتبار”. هل يتحدث في هذه الجنازات؟ “أتحدث في بعضها. إنه ليس نوعًا أتقنته، التأبين. أجده صعبًا للغاية”.

وعلى نحو مماثل، لا يصدق روث سنه. فيقول: “عمري 75 عاماً، وهو رقم غريب. إنه اكتشاف غريب بالنسبة لي على أية حال. ففي سنواتك الأولى لا تذهب إلى الجنازات كل ستة أشهر”. ومن بين أقرانه، كان هناك تقليص مستمر: آرثر ميلر، وجورج بليمبتون، وكيرت فونيجوت، وأخيراً نورمان ميلر. لم يكن كل هؤلاء أصدقاء مقربين، ولكنه يعلم أنه يلعب في الوقت الضائع.

إن مكانة روث في الأدب الأميركي ليست مجرد مسألة أقدمية أو إنتاجية. ذلك أن سلسلة الروايات، التي تمثل استكشافات متقنة للماضي القريب لبلاده، والتي بدأت في عام 1997 عندما كان روث في منتصف الستينيات من عمره ـ وهو العصر الذي كان العديد من الكتاب يكتفون فيه بالاستراحة على أمجادهم ـ ترقى إلى مستوى صورة غير عادية حظيت بإشادة النقاد على جانبي الأطلسي: رواية “الرعوية الأميركية”، وهي مرثية للحياة الأسرية الأميركية في حقبة فيتنام؛ ورواية “تزوجت شيوعياً” (1998)؛ و”البقعة البشرية” (2000)؛ و”الحيوان المحتضر” (2001)؛ و”المؤامرة ضد أميركا” (2004)؛ و”كل إنسان” (2006)؛ وأخيراً رواية “وداعاً لزوكرمان” (2007). وهذه القائمة تشكل شهادة على طفرة مذهلة في مسيرته المهنية في أواخر الموسم، كما أنها تترك كل منافسيه واقفين في غباره.

ولكن لم تنته القصة بعد. فقد نشرت روايته الأخيرة “السخط” الأسبوع الماضي. وهو يدرك أن روايته قصيرة، وربما تكون غير مهمة. وتروي الرواية، التي تتألف من نحو 230 صفحة، ذكريات الشاب ماركوس ميسنر، المجند الذي أصيب بجروح قاتلة في الحرب الكورية، والتي استحثها المورفين. وسوف يموت ميسنر في الصفحات الأخيرة من الرواية، ومن غير الواضح إلى أي مدى كانت ذكرياته في الواقع بعد وفاته أو أنها كانت متخيلة على وشك الموت.

يقول روث بسخرية إن الرواية تقع في مكان ما بين الرواية القصيرة والرواية القصيرة “الأسوأ”. “أطلق عليها الناشر اسم رواية. قالوا لي إن كلمة “رواية” هي الكلمة الأفضل للاستخدام”. في هدوء، يمكن أن تكون تعابير وجه روث قاسية، وحتى مخيفة. عندما يبتسم، تضيء كل الأشياء، ولحظة يصبح العالم مكانًا أسهل للعيش فيه.

يقول المقربون منه، والأصدقاء الذين تحدثت إليهم في لندن ونيويورك، إنه في الحالة المزاجية المناسبة، قد يكون واحداً من أكثر الرجال مرحاً على قيد الحياة. لكنه اليوم يعمل، ويشرح كيف صنع كتابه الأخير من الصفحات المهملة لقصة أخرى، والسطور المضحكة العرضية في هذه المحادثة لا تترجم إلى كتاب مطبوع.

في الأدب الأميركي، تُعَد “الرواية بعد الوفاة” أداة نادرة، وقد استغلتها مؤخراً أليس سيبولد في كتابها الأكثر مبيعاً “العظام الجميلة”. وعلى الرغم من كونه أستاذاً جامعياً، إلا أن روث سارع إلى الاعتراف بأن هذا الأسلوب ليس أصلياً، مشيراً إلى أن رواية “رثاء فائز صغير” للكاتب البرازيلي جواكيم ماريا ماشادو دي أسيس في القرن التاسع عشر، تستخدم نفس وجهة النظر السردية. والحقيقة أن هذه الرواية لم تكن ناجحة تماماً، ولو أن النثر يبدو غير منقوص؛ ولكن روث لم يبد أي انزعاج. “ففي نومه تحت تأثير المورفين لا يعرف أين هو، لذا فهو يتخيل أنه ميت… وإذا كان الأمر غامضاً، فلا بأس بذلك أيضاً”.

على أية حال، فإن الاهتمام الحقيقي لروث في “السخط” هو استكشاف عالم صبي يهودي، ولد ونشأ في نيوارك في الثلاثينيات والأربعينيات، وهو شاب يفر من والديه المفرطين في الحماية للتسجيل في كلية للفنون الليبرالية بعيدًا عن المنزل ويصبح شابًا في أمريكا الخمسينيات، وهو شاب غريب يشبه روث نفسه في المظهر الخارجي.

في هذه المرحلة، سوف يهتف قراء روث المخضرمون، ها نحن ذا مرة أخرى. ولكن ماذا كانوا يتوقعون؟ النقطة المهمة في روث هي أنه الشخص الأكثر إثارة للاهتمام الذي يعرفه، ولا يخجل على الإطلاق من تفرده غير العادي.

في وصفه لحضوره للصلاة في كلية باكينل في ريف بنسلفانيا، والتي تشبه تلك التي كان يحضرها ماركوس ميسنر، يقول إنه شعر “مثل هويهينهم الذي ضل طريقه إلى الحرم الجامعي من رحلات جاليفر”.

إن هذا هو الصوت الأصيل للكاتب. إن روث، كما يقول مارتن أميس، “فريد من نوعه إلى حد غير عادي. فهو نفسه، نفسه، نفسه”. ولقد أعلن ببساطة لأحد المحاورين العديدين الذين أجروا معه المقابلة: “أنا حالة طوارئ”. وبينما كان جالساً هنا في شمس الظهيرة، كان يصور نفسه بشكل غريزي كشخصية، وكأنه يتحدث بضمير الغائب تقريباً. ويقول: “أنا أشبه برجل عجوز”، وكأنه غير راغب في الاعتراف بأنه قد يكون عجوزاً بالفعل. ويؤكد أصدقاؤه أنه لا يوجد من هو أكثر قدرة على المنافسة مع نفسه من روث. وعلى نحو مماثل، إذا كان هناك شخص واحد احتفل بفيليب روث وأسطورته، فلا بد أن يكون روث نفسه. ويكتب في كتابه “الخداع” أن ما يثير اهتمامه هو “الغموض الرهيب الذي يكتنف “الأنا”، والطريقة التي يصنع بها الكاتب من نفسه أسطورة، وخاصة لماذا يفعل ذلك”. وربما يكون من الممكن أن نبدأ من أصوله.

وُلِد فيليب روث في عائلة يهودية من الجيل الثاني، “قبل اختراع الجوارب الضيقة والأطعمة المجمدة”، كما يقول، في العام الذي صعد فيه هتلر إلى السلطة، عام 1933. وكان والداه مخلصين لابنهما إلى حد الجنون. وفي سيرته الذاتية التي تحمل عنوان “الحقائق”، كتب عن والدته ووالده: “إن كوني فيليباً لها، يعني أنني فيليبها، ولكن في خضم هذا العالم المضطرب، لا يزال تاريخي يأخذ مساره من البداية باعتباري روث”.

إن حساسية روث سوف تكون دائماً متأثرة بموضوعات وإيقاع “العقد المنحط غير النزيه” الذي ولد فيه، ولكن البيئة التي عاش فيها كانت مؤثرة بنفس القدر: مجتمع يهودي من الطبقة المتوسطة الدنيا في نيوارك، نيو جيرسي، عبر النهر من مانهاتن، وهي مدينة ضاحية تحتل نوع العلاقة مع العاصمة الكبرى مثل العلاقة بين كرويدون ولندن، على سبيل المثال.

كان، ولا يزال، أميركياً عاطفياً، ومتعصباً للبيسبول، حتى أنه في إحدى المرات أشار إلى نفسه بمرح باعتباره “أميركياً”. وبعده أصبح موضوعه الجمهورية العظيمة الجريحة. قبل سنوات، كتب في كتابه “الحقائق”: “من الصعب أن نتخيل أن أي شخص ذكي نشأ في أميركا منذ حرب فيتنام كان ليشعر مثلنا كشباب مراهقين بعد الانتصار على الفاشية النازية والعسكرية اليابانية بالانتماء إلى أعظم أمة على وجه الأرض”. واليوم، عندما ننظر إلى الخمسينيات من منظور ما بعد بوش، نجده ينفي هذا الرأي، قائلاً: “لم يكن هناك عصر ذهبي قط”. ومع ذلك، فإن هذه لحظة في التاريخ الأميركي تهيمن على السرد القصير لكتاب “السخط”.

كانت مدينة نيويورك في طفولة روث “لا تزال بيضاء إلى حد كبير”، ولكنها كانت في حالة انحدار بالفعل، وربما لهذا السبب يظل مرتبطًا بها إلى هذا الحد. واليوم، أصبحت المدينة سوداء بالكامل تقريبًا، مع عمدة أسود ومشاكل مدنية بسبب الجريمة المرتبطة بالمخدرات. “حيي القديم سيئ، لكن المدينة بأكملها سيئة. في وسط المدينة، هناك الكثير من الناس يبيعون الأشياء في الشارع، ومعظمها بضائع مسروقة. لن أتجول في الشوارع بمفردي. لذا فإن الأمر سيئ للغاية، ومحبط للغاية أيضًا”.

لقد شكلت نيوارك ومدينة نيوارك حياة روث بشكل عميق، وما زالت تفعل ذلك، وكأنه لم يغادرها قط. يحب هو وزميله في نيوارك بول أوستر التكهن بالقيام برحلة حج أدبية إلى جذورهما. يقول، مازحا: “سوف يتعين علينا أن نأخذ شرطيًا معنا. إنه أمر خطير للغاية”. في الواقع، تبدأ رواية السخط في نيوارك وتحتفل بحيويتها العرقية بتصاعد مدوي: “نيوارك، الأيرلندية والإيطالية والألمانية والسلافية واليهودية والزنجية، المجتهدة، والخشنة، والمتعطشة للرشوة، وشبه المعادية للأجانب”.

إن العديد من الكتاب الأميركيين العظماء هم من أبناء الحي الذي يعيشون فيه. فبيلو لديه شيكاغو، ومانهاتن في عصر موسيقى الجاز فيتزجيرالد، ومقاطعة يوكناباتاوفا لفولكنر. أما أبدايك فهو متمسك بماساتشوستس، أما روث فهو متمسك بمدينة نيوارك. ولقد بلغ الأمر أن المدينة أطلقت اسمه على أحد ميادينها. وهو فخور بهذا على نحو ساخر. فيقول مازحاً: “سوف تحصل على مخدرات أفضل في روث بلازا من مالامود بلازا”، ويضيف: “لقد وجهت الاتهامات إلى عمدة المدينة آنذاك، وحوكم وأدين بارتكاب مخالفات مختلفة”.

في سن الشيخوخة، يبتعد روث عن التطرف الحضري، لكنه في شبابه كان يستمتع به. يقول روث إن تجربته في مرحلة المراهقة كانت “تتعلق بعدوانيتنا، وخروجنا إلى نيوارك، ثلاثة أو أربعة منا، والتجول في الشوارع ليلاً، وإطلاق النار في الجزء الخلفي من المدرسة الثانوية باستخدام مصابيح يدوية، والفتيات، وملاحقة موعدك إلى مكان التجمع المسمى Syd’s في Chancellor Avenue وسرد قصصك الجنسية… الشهية. ربما هذه هي الكلمة المناسبة. كانت الشهية هي العدوانية”.

في هذه الدفيئة الكلامية المحبطة التنافسية، احتضن روث الشاب الصوت الجامح الكوميدي الذي انفجر في الوعي الأمريكي بشكوى بورتنوي الشهيرة. كما أن يهودية نيوارك القديمة شكلت روث بطريقة أخرى. فخلال كل المراحل اللاحقة من حياته الأدبية، كان هناك خيط ثابت في الشخصية، وجده العديد من القراء جذابًا للغاية، بل وعميقًا. ربما كان هذا الميراث النفسي هو الذي ألهم روث للتفاخر بـ “حظي السعيد في ولادتي يهوديًا”. وبقدر ما كان غاضبًا من المأزق الذي أوقعه فيه، فإنه يستمتع بالأصالة. يقول: “إنها تجربة معقدة ومثيرة للاهتمام ومتطلبة أخلاقيًا وفريدة للغاية، وأنا أحب ذلك”.

إن بطل الرواية الكلاسيكي روث، الذي يظهر مرة أخرى في “السخط”، يتمتع بذكاء مؤلم، ووعي ذاتي، ومحمي بشكل مفرط. وهو من محبي الجمال الغريزي، وينقسم بين العقل والجسد، والجنس والعقل، والأسرة والذات، والرغبة والواجب. وهو ضحية لضعف الأعصاب، ويعاني من عذاب النساء المستحيلات (وحتى المجانين)، والآباء المتغطرسين، والأسوأ من ذلك كله، ضميره المؤلم. وعلى مر السنين، واجه روث أوقاتاً عصيبة من بعض النسويات، وهو الآن يقاوم بشدة الإيحاء بأن هناك ـ دعنا نقول؟ ـ سلالة من الجنون في العديد من النساء الخياليات.

“حسنًا، دعنا نرى”، يجيب بهدوء، وكأنه ينطق بتفسير شبه توراتي. “في Exit Ghost لا يوجد، لا أعتقد. هناك امرأتان عاقلتان هناك. وفي Everyman كل النساء عاقلات. هناك امرأة مجنونة في When She Was Good (1967) وأخرى في My Life As a Man (1974). أعتقد أنه بما يتناسب مع عدد السكان، لدي العدد الصحيح من النساء المجنونات”. إذن، ها أنت ذا، QED.

إن روايات روث تشرح ببراعة الدوامة الهوسية للمشاعر العاطفية. ويبدو أن هذا المزيج من الكيمياء المتقلبة لمزاجه الخاص، ويهوديته، وحرج الطبقة المتوسطة الدنيا غير القابل للتحديد في التعامل مع تلك الطبقة الأميركية العظيمة التي لا يمكن ذكرها، قد ألهم قدراً كبيراً من الغضب، إذا أردنا أن نستخدم مرادفاً أقل رقياً لـ “السخط”. “الغضب”، “الانتقام”، “القسوة” ـ هذه الكلمات تظهر في كل مكان من أعمال روث. والآن، ربما في منتصف السبعينيات من عمره، بدأ يخفف من حدة غضبه. وربما تكون كلمة “السخط” في كتابه الجديد “أجمل كلمة في اللغة الإنجليزية”، ولكنها مستمدة من النشيد الوطني الصيني، الذي سمعناه جميعاً أثناء دورة الألعاب الأوليمبية في بكين.

مثل ماركوس ميسنر، كان روث الصغير يتلقى تعليمه في المدرسة الابتدائية على يد معلمين ذوي ميول يسارية، والذين بالإضافة إلى الأغاني الوطنية مثل “Anchors Away” في التجمع الأسبوعي، كانوا يشجعون أطفالهم على تعلم الدعاية الصينية الخرقاء:

قوموا أيها الذين يرفضون أن تكونوا عبيدا!

يملأ السخط قلوب جميع أبناء وطننا،

انهضوا! انهضوا! انهضوا!

في أحد المشاهد الأكثر سريالية من التعبئة الأمريكية في زمن الحرب، يقول روث إنه في نيوارك كان هناك “كل هؤلاء الأطفال اليهود الصغار الذين يغنون النشيد الوطني الصيني! وكان الصيني الوحيد الذي عرفناه هو عامل الغسيل”.

إننا نتفق الآن على أن هذا عالم ضائع، بعيد مثل عربة البريد أو الدولار الفضي. فمن كان ليستطيع أن يتنبأ بحياته الأدبية حين التقى بالطالب المتفوق في الصف الأول فيليب ميلتون روث في عام 1953 (العام الذي حدد فيه نهاية رواية السخط؟)؟ إن روث الأسطورة لم يأت بعد، وكان غير مرئي تقريباً.

في الخمسينيات، سلك روث الشاب مساراً مهنياً ربما كان ليجعل منه أستاذاً للأدب من النوع الذي قد تجده في إحدى رواياته ـ رجل كئيب، شهواني إلى حد ما، غارق في الأدب. “كنت أعتقد أنني سوف أصبح أستاذاً للغة الإنجليزية، ولكن بعد ستة أشهر من حصولي على درجة الدكتوراه لم أستطع أن أتحمل الأمر. لذا تركت الدراسة وبدأت في الكتابة. حصلت على 800 دولار من مجلة إسكواير مقابل قصة”.

عندما يتذكر تلك الأوقات، يعترف الآن بالتشاؤم بشأن مستقبل ما يسميه “الثقافة الأدبية”. يقول إنه كان هناك “إسفين أدبي في الثقافة”. ويشرح: “كان هناك على الأرجح ثلاثون مجلة ربع سنوية أدبية في أمريكا في ذلك الوقت. وكانت أشهرها مجلة باريس ريفيو، ومجلة كينيون ريفيو، ومجلة هدسون ريفيو ـ وقد خرجت أغلبها الآن من السوق ـ ولكن كان هناك خمس عشرة أو عشرين مجلة أخرى. لذا فإذا كتبت قصة قصيرة، فسوف تجد ناشراً. كانت هناك ثقافة أدبية حقيقية، صغيرة للغاية، ولكن هذه الثقافة اختفت. كان هناك أشخاص يقرؤون بجدية، وكان عددهم أكبر كثيراً مما هو عليه الآن. يمكنك أن تقول، ما الفرق إذا كان لديك خمسون ألف قارئ أو عشرون ألف قارئ؟”.

في إجابة على السؤال “ما هو الفرق؟” يروي روث قصة صديقه الكاتب الروماني نورمان مانيا. “في عهد تشاوشيسكو، ذهب نورمان إلى كاتب أكبر سناً من الحزب ليشكو له من قرائه. قال الرجل: “نورمان، كل ما يحتاج إليه الكاتب هو ثمانية قراء. فكر في الأمر. لماذا تحتاج إلى أكثر من ثمانية قراء؟ هذا يكفي. [توقف للحظة]، لسوء الحظ، لديك ثلاثة فقط”، يضحك روث. “حسنًا، لقد انخفض عددنا هنا إلى ثلاثة أيضًا”. وبصورة أكثر جدية، يرفض روث الأدلة المعاصرة على السعي الأدبي باعتباره خدعة، ولا يتحلى بالصبر تجاه الكتابة الإبداعية، التي يعتقد أنها مضيعة للوقت. “لا يدرس طلاب الجامعات الأمريكية الكتابة التفسيرية، التي يحتاجون إليها بشدة، لكنهم يدرسون الكتابة الإبداعية، والتي تشبه دراسة الرسم العشوائي”.

لم يكن روث من هواة الرسم. فقد كان عمله يتسم دوماً بالجدية الأخلاقية. ولكن بعد ذلك اكتشف الثمن الباهظ الذي قد يدفعه لاستكشاف يهوديته، ولعل هذا هو أحد مصادر الغضب الذي يملأ أعماله. ففي إبريل/نيسان 1959، نشرت مجلة نيويوركر قصة أخرى في وقت مبكر بعنوان “المدافع عن الإيمان”، والتي أثارت استياء بعض القراء اليهود بسبب اقتراحها بأن جندياً يهودياً قد يستغل الحساسيات اليهودية لدى قائده اليهودي لضمان معاملة تفضيلية له، الأمر الذي دفع رابطة مكافحة التشهير التابعة لبني بريث إلى التدخل.

وفجأة أصبح “فيليب روث” موضوعاً للثرثرة في الكنيس اليهودي والخلافات الأسرية. وقد تفاقمت جريمته، التي تبدو الآن غامضة إلى حد لا يصدق، في العام التالي بإدراج القصة في أول مجلد له بعنوان “وداعاً كولومبوس”. وطوال معظم فترة الستينيات، كان يُعَد خائناً لشعبه، ويتعرض للإساءة والتنديد من كل حدب وصوب باعتباره أسوأ من معاداة السامية. ويتذكر قائلاً: “لقد دافعت عن نفسي، ولكنني تعرضت لاعتداء كبير في السادسة والعشرين من عمري. لقد كنت قادراً على التعامل مع الأمر، ولكنني لم أكن أحبه”.

بطبيعة الحال، لم تكن هذه الضجة القبلية شيئاً مقارنة بفضيحة رواية “شكوى بورتنوي” التي صدرت في نهاية الستينيات. إن رواية “شكوى بورتنوي” التي جعلته من المشاهير هي كتاب أيقوني غيّر كل شيء، ودفعته إلى عالم من الفضول العام المبتذل.

كثيراً ما قال روث إنه لا يستطيع تحديد أي تجربة واحدة نشأت منها شكوى بورتنوي. في المسودات الأولى كانت “الولد اليهودي”؛ ثم مسرحية (ورشة عمل مع داستن هوفمان)؛ ثم “الضرب المبرح”؛ ثم قصة قصيرة “مريض يهودي يبدأ تحليله”، وأخيراً، مع ظهور محلله النفسي، شكوى بورتنوي.

كانت هذه الرواية التي تتخذ شكل اعتراف، والتي صدرت في مجلة Life، من أكثر الكتب مبيعاً على الفور. فقد اعتبرها مئات الآلاف من القراء الأميركيين اعترافاً يتخذ شكل رواية، الأمر الذي وضع مؤلفها في مركز الصدارة في أذهان جمهوره. ومنذ ذلك الحين ظل في هذا المركز.

ولكن في مقابل اقتراحي بأنه ربما أثار غضب بورتنوي دون وعي، بعد تجربته مع عقدة الاضطهاد التي عانى منها، أجاب بحذر: “ليس لدي أي شعور بالجمهور، وخاصة عندما أكتب. الجمهور الذي أكتب من أجله هو أنا، وأنا مشغول للغاية بمحاولة فهم هذا الشيء اللعين، وأواجه الكثير من المتاعب، حتى أن آخر ما أفكر فيه هو: “ما الذي سيفكر فيه فلان أو فلان أو فلان؟”. ومهما كانت الدوافع، فلم يكن هناك مجال للتراجع. يقول بيتر تارنوبول، الشخصية التي جسدها في رواية “الرواية الأميركية العظيمة”: “لقد أوصلني الأدب إلى هذا، ولابد أن ينقذني الأدب”.

ولعل كتابة الروايات الأدبية لم تكن طريق الهروب المثالي، ولكنها كانت ما كان يعرفه روث. فقد بدا أن أعمال روث في أوائل السبعينيات تظهر ما أطلق عليه أحد النقاد “مخاطر العقل المفرط في الأدب”. فبعد الكوميديا الجامحة في رواية “شكوى بورتنوي”، جرب روث السخرية (عصابتنا)، والخيال الساخر (الثدي)، والأوهام الفوضوية في رواية “الرواية الأمريكية العظيمة”، و”الفوضى المعجزة” في رواية “حياتي كرجل”. وأخيراً، استقر في منتصف عمره المبكر في استكشاف الذات، من خلال رواية “تارنوبول”، و”كيبيش” (أستاذ الرغبة)، وأخيراً “زوكرمان” (الكاتب الشبح” و”زوكرمان بلا قيود”. وكانت هذه الفترة هي منتصف حياة روث المهنية، وتزامنت مع علاقته بكلير بلوم، التي قررت في وقت مبكر أنها تريد “أن تقضي حياتها مع هذا الرجل الرائع”.

عندما التقت الممثلة البريطانية بروث لأول مرة في عام 1975، قالت إنها وجدته “مخيفًا وممتعًا”، ولكن في غضون عام أصبحا عاشقين، وسرعان ما زاره بلوم هنا في كونيتيكت، وأصبح نوعًا من ملهمته. وقد أهدى لها بلوم رواية “أستاذ الرغبة” (1977)، وقد أسفر هذا المزيج في منتصف الموسم أيضًا، من بين روايات أخرى، عن رواية “الكاتب الشبح” (1979)، و”زوكرمان بلا قيود” (1981)، و”الحياة المضادة” (1986)، وهي واحدة من أفضل رواياته وأكثرها أصالة.

وبحلول ذلك الوقت، كان ارتباط روث بلوم ببريطانيا قد أصبح راسخاً على جانبي الأطلسي إلى الحد الذي جعله يقضي نصف العام في لندن ويجد استوديو في نوتنج هيل. ورغم صراعه الحتمي مع ما شعر بأنه معاداة للسامية في إنجلترا، فإنه يقول إنه كان يحب العيش في إنجلترا. “لقد التقيت بالعديد من الناس وكونت العديد من الأصدقاء، وكان عددهم أكبر من عدد الأصدقاء الذين كنت أمتلكهم في نيويورك، وهو أمر غريب؛ وكنت أحب الذهاب والإياب”.

إن العلاقة الحميمة التي تربط روث بإنجلترا تتجسد في رواية “الخداع”، وهي رواية تروي أحداثها بالكامل من خلال الحوار، وتتخيل علاقة رجل أدبي بامرأة إنجليزية من الطبقة المتوسطة. ولقد أثارت هذه الرواية المباشرة، مع إعلانها الروثي بأن “في خيالي أنا خائن للجميع”، أزمة مع بلوم، التي كتبت في مذكراتها عن هذه الواقعة: “لم أعد أكترث بما إذا كانت هذه الصديقات مجرد خيالات جنسية. ولكن ما جعلني عاجزة عن الكلام ـ وإن لم يكن لفترة طويلة ـ هو أنه كان يرسم لي صورة زوجة غيورة تتعرض للخيانة مراراً وتكراراً. ولقد وجدت هذه الصورة بغيضة ومهينة”.

وفي نفس الوقت تقريباً مع هذا الانقسام، أصيب روث بانهيار عصبي غير عادي (نتيجة لتناوله عقار هالسيون الذي وصفه له الأطباء بعد جراحة الركبة) إلى جانب شوق جديد وعاجل للعودة إلى الوطن. “بدأت أشعر بأن ارتباطي بأميركا أصبح أقل فأقل. وبدأت أشعر بأنني فقدت الاتصال بالحياة الأميركية. وبحلول عام 1989 أدركت أنني لم أعد قادراً على الاستمرار في هذا. لذا عدت إلى الوطن. وكانت العودة إلى الوطن رائعة، لأنني أعدت اكتشاف موضوع قديم، وهو هذا البلد، وبدأت في كتابة تلك الكتب عن أميركا. كان ذلك أفضل موقف. فقد وجدت موضوعاً جديداً كان موضوعاً قديماً أعرفه جيداً. وكانت كل الأشياء القديمة جديدة بالنسبة لي”.

في عام 1993، كان هناك تجديد ثانٍ. فقد انفصل عن كلير بلوم ودخل المرحلة التي بلغت ذروتها في Exit Ghost وIndignation. يقول: “إنها الحرية”، محملاً الجملة بنشوة ملموسة تقريبًا. الآن أصبح في مأمن. يمكنه أن يأتي ويذهب كما يحلو له. يمكنه أن يعمل حيثما وكيفما ومتى شاء، وأن يقرأ كما يحلو له، وأن يتلذذ باستكشاف ذواته المتعددة. تساءلت هل يقرأ معاصريه؟

“لا، لا أقرأ، وليس هذا من باب المبدأ. لم أعد أقرأ الكثير من الروايات. وإذا كنت سأقرأ شيئًا ما فإنني أفضل قراءة الروايات غير الروائية. وهذا ما أفعله؛ فأنا أقرأ كل ليلة. وأعيد القراءة. هذا ما كنت أفعله. في الشهر الماضي كنت أعيد قراءة ألبير كامو. ولم أقرأ الطاعون منذ أربعين عامًا”. ومؤخرًا أعاد أيضًا قراءة أعمال تورجينيف وكونراد.

وهذا يقودنا إلى إعادة قراءة روث نفسه. لا تزال رواية شكوى بورتنوي تشكل جولة قوية من الفكاهة المتهورة، ولكنها كتاب لشاب وكوميديا عظيمة في عصرها. منذ منتصف عمره، لم تنجح العديد من روايات روث التي تتناول هوسه الأدبي بالذات في الصمود. فهي تبدو مفتعلة وتفتقر إلى الإنسانية. وفي هذه المرحلة من اللعبة، ربما يكون أفضل ما يمكن قوله هو أنه لا يزال يحمل طموحًا إلى العظمة البسيطة التي بدت حتى الآن وكأنها تفلت من بين أصابعه.

إن نثر روث، كما هو معروف، يتجلى فيه الخداع الذي لا يوجد فيه خداع. فهو على الصفحة، يحقق صوتاً واضحاً وطبيعياً وقريباً من إيقاعات الكلام اليومية. وفي أفضل حالاته، يكون الصوت مذهلاً ونحيفاً وأنيقاً وعضلياً، وكأنه متسابق منحدر، مع زخم ساحر وحماسة شعبية. وعلى مدار كتاباته، يُظهِر روث إعجاباً عميقاً بكاتبين إنجليزيين، شكسبير وجورج أورويل. وكان أورويل هو الذي احتفى بأن “النثر الجيد” “يشبه لوح النافذة”، وأعتقد أن وضوح روث ينبع جزئياً من أورويل، الذي نُشرت كتبه العظيمة، مزرعة الحيوانات وتسعمائة وأربعة وثمانون، في الأربعينيات، في مرحلة من المراهقة التي كان فيها روث قابلاً للتأثر.

ولكن حين تحاول الاقتراب من هذا الرجل المتوتر المعزول من خلال كتبه، فإن الصعوبات تتراكم. فالحياة في الروايات، المثقلة بـ “الغموض الرهيب الذي يكتنف “الأنا”، تفتقر إلى بساطة النثر. بل إنها تحوم في أرض لا رجل فيها بين الخيال والواقع. وهذا يرجع إلى أن المؤلف نفسه بعيد المنال، وغير مبال، ودفاعي تجاه الجهود المبتذلة لتحديد مكانه. ومثله كمثل العديد من كتاب القصص المصورة، يبدو مضطرباً، وخاصة بسبب انتباه العالم الخارجي. وهو يفضل حبسه الانفرادي ومكتبته.

إن دخول عالم روث يعني دخول قاعة مليئة بالمرايا. فقد جسّد روث نفسه بأصوات مختلفة إلى الحد الذي جعلنا نقرأ في صفحة العنوان الرئيسية لكتاب “السخط” “كتب فيليب روث”، التي يبلغ عددها نحو 29 كتاباً، تُصنَّف الآن تحت عنوان “زوكرمان” (ثمانية عناوين، بما في ذلك “درس التشريح”)، و”روث” (خمسة عناوين، بما في ذلك “عملية شايلوك” و”الخداع”)، و”كيبش” (ثلاثة عناوين، بما في ذلك “الحيوان المحتضر”، الذي تم تصويره مؤخراً تحت عنوان “مرثية”، بطولة بينيلوبي كروز)، فضلاً عن “أخرى” (عشرة عناوين، بما في ذلك “شكوى بورتنوي” و”وداعاً كولومبوس”.

إن الناقدة المفضلة لدى روث، هيرميون لي، تقدم أفضل وصف لهذا: “الحياة في القصص، والقصص في الأرواح: هذا هو اسم اللعبة المزدوجة التي يستخدمها روث”. إن المرح، إذا كان هذا هو ما يدور في ذهنه، لا ينتهي عند هذا الحد. إن كتاب “السيرة الذاتية للروائي” الذي ألفه روث والذي يحمل عنوان “الحقائق” يبدأ برسالة إلى ناثان زوكرمان، وهو الشخصية البديلة الأكثر شهرة في شخصيته، يطلب فيها رأيه في الكتاب، وينتهي بـ”رد” زوكرمان: “عزيزي روث، لقد قرأت المخطوطة مرتين. ها هي الصراحة التي تطلبها: لا تنشرها”. وبالإضافة إلى العديد من المقابلات التي تم إعدادها بعناية، هناك لحظة لا تُنسى من الأنانية المذهلة في كتاب “قراءة نفسي والآخرين” (1976) عندما أجرى روث مقابلة مع نفسه! ما الذي يحدث على وجه الأرض؟ لقد كان النقاد يدفعون أنفسهم إلى نوبات من التشنج بسبب هذا لعقود من الزمان. هل هو مرح المؤلف؟ أم استفزاز ضخم؟ هل هي جنون ما بعد الحداثة؟ أم انعدام الأمان العصبي؟ أم هي الاستراتيجيات اليائسة التي يتبعها الكاتب في ظل نقص المواد؟

إن روث نفسه يكره أن يسأله أحد عن شخصياته البديلة المتعددة. وهو يتحدث بازدراء عن النقاد الذين يقعون في فخ الأسلاك الشائكة في أرض روثيان المهجورة، فيطلق عليهم النار: “هل أنا روث أم زوكرمان؟ كل شيء في داخلي… لا شيء في داخلي. فأنا أكتب قصصاً خيالية فيقال لي إنها سيرة ذاتية؛ وأنا أكتب قصصاً خيالية فيقال لي إنها سيرة ذاتية. وبما أنني غبي للغاية وهم أذكياء للغاية، فدعوهم يقررون ما إذا كانت هذه القصة حقيقية أم لا”.

إن روث سوف يكون دوماً في موقف دفاعي تجاه أي محاولة لربطه بأبطاله. لذا فحين سألته بتهور عما إذا كان ماركوس ميسنر “شخصية بديلة أخرى من شخصياتك؟” لم يرد على الفور، بل رد ببرود قائلاً: “اسألني عن طريقة أخرى”. وأخيراً، وبعد بعض المناوشات، قال: “أنا لست مولعاً بهذه الشخصية البديلة”. وهذا يوحي بوجود شخصية بديلة لي، عندما تكون شخصية نشأت خارج السرد، وعندما لا يحدث لي أي من هذه الأشياء. لم يحدث لي أي من هذه الأشياء. إنها خيالية”. فضلاً عن الانزعاج المستمر بشأن مسألة الشخصية البديلة، فمهما حاول روث جاهداً أن يستكشف آفاقاً جديدة، فسوف يظل هناك دوماً قراء محبطون يعودون إلى “العمل المبكر”.

يقول كريستوفر هيتشنز، الذي عاش كقارئ كل مرحلة من مراحل كتابة روث وقرأ كتاب “السخط”، إنه غاضب من الكتاب الجديد: “كانت هناك فترة اتهم فيها شيوخ قبيلته روث زوراً بكراهية الذات (ودافع عن نفسه رجال من عيار رالف إليسون عن هذه التهمة). ولكن عندما نراه يفسد عشه مراراً وتكراراً، ويحاول بتكرارات عبثية مثل كتاب “الشبح الخارج” أن ينزل بمستوى أعماله السابقة إلى أدنى مستوياتها، ويهيننا بكتاب “السخط”، فهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كان يحاول بطريقة مروعة إثبات صحة الاتهام الأصلي، فضلاً عن جعل شيخوخته تخجل شبابه”.

إن ما يقوله أي ناقد الآن لن يكون له أي تأثير يذكر على روث. فهو لا يهتم بالمراجعات. “أحاول أن أقرأ أقل عدد ممكن من الكتب. فالأمر ليس مجزياً حقاً، إلا في حالات قليلة، ويعتمد الأمر على من كتب الكتاب. ولو قام فرانك كيرمود بمراجعة كتابي، فسأقرأ المراجعة”.

إن بعض المواد في رواية “السخط” عبارة عن روايات قصيرة أو قصص قصيرة طويلة، وقد أعيد تدويرها من كتب سابقة. ولكن إذا كان هناك هنا تلميح إلى ضعف القوى، فهناك أيضًا تركيز جديد: الذات التي تدرك اقتراب النهاية، والذات الأخرى التي تنظر إلى البداية. وبالإضافة إلى التأمل في الموت، فإن رواية “السخط” تدور حول بلوغ شاب سن الرشد.

“يأتي ويذهب، نعم”، يرد روث، مشيرًا إلى وفاة بطل روايته. “كنت أحاول الابتعاد عن الكتابة عن الرجال المسنين [Exit Ghost، Everyman، The Dying Animal]. أردت أن أقول إنني لا أريد التفكير في مثل هذه الأشياء بعد الآن. ليس لدي ما أقوله عنها”.

تساءلت هل كان راغبًا في كتابة كوميديا لتبديد الظلال الباردة للموت؟ “أود أن أفعل ذلك، ولكن… [لحظة]… لا أعتقد أنني أعرف كيف أكون كوميديًا بعد الآن”.

إن كتاب Indignation يجادل ضد هذا. فهناك مشهد كوميدي في قلب الرواية حيث يحصل ماركوس ميسنر على وظيفة جنسية من صديقته. ويعترف روث بهذا، ولكن بجدية. “ما أردت أن أفعله في هذا الكتاب هو، من خلال حادثة صغيرة في هذا المكان الصغير، تصوير الأخلاق الجنسية التي اختفت”.

وبينما يتحول حديثنا إلى تجربة المص الرائعة في الخمسينيات، نعود إلى عالم شباب روث، حيث يتحدث عن الكتب التي قرأها عندما كان كاتباً طموحاً، “كتب الرياضة وقصص المغامرات”، ومارك توين، وثيودور درايزر، وجون دوس باسوس. “كان كل طفل أدبي ناشئ يتابع توماس وولف [انظر إلى الوطن، يا أنجيل] بشغف. كان هناك هذا التدفق من الخطابة”. ويبدأ في الاقتباس بسعادة. “يا له من شبح ضائع، وبحق الريح الحزينة، عد مرة أخرى…!” أياً كان ما تعنيه هذه العبارة. ثم يبتسم. “يبدو الأمر جيداً، رغم ذلك. عندما كنت طفلاً، كنت أكتب في الهامش: “نعم!””.

إن هؤلاء الكتاب الذين لم نعد نتذكرهم من عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين يطاردون روث السخط. وحتى اسم مدينته الخيالية في الغرب الأوسط مأخوذ مباشرة من مجموعة قصصية بعنوان “واينزبورج، أوهايو”، لشيروود أندرسون، وهو كاتب يتناول موضوع “القمع”، مثل روث. ولعل الحوار الداخلي اللاواعي الذي دار بين روث والكتاب الأميركيين في الماضي يكشف عن الكثير أكثر مما قد يسمح به.

“وبدافع الفضول، قمت بقلب الصفحات الأولى من كتاب أندرسون “”كتاب الغرائب””، فوجدت هذه الفقرة، التي تشكل تقريبًا مقتبسًا من حديثنا: “”كان مستلقيًا في هدوء تام، وكان جسده عجوزًا ولم يعد له أي فائدة، ولكن شيئًا ما بداخله كان لا يزال شابًا تمامًا… من السخافة، كما ترى، أن نحاول معرفة ما كان بداخل الكاتب العجوز وهو مستلقٍ على سريره المرتفع ويستمع إلى خفقان قلبه. الشيء الذي يجب أن نصل إليه هو ما كان الكاتب، أو الشيء الشاب بداخل الكاتب، يفكر فيه.””

عندما نشر روث رواية “الحيوان المحتضر” في عام 2001، سألته عن كتابه التالي، فأجابني: “آمل أن يستغرق قراءته بقية حياتي. لا أستطيع أن أبدأ من الصفر”. ولكن تجربة الحياة الحقيقية تتناقض مع توقعات الكاتب الخيالية. فقد انتهى للتو من كتابة كتاب آخر ـ “ربما يكون رواية قصيرة” ـ عن نوع آخر من الموت، الانتحار. وهو يصر على أن هذا الكتاب “لا قيمة علاجية له. بل إنني أجده موضوعاً مثيراً للاهتمام. وأردت أن أرى ما إذا كان بوسعي أن أقود شخصية إلى تلك النقطة حيث ـ”. ثم يتوقف ويلخص حديثه بلهجته الجامدة المعتادة: “إنني أحاول أن أدفع شخصاً ما إلى الجنون”.

والآن يبحث عن موضوع جديد، ويجد نفسه مرة أخرى في ذلك المأزق الرهيب بين الكتب. “إن البدء في كتابة كتاب جديد أشبه بالجحيم. فأنت لا تفعل شيئًا سوى التخبط حتى يحدث شيء ما. إنه أمر معجزي. فهو يأتي إليك من العدم ومن العدم. وهذه هي المشكلة في كتابة الكتب القصيرة. فأنت تنتهي منها بسرعة كبيرة. وهذا هو الشيء الرائع في الكتب الطويلة. لذا فقد قررت أن أجد مشروعًا كبيرًا يأخذني إلى النهاية. وأن أنهي الكتاب في اليوم السابق، ثم أغادر المكان”.

يأتي نهاية الشريط مصحوبًا بنقرة. لقد انتهى وقتنا. يسألنا روث، وهو ينزلق إلى طقوس الضيافة المتأخرة: “هل تحب الجولة؟”. عندما يتمدد روث على كرسيه المتحرك، ترى كيف أصبحت ساقاه نحيفتين بشكل مؤلم. نخرج من الخيمة الخالية من الحشرات ونتجول تحت مظلة من أشجار البلوط القديمة باتجاه غرفة الكتابة الخاصة بروث، وهي عبارة عن منزل صيفي خشبي مجهز جيدًا في أعلى الحديقة.

في الداخل، تبدو هذه الغرفة بسيطة ولكنها مجهزة تجهيزاً جيداً، وتنتشر فيها رائحة الخشب الدافئة المريحة. وهناك مكتبان ـ أحدهما للكتابة والآخر للأعمال التجارية، ومذياع من إنتاج شركة روبرتس، ومنصة حيث يحب روث، الذي يعاني من آلام في الظهر، أن يعمل واقفاً. وعلى رف الموقد فوق المدفأة الفارغة (كنت أشعل النار، ولكنني اكتشفت بعد ذلك أنني أقضي كل وقتي في العناية بها) توجد مجموعة مؤثرة من الصور العائلية الباهتة التي تعود إلى مطلع القرن العشرين. ونفحص أجيال عائلة روث ذات اللون البني الداكن: أجداده، ووالديه، وشقيقه الأكبر، ونفسه في شبابه. وهناك غياب ملحوظ للزوجات أو الصديقات، ويبدو أن الشخص الغريب الوحيد هو سول بيلو، وهي صورة جميلة لصديقه في أوج عطائه.

أتساءل هل يشعر بالندم لأنه لم ينجب أطفالاً؟ “حسنًا، لا يبدو أنني أشعر بالندم على ذلك، لا. كنت مشغولة بأشياء أخرى، كما تعلمين، ثم ضاعت الفرصة مني بسبب تقدمي في السن وعمر النساء اللواتي كنت معهن”.

لا يزال يحب ممارسة الرياضة. وفي أغلب الأيام، عندما يكون الطقس دافئًا، يسبح في حوض السباحة الخاص به في قاع الحديقة. والآن، عندما ينتهي الصيف، سيعود إلى مدينة نيويورك، ويمارس روتينه المعتاد من تناول العشاء مع الأصدقاء والصديقات.

عندما انتهت الجولة، وقع على نسخة من كتابه “السخط” وودعناه. وبينما كنت أدير السيارة في الممر القصير، رأيت رجلاً عجوزًا رمادي اللون يمشي ببطء بين الأشجار عائداً إلى الاستوديو الخاص به من أجل الموعد المحتوم مع مكتبه، كاتب سعيد بمفرده مع ذواته المتعددة، وقد استنفد كل شغفه.

نشر هذا المقال في جريدة ” الغارديان” قبل وفاة الكاتب فيلب روث