الإعاقة السمعية كمكسب..حوار مع أول صماء حاصلة على دكتوراه في الفلسفة

كيف تغير فلسفة الصم العالم؟

حاورها جورج يانسي

أعرف كيف يكون شعور الفيلسوف الأسود في فضاءات يهيمن عليها البيض. وأعرف ذلك الشعور بالاختفاء والاغتراب. ولكن حتى وقت قريب لم أكن أهتم كثيراً بما يعنيه الوجود عند تقاطع كوني امرأة صماء ملونة في فضاءات فلسفية يسكنها في الغالب فلاسفة لا يجيدون السماع. ويتعين علينا جميعاً أن نحرص على تجنب إهمال أشكال مختلفة من الظلم التي تنكر أشكالاً مختلفة من الازدهار البشري. وفي التفكير في عدم انتباهي إلى هذا المحور من الاختلاف، تساءلت عن عدد كبير منا داخل مجتمعات لا يجيدون السماع يحكمون زوراً على مجتمع الصم باعتباره مجتمعاً يعاني من الخسارة الشاملة، حيث يشكل مجتمع السمع المعيار الذي يتم بموجبه تعريف “الخسارة”.

كيف يمكننا إعادة التفكير أو حتى النضال ضد التفكير في مجتمع الصم باعتباره مجتمعًا خاسرًا وليس مجتمعًا مربحًا؟ لماذا يرى الكثيرون التنوع البشري من خلال عدسة الطب، حيث يجب تصحيح شيء ما (الاختلاف)، وجعله أقرب إلى “الطبيعي”؟ كيف فشل الآباء الذين يتمتعون بالسمع في فهم احتياجات أطفالهم الصم لأن الأولين ليس لديهم إحساس حقيقي بكيفية ازدهار طفلهم الأصم داخل مجتمع الإشارة؟ ما معنى السمع من منظور الشخص الأصم؟ وماذا يعني أخلاقيًا تربية شخص أصم في عالم يثمن السمع باعتباره معيارًا مهيمنًا؟

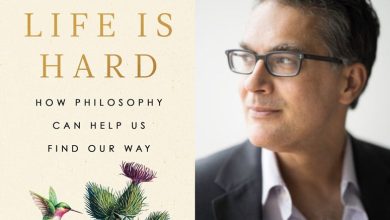

في هذه المقابلة الحصرية لموقع Truthout ، يشرفني أن أتحدث مع تيريزا بلانكمير بيرك، وهي أول امرأة صماء في العالم تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة. بيرك أستاذة فلسفة وخبيرة في الأخلاقيات الحيوية في جامعة جالوديت، وهي الكلية الوحيدة في العالم التي تدرس الآداب الليبرالية ثنائية اللغة للصم. بيرك هي أيضًا محررة مشاركة لمجلة فلسفة الإعاقة المرموقة ، جنبًا إلى جنب مع جويل مايكل رينولدز .

الحوار:

جورج يانسي: يشير العديد من الفلاسفة المحترفين السود إلى أنهم كانوا عادةً الطلاب السود الوحيدين في فصول الفلسفة الخاصة بهم. كان هذا صحيحًا بالنسبة لي بالتأكيد. أتخيل أن هذا قد تغير قليلاً، لكن الفلسفة لا تزال مساحة يهيمن عليها الذكور البيض. وقد دفع هذا العديد من فلاسفة BIPOC إلى الانخراط بشكل نقدي في الافتراضات المعيارية المضمنة في الفلسفة الغربية. يتضمن هذا إعادة التفكير في كيفية اعتماد ما يمكن معرفته (نظرية المعرفة)، وما نقدره (علم القيم)، وما هو “حقيقي” (علم الوجود / الميتافيزيقيا)، وما يشكل العدالة (الأخلاق)، على كيفية وضعنا من حيث التجارب المعيشية العنصرية. تكذب إعادة الفحص هذه افتراضات النظرية المثالية، التي تجرد الواقع الاجتماعي، كما يزعم الفيلسوف الراحل تشارلز ميلز. كما لفتت الفلسفة النسوية الانتباه النقدي إلى الطرق التي استبعدت بها الفلسفة النساء من هذا المجال. بصفتك أول امرأة صماء تتحدث لغة الإشارة تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العالم، أعتقد أن موقفك يثير كل أنواع الأسئلة ذات الأهمية العميقة. الفلسفة الغربية تركز على البصر والسمع. ناقش بعض الطرق التي يتحدى بها الصمم العديد من القضايا الفلسفية المختلفة في الفلسفة الغربية.

تيريزا بلانكمير بيرك: إن المكان الذي يقع فيه الفيلسوف في الزمان والمكان يمكن أن يشكل بالتأكيد كيفية تعامله مع الفلسفة، بما في ذلك المساحات التي ننخرط فيها في الفلسفة. بصفتي فيلسوفة أصم ثنائية اللغة وأدرس الفلسفة بلغة الإشارة الأمريكية (ASL) والإنجليزية في جامعة جالوديت، وهي جامعة ثنائية اللغة يتكون طلابها الجامعيون في المقام الأول من الصم أو ضعاف السمع، كان علي أن أفكر في كيفية ممارستنا للفلسفة بلغة الإشارة، وكيفية تدريس الفلسفة في بيئة ثنائية اللغة باستخدام اللغة الإنجليزية المكتوبة ولغة الإشارة الأمريكية، وكيفية تدريس الفلسفة بلغة الإشارة الأمريكية حيث لا يوجد معجم قياسي للمصطلحات الفلسفية في لغة الإشارة الأمريكية أو ترجمات لغة الإشارة الأمريكية للنصوص الفلسفية المنطوقة/المكتوبة التقليدية، وكيفية القيام بذلك بطريقة تتضمن وتدمج المعايير الاجتماعية والثقافية لمجتمع الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة.

لقد كانت تجربة كوني فيلسوفة أصم في فضاء أكاديمي تم إنشاؤه من قبل فلاسفة غير قادرين على السمع، ومن أجلهم، أداة فعّالة في الطريقة التي أفكر بها في الفلسفة والقضايا الفلسفية. على سبيل المثال، هناك سؤال “ماذا يعني أن تكون أصمًا؟” عندما أطرح هذا السؤال على زملائي وطلابي في مجتمع الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة، فإن الاستجابات الأولية التي أتلقاها مرتبطة بأسئلة حول اللغة والهوية الثقافية – على سبيل المثال، “ماذا يعني أن تكون عضوًا في مجتمع الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة؟” عندما أطرح هذا السؤال على الأشخاص الذين لا يستطيعون السمع، فإن الاستجابات تركز بشكل كبير على التوجه السمعي أو المرضي – “ماذا يعني أن تكون في العالم بدون التجربة الحسية المتمثلة في القدرة على السمع؟” في محادثاتي مع الفيلسوفة لوري آن بول، التي تناول عملها في التجربة التحويلية السؤال الميتافيزيقي للتجربة التحويلية للحصول على قوقعة صناعية، ناقشنا مفاهيم الصمم والصمم.

في مناقشاتي مع عامة الناس الذين لا يعانون من صعوبات في السمع، كان مفهومهم لفئة “الصم” أضيق كثيراً، حيث اقتصر التصنيف على الأشخاص الذين لا يستجيبون تقريباً لأي حافز سمعي ـ سواء باستخدام أجهزة سمعية أو بدونها. وفي الأماكن التي أعيش فيها كشخص أصم يجيد لغة الإشارة ونشأ كطفل ضعيف السمع يستخدم أجهزة السمع، أرى أن فئة “الصم” تشبه المحور الثلاثي الأبعاد، مثل إحداثيات x وy وz الديكارتية التي تحدد نقطة في الفضاء. ويمثل الخط x المعلومات التي تظهر على مخطط السمع لدى الفرد، والتي تتراوح بين الأوصاف الطبية للصمم الشديد (على سبيل المثال عدم القدرة على الاستماع أو القدرة على سماع محرك نفاث) إلى فقدان السمع الخفيف (القدرة على فهم المحادثات المنطوقة في غرفة هادئة).

يمثل المحور y الوضع الاجتماعي والثقافي للفرد، والذي يلتقط عضوية مجتمع اللغة التي تتراوح من استخدام لغة الإشارة بشكل أساسي (مثل لغة الإشارة الأمريكية) في الحياة اليومية إلى استخدام لغة منطوقة بشكل أساسي (مثل اللغة الإنجليزية) في الحياة اليومية. وهناك أشخاص مثلي، تنقسم أيامهم بين أشكال اللغة (الإشارات والتحدث والكتابة) واللغات (لغة الإشارة الأمريكية والإنجليزية والإسبانية، وهذه الأيام، أدرس أيضًا اللغة البرتغالية). يمثل المحور z ازدهار لغة المستخدم، وهذا يتطلب المزيد من التوضيح. لقرون، كان تعليم الصم صراعًا بين الأساليب – هل استخدام لغة الإشارة هو الأفضل أم أنه من الأفضل تعليم الصم القراءة والتحدث؟ كانت إحدى عواقب هذا الصراع التربوي الحرمان اللغوي الشامل الذي يحدث للصم الذين لم تُمنح لهم الفرصة لاكتساب لغة – أي لغة – عندما كانت أدمغتهم أكثر تقبلاً لهذا. لذا، يمثل المحور z الاستمرارية التي تتراوح من ازدهار اللغة إلى الحرمان اللغوي.

هناك مجموعة من الدراسات حول الصم حول “مكسب الصم”، والتي تقلب الطاولة على رواية الإعاقة باعتبارها خسارة.

إن النموذج الذي عرضته للتو يثير عدداً من الأسئلة الفلسفية حول نظرية المعرفة (على سبيل المثال، ما معنى أن يكون لدى شخص أصم معرفة بالسمع؟)، والأخلاق (ما هي أفضل طريقة لتعليم طفل أصم؟)، ومعنى الحياة (ما هي الحياة المزدهرة للصم؟)، وأكثر من ذلك. منذ سنوات، بدأت في تسمية مجال الفلسفة الذي أعمل فيه بفلسفة الصم – وهو مصطلح يعمل بشكل جيد في لغة الإشارة الأمريكية، ولكنه محرج بعض الشيء في اللغة الإنجليزية. الآن، أعتقد أن جزءًا من سبب حرج المصطلح في اللغة الإنجليزية يرجع إلى المواقف والمعتقدات الأساسية التي تشكل استخدامنا للغة – على سبيل المثال، نستخدم “فلسفة العرق” لوصف مجال فلسفي يدرس الاستقصاء الفلسفي حول العرق، و”الفلسفة النسوية” لوصف الفلسفة التي تدرس الجنس. فلماذا لا نسمي هذا “فلسفة الصمم” أو “فلسفة الصم”؟ يبدو لي أن الأول يحتوي على الكثير من المفاهيم الطبية المضمنة، ويبدو أن الأخير يتطلب المزيد من التوضيح. (على الرغم من الاختلاف في أصل الكلمة بين كلمة “أصم” الإنجليزية القديمة وكلمة “مؤنث” اللاتينية، فإن جذور المنشأ لا تزال تحكم كيفية إضافة اللواحق في اللغة الإنجليزية.) بالإضافة إلى ذلك، فإن فلسفة الصم تأتي من لغة الإشارة الأمريكية، ويمكن ترجمتها بسهولة بين اللغات، وتعطي الأولوية لأولئك الذين من المرجح أن يكون لديهم أكبر قدر من الاهتمام بهذه الأسئلة.

في العديد من المناقشات التي أجريتها مع الفيلسوفات السود، شاركنني بعض الطرق التي تم بها تمييزهن سلبًا في مجال الفلسفة. أفكر هنا من حيث كيف لا يُفترض أنهن أستاذات في دوراتهن الخاصة، وكيف تم تأطيرهن كمستودعات للخبرة دون نظرية، أو كيف تم إضفاء طابع جنسي مفرط عليهن أو حتى تم محو أصواتهن الفلسفية داخل النظرية النسوية. تحدثي عن كيف كان عليك كامرأة صماء من ذوي البشرة الملونة في الفلسفة، أن تتفاوضي على مواقع متعددة من الاستبعاد في الفلسفة.

إن هذا موضوع صعب التأمل فيه، ومع ذلك فأنا ممتن للفرصة التي أتيحت لي للقيام بذلك. في بداية مسيرتي المهنية كطالب دراسات عليا أقوم بتدريس دورات في جامعة تعتمد في المقام الأول على السمع (أي جامعة تعمل حصريًا تقريبًا باللغة المنطوقة والمكتوبة، مثل اللغة الإنجليزية)، كانت لدي العديد من الحالات حيث كنت أحضر إلى الفصل في اليوم الأول كمدرس مسجل للدورة مع مترجم لغة الإشارة الأمريكية إلى اللغة الإنجليزية، وكان الطلاب يصابون بالارتباك. كان بإمكاني التخفيف من ذلك إلى حد ما باختيار استخدام اللغة الإنجليزية المنطوقة. (لدي امتياز الصوت واخترت استخدامه، وهو ما لا ينطبق على جميع الصم – إما الاختيار أو امتياز الصوت). كما مررت بتجارب مماثلة في ورش عمل ومؤتمرات الفلسفة، حيث افترض الفلاسفة أنني أقوم بتدريب المترجمين. لم تكن فكرة أنني قد أكون فيلسوفة صماء (امرأة سمراء) شيئًا يروق لهم. ومن المثير للاهتمام أنه عندما شاركت هذا مع زميلي الأبيض الأصم في منتصف العمر في جالوديت، فوجئ تمامًا بمعرفة تجربتي. يُعتقد أن الأستاذ الراحل جيم هاينز هو أول شخص أصم يحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة. كما كان رجلاً أصمًا ملتحيًا يرتدي سترات من التويد ويدخن الغليون.

كانت التجارب الأكثر إثارة للقلق والتحدي التي مررت بها في وقت مبكر مع الزملاء. أتذكر حضور اجتماعات الجمعية الفلسفية الأمريكية كطالب دراسات عليا شاب في مدينة حدودية، حيث ناولني أحد الزملاء الكبار كوب القهوة الفارغ الخاص به لأخذه معي. كنت أرتدي ملابس سوداء بالكامل لتسليط الضوء على تباين يدي عند تقديم العرض بلغة الإشارة الأمريكية، ولم ألاحظ إلا في ذلك الوقت أن موظفي الفندق كانوا يرتدون ملابس متشابهة، وكان معظمهم أيضًا من ذوي البشرة الزيتونية والشعر والعينين البنيين الداكنين. وبينما يمكن إرجاع ذلك إلى المواقف النمطية لجيل أكبر سنًا، فإن حادثة أكثر إثارة للقلق في نفس المؤتمر جعلتني أغير بعض ممارساتي في المؤتمرات فيما يتعلق بجنس مترجم لغة الإشارة الأمريكية/الإنجليزية.

بعد المحاضرة، اجتمع حوالي ستة فلاسفة في مجموعة لمواصلة المحادثة، بما في ذلك المترجمان اللغويان للغة الإشارة الأمريكية/الإنجليزية اللذان كنت أعمل معهما. كان أحد المترجمين رجلاً والآخر امرأة. كان الرجل يعمل على ترجمة المحادثة، بينما كانت المرأة تقدم الدعم لفريقها، وهي ممارسة شائعة. حاولت التدخل لإضافة صوتي (المحكي) إلى المحادثة، لكن تم تجاهلي مرارًا وتكرارًا. بعد حوالي خمس حالات من هذا، قررت التوقيع على مساهمتي، وطلبت من المترجم الذكر إضافة صوته. على الرغم من أن سياق ملاحظاتي لم يتغير، إلا أن إضافة صوت ذكري رنان غيّر الديناميكية، وبدأ الناس ينتبهون إلى كلماتي، التي أصبحت الآن من خلال صوت ذكري منطوق! وعندما أشرت إلى مترجمي بأنني مستعد للبدء في الحديث مرة أخرى (كنت أرغب في طرح بعض النقاط الفلسفية الخاصة ولم يكن المترجم لديه المعرفة للقيام بذلك بالطريقة التي أستطيع بها بخبرتي في مجال الانضباط)، تقدم أحد الرجال في المجموعة أمامي، فحجب بصريًا عن المترجم وأشار بتعبير وجهه إلى أن مساهمتي غير مرغوب فيها. أتمنى لو كان بوسعي أن أقول إن هذا حدث لمرة واحدة، لكن هذا لم يكن حدثًا نادرًا.

عندما بدأت، كانت الفلسفة الأكاديمية تثقل كاهل النسب الأكاديمي بشدة – أعتقد أن هذا قد تغير إلى حد ما. كان أحد التحديات التي واجهتها في الدراسات العليا هو معرفة كيفية الوصول إلى محتوى اللغة المنطوقة في دورات الفلسفة، والتي كانت تُدار جميعها على نموذج ندوة. لقد كتبت عن هذا في مكان آخر ، لكن العمل على تطوير معجم لغة الإشارة الأمريكية للفلسفة الأكاديمية مع تزويد مترجمي لغة الإشارة الأمريكية / الإنجليزية بالخلفية الكافية لتفسير هذا السياق كان أمرًا شاقًا. دون علمي، انتهى بي الأمر في جامعة مشهورة ببرنامج الدكتوراه في لغويات لغة الإشارة الأمريكية، والتي شاركت طابقًا مع قسم الفلسفة. كان الجزء الأكبر من المترجمين الذين عملت معهم طلاب دكتوراه في اللغويات، وكان لديهم اهتمامات أكاديمية تتداخل مع اهتماماتي. بحلول الوقت الذي توصلنا فيه إلى المعجم والممارسات الأخرى التي نجحت معي كطالب ماجستير، كنت مستعدًا للتقدم إلى برامج الدكتوراه. بعد أن فكرت في أن تدريب المترجمين الفوريين سيستغرق ما لا يقل عن عامين إلى ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات بأن أي مترجم فوري في برنامج دكتوراه آخر سيتمتع بالخلفية الأكاديمية التي يتمتع بها المترجمون الفوريون الحاليون، قررت البقاء حيث كنت، على الرغم من انخفاض مكانة المؤسسة. أتساءل أحيانًا عما إذا كان هذا قد أثر على مسار حياتي المهنية. كان من المثير للاهتمام أن تتاح لي الفرصة للتفكير والكتابة بالطرق التي تقدمها مؤسسة بحثية، وليس أنني أندم على مؤسسة التدريس الثنائية اللغة الفريدة التي انتهيت بها!

لقد التحقت ببرنامج الدكتوراه على افتراض أن أي جامعة لن تقبلني لأنني أصم. لكنني كنت أرغب في دراسة الفلسفة. كانت خططي هي مواصلة العمل في الخدمات الاجتماعية للصم التي كنت أقوم بها طوال الوقت وتطبيق معرفتي الفلسفية عندما أستطيع. ومن الأمثلة التي لا تُنسى على ذلك عندما طُلب مني التدريس عن الرأسمالية لمجموعة من المهاجرين الكوبيين الصم الذين وصلوا حديثًا، والذين لم يكونوا يعرفون لغة الإشارة الأمريكية أو الإنجليزية، لكنهم يعرفون لغة الإشارة الكوبية والإسبانية. كانت تجربة لا تُنسى زادت من حدة التباين بين العالمين اللذين كنت أتأرجح بينهما – في المدرسة العليا كنت أقرأ وأدرس نصوصًا في الفلسفة السياسية لهوبز وميل وماركس، وفي العمل كنت أجهد عقلي في محاولة معرفة كيف سأقوم بتدريس الجوانب العملية للرأسمالية باستخدام الإيماءات والإسبانية المكتوبة والصور المرئية للمهاجرين الكوبيين الصم. أود أن أعتقد أن هذه التجربة جعلتني مدرسًا أفضل؛ أعتقد بالتأكيد أن عدم وجود أوهام حول أنني سأحصل على وظيفة أستاذ فلسفة أصم أعطاني إحساسًا بالحرية كفيلسوف، بما في ذلك فيما أردت أن أكتب عنه في أطروحتي، على الرغم من أن العديد من الأشخاص أخبروني أن موضوعي لم يكن فلسفيًا بما فيه الكفاية.

أود أن أزعم أن أغلب الناس الذين لا يهتمون بقضايا العدالة الخاصة بالإعاقة أو دراسات الإعاقة يقولون إن الإعاقة تشكل خسارة. وفي هذه الحالة، فإن كونك أصمًا يعني أنك عانيت بطريقة ما من خسارة عميقة. ورغم عدم الخلط بين الاثنين، فهناك شعور بأن كونك أسودًا هو شكل من أشكال “الخسارة” في مقابل كونك أبيض. وكما نعلم، وبالتأكيد في سياق تفوق البيض، فإن الإطار الخطابي لمصطلحات مثل “الناقص” و”الخسارة” و”الدونية” و”المنحرف” يعتمد على هيكل هرمي أبيض معياري يخلق الخارج التكويني. ويُعتبر “الخارج” موقعًا للخسارة. ناقش كيف يمكننا إعادة التفكير في الأشخاص الصم وضعاف السمع ليس من حيث الخسارة، بل الخصوبة.

يمكن اعتبار فكرة الخسارة بمثابة تغيير في حالات الوجود – يفقد المرء شيئًا ويعيش تجربة ما قبل الخسارة وما بعدها. بالتأكيد، يمر بعض الأشخاص بهذه التجربة مع فقدان السمع، لكن هذا لا ينطبق على الجميع. لا يشارك بعضنا هذه التجربة على الإطلاق، لكننا نعرف فقط ما يعنيه أن نكون في أجسادنا كما كانت موجودة دائمًا.

هناك مجموعة من الدراسات حول اكتساب الصم، والتي تقلب الطاولة على رواية الإعاقة باعتبارها خسارة. طور اثنان من زملائي في دراسات الصم، الأستاذان جوزيف موراي وهـ ديركسين بومان، هذا النهج، وقاموا لاحقًا بتحرير مختارات حول اكتساب الصم والتي ساهمت فيها بفصل بعنوان “المقاعد والتحديق: الحرمان من الصمم”، والذي يقلب عنوانه مفهوم الخسارة المرتبطة بالصمم إلى مفهوم الخسارة الذي ينسبه بعضنا من الصم إلى كوننا أشخاصًا سمعيين لا يستطيعون تجربة العالم كما نفعل. هذا لا يعني أنني أرفض القيمة التي ينسبها الأشخاص الذين يتمتعون بالسمع إلى تجربتهم – بل أثير السؤال حول ما إذا كانت تجربة امتلاك حاسة السمع قد تكون لها قيم أخرى.

إن سؤالك يسلط الضوء على موقفنا كغرباء. فبالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يسمعون ويتعلمون فيما بعد لغة الإشارة ويتبنون الأعراف الثقافية لمجتمع الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة، فإن تجربة الدخول إلى مساحة تركز على الصم تثير شعورًا مشابهًا بكونك غرباء. وبالنسبة للصم، فإن تجربة كونهم أصمًا في مجتمع أكبر يركز على السمع تثير وجهات نظر ربما لم يفكر فيها الأشخاص غير القادرين على السمع. على سبيل المثال، تم تصميم المباني التي نعيش ونعمل فيها إلى حد كبير لتناسب احتياجات الأشخاص المبصرين والذين يستخدمون لغة سمعية. وفي بعض الأحيان لا يتم تلبية هذه الاحتياجات، كما هو الحال عندما يتناول الأشخاص الذين يعتمدون على التواصل المنطوق وجبة في مطعم فاخر به صوتيات تتعارض مع تجربة مشاركة محادثة حية أثناء تناول الوجبة.

إن ازدواجية التواصل البصري المستمر مع كل شخص نتحدث معه (وليس فقط العائلة والأصدقاء المقربين) هي طريقة مختلفة للوجود في العالم.

في جامعة جالوديت، حيث أعمل، كنت محظوظًا بالجلوس في العديد من لجان البناء التي كُلِّفت بتقديم مدخلات بشأن المباني الجديدة المقترحة، والتي صُمِّمَت وفقًا لمبادئ DeafSpace . ويشمل ذلك ميزات مثل الإضاءة المنتشرة (الأشخاص الذين يضاءون من الخلف بوجود نوافذ خلفهم يصعب فهمهم عندما يتحدثون بلغة الإشارة)، والممرات الواسعة التي تسمح بإجراء محادثات جنبًا إلى جنب بلغة الإشارة الأمريكية، واختيار ألوان الجدران التي تتباين جيدًا مع جميع درجات البشرة، والتفكير في كيفية إعاقة الحواجز مثل الممرات ذات الزوايا الحادة للمحادثة، ومع ذلك تسمح الممرات المنحنية للمحادثة بالانتهاء بشكل أكثر سلاسة عندما يبتعد المرء.

لا يتعلق برنامج Deaf Gain بالمساحة المادية فحسب، بالطبع. إليك مثال آخر قد يبدو واضحًا نوعًا ما. يجب على الأشخاص المبصرين الذين يستخدمون لغة الإشارة أن ينظروا إلى بعضهم البعض عندما يتحاورون. إذا أغمضت عيني، فسوف أفوت كل ما يعبر عنه محاوري. عندما يتواصل الناس مع بعضهم البعض بلغة الإشارة الأمريكية، فإننا لا ننظر فقط إلى أيدي وأذرع بعضنا البعض، بل ننظر إلى وجوه بعضنا البعض من أجل التقاط العلامات النحوية، وكذلك للتحقق من الفهم. إن تجربة التواصل بلغة الإشارة حميمة بطريقة لا تتمتع بها تجربة التواصل باللغة المنطوقة – وأنا أقول هذا كشخص قضى حياته في قراءة الكلام!

إن ثنائية التواصل البصري المستمر مع كل من نتحدث معه (وليس فقط العائلة والأصدقاء المقربين) هي طريقة مختلفة للوجود في العالم. فمع تركيز أولئك الذين يستخدمون اللغة المنطوقة أعينهم على أمور أخرى مثل النظر إلى الشاشة ومعالجة هذا المحتوى المرئي في نفس الوقت أثناء إجراء محادثة باللغة المنطوقة، تزداد حدة الاختلاف بين المحادثات في هاتين اللغتين. فماذا يمكننا أن نتعلم من التجربة الإنسانية للتواصل البصري المستمر أثناء التواصل؟ وكيف يؤثر هذا على هويتنا كحيوانات بشرية؟ بعض هذه الأسئلة مناسبة بشكل أفضل لعلماء النفس اللغويين وغيرهم من العلماء، ومع ذلك فإن المعلومات التجريبية التي نكتسبها من خلال هذه الاستفسارات قد تشكل إجاباتنا على أسئلة فلسفية دائمة الخضرة، مثل: ما هي الحياة البشرية المزدهرة؟

إن الدافع وراء الخسارة له تداعيات تتعلق بـ “الثبات”. ويبدو أن هناك افتراضاً إشكالياً للغاية مفاده أن كل أشكال أو تكوينات الإعاقة تعني ضمناً أن شيئاً ما “مكسور” وبالتالي يجب إصلاحه. وبصفتك خبيراً في الأخلاقيات الحيوية، وبصفتك شخصاً أصماً، فإنك تلفت الانتباه بشكل نقدي إلى قضية “الثبات” وتداعياتها على مجتمعات الصم في هذه الحالة. وفي مقالتك ” العلاج الجيني: تهديد لمجتمع الصم؟ ” كتبت:

إن هذا التحيز الذي تتسم به ثقافة السمع يمكن أن نراه في الادعاء المعياري بأن من الأفضل أن تكون عضواً في مجتمع ثقافي سمعي سائد ومهيمن بدلاً من أن تكون عضواً في مجتمع ثقافي أصم غير مهيمن. وهذا الادعاء يُذكَر كثيراً ولكن نادراً ما يُدافع عنه. ويبدأ النهج المعتاد بالإشارة إلى الأداء النموذجي للأنواع ثم يعتمد على افتراضات حول القيمة “الواضحة” لما هو نموذجي. ومع ذلك فإن هذا الافتراض بأن النموذجي أكثر قيمة من غير النموذجي يشكل مشكلة ويتطلب الفحص.” ناقش كيفية فهمك للعلاج الجيني في سياق مجتمعات الصم وفي سياق مسائل تقرير المصير.

على مدى الشهرين الماضيين، أثارت التجارب السريرية للعلاج الجيني لنوع نادر من جين الصمم عند الأطفال ( OTOF ) الكثير من المحادثات في مجتمع الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة وفي أماكن أخرى. وفي بعض النواحي، تتشابه هذه المحادثة مع المخاوف التي شاركها مجتمع الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة في أوائل التسعينيات عندما أصبحت جراحة زراعة القوقعة خيارًا طبيًا للأطفال الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من الصمم قبل اللسان. تتضمن بعض المخاوف التي أثيرت بشأن جراحة زراعة القوقعة وعلاج جين OTOF الحالي أخلاقيات الموافقة المستنيرة من قبل البدلاء (عادةً الوالدين)، والاستقلال الجسدي والتهديد الوجودي لمجتمع الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة ككل.

قبل أن أتناول هذه القضايا، أعتقد أنه من المهم أن ننتبه إلى مدى رسوخ مواقفنا المعيارية في لغة الطب، وهو ما لاحظته في بداية سؤالك. خذ على سبيل المثال عبارة “العلاج الجيني”، التي تعني ضمناً أن التدخل الجيني العلاجي (أي المفيد) ضروري. ومع ذلك فإن قيمة الحاجة العلاجية وما ينبغي أن يعد علاجاً ليست متسقة عبر كل الثقافات والمجتمعات البشرية. إن النظرة الطبية للإعاقة تعني ضمناً أن هناك شيئاً مختلفاً لدى الفرد يحتاج إلى إصلاح ــ وهذا هو الرأي السائد.

إن ما يعتقد أنه يحتاج إلى إصلاح ليس دائماً مسألة تتعلق بنمطية الأنواع، والتي تختلف بشكل كبير عبر فترة الحياة، وبين الجنسين، وبطرق عديدة أخرى، ولكن يمكن تحديدها اجتماعياً وثقافياً. تصنف المجتمعات الأفراد وفقاً للتنوع البيولوجي، وبعض هذه الفئات محرومة اجتماعياً. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك جهود تاريخية داخل بعض هذه المجموعات لإضفاء الطابع الطبي على التنوع البشري. وهذا هو الحال غالباً مع الإعاقة، ولكن تاريخياً شملت أيضاً العرق والجنس. والافتراض غير المدروس هو أن هناك قاعدة أو معياراً طبياً اجتماعياً يجب أن تتوافق معه أجساد الآخرين، والعلاج الجيني هو الحل. ولكن لنفترض أننا استبدلنا لغة العلاج الجيني بلغة أكثر حيادية، مثل التغيير الجيني أو التعديل الجيني (كما هو مستخدم لممارسات تغيير الجسم) – هل سيؤدي هذا إلى تغيير الطريقة التي نتحدث بها عن هذا الموضوع؟

مثل العديد من المجتمعات المعوقة، فإن مجتمع الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة تربطه علاقة معقدة بالمؤسسات الاجتماعية التي كانت تهدف تاريخياً إلى العلاج أو الاندماج. لقد لعبت التعليم والطب والقانون والدين دوراً في تشكيل المشهد العام لمجتمعات الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة، وبما أن هذه المؤسسات كلها في الأساس يقودها ويسكنها أفراد من ذوي السمع، فإن مسألة من الذي يضع مصالحه في المقدمة تظل حاضرة دائماً. يمكن النظر إلى العلاج الجيني باعتباره أحدث محاولة لإصلاح الصم. ما يجعل هذا الموضوع معقداً للغاية هو أننا نمنح عموماً قدراً كبيراً من الحرية للآباء أو الآباء المحتملين في دعم حريتهم في تشكيل أطفالهم وفقاً لتصورهم لحياة مزدهرة لطفلهم.

بالنسبة لأعضاء مجتمع الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة، كانت نقطة الخلاف دائمًا هي القلق من أن الآباء الذين لديهم أطفال صم قد لا يكون لديهم فكرة جيدة عن الحياة الجيدة المزدهرة التي يمكن أن يعيشها طفلهم الأصم في مجتمع يستخدم لغة الإشارة، وفكرة قوية للغاية عن كيف يكون الأمر بالنسبة للطفل الأصم عندما يكتسب اللغة المنطوقة وتجربته في العيش فقط في مجتمع يتحدث اللغة المنطوقة. لا تظهر العوامل التي يمكن أن تؤثر على الرفاهية والازدهار دائمًا في المناقشات المبكرة، مثل “تجربة الانفراد”، وتأثيرات الحرمان اللغوي الخفيف على القدرة على التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ” متلازمة مائدة العشاء ” والمزيد. لقد أدت المساعي الأخيرة في الفنون والعلوم الإنسانية، بما في ذلك فيلم CODA الحائز على جائزة الأوسكار ، ورواية سارة نوفيتش الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز ، True Biz ، إلى زيادة الوعي بحياة الصم، والتي يمكن أن تكون مفيدة في التصورات الأخلاقية للآباء وهم يفكرون في المسارات المستقبلية لطفلهم الأصم.

إن التعديل الجيني، مثل ذلك المستخدم في التجارب السريرية الحالية لـ OTOF، له بعض الآثار المزعجة على استمرار وجود مجتمع الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة. وفي حين أن حدوث جين OTOF نادر، حيث يحدث في 1-3 في المائة فقط من الأطفال الصم، فإن جينات أخرى، مثل GBJ2، تحدث بشكل أكثر تكرارًا في هذا المجتمع. وعلى عكس معظم التدخلات الطبية الأخرى، فإن العلاج الجيني لديه القدرة على تحويل الشخص من أصم إلى سامع، وبالتالي إبعاده عن إمكانية الانضمام إلى مجتمع الصم، وأيضًا، من خلال تحرير الجينوم البشري الوراثي، تغيير هذا المسار لأحفاد الفرد. حتى هذه النقطة، لعب الفحص الجيني دورًا مشابهًا إلى حد ما، لكن العديد من الأطفال الصم يولدون لآباء يسمعون يحملون جينات متنحية للصمم ولم يكن لديهم أي فكرة عن هذه النتيجة المحتملة.

إن من نقدرهم أكثر في مجتمعنا لا ينعكس في قوانيننا وسياساتنا فحسب، بل وأيضاً في ممارساتنا الاجتماعية، بما في ذلك تلك التي نمارسها في أصغر وحدة اجتماعية في الأسرة. إن تربية طفل أصم أصعب بالنسبة للآباء الذين يتمتعون بالقدرة على السمع، والموارد الاجتماعية المتاحة حالياً غير كافية. ونظراً لهذا، أليس من المستغرب أن يبدو العلاج الجيني بمثابة الحل للآباء الذين يتساءلون عن كيفية تربية طفل أصم.

بصفتي شخصًا يعتز بمجتمع الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة لما جلبه من ثراء إلى حياتي، فإنه من المحزن بالنسبة لي أن أفكر في أنه في يوم من الأيام قد لا يكون هناك عدد حرج من الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة لدعم هذا المجتمع اللغوي النابض بالحياة. أعتقد أن هذا سيكون خسارة كبيرة للمجتمع البشري.