يوميات مغربي في البرازيل(2) : وجه ساوباولو الشرس

لشبونة: عبد الرحمن بلحداد

“و أنا غريب الدار في وطني، غريب الدار” محمود درويش

كان صباحا ممطرا من صباحات شتاء مدينة ريو دي جانيرو المرحة والتي لا يعكر صفو بهجتها، لا مطر ولا حر ولا ما يحزنون، ما دام أن هناك شواطئ ممتلئة بكل بهاء وجمال و صخب و قصص و قبلات بين محبين حميمية حارة، وأخرى عابرة بين عابري سبيل، من رجل وامرأة، التقيا هناك فجأة فشربا بيرة، مستمتعان بغناء ورقص في الهواء الطلق، يرافقان في هذا فريقا موسيقيا هناك في حانات مترامية الأطراف، لا يتوسط بين الواحدة والثانية منها إلا حانة ثالثة أو مطعم، هو الآخر على هيئة حانة، في شكله وفيما يقدمه لزبائنه المنتشين المغنين الراقصين، والضاربين هذا العالم في مؤخرته التعيسة بأرجلهم المباركة…

وأنا بمطار المدينة، إذا بالمطر يقرأ أفكاري ويقرر لتوه أن يتضامن معي، متهاطلا بحدة متثاقلة وأخف، على ما يرضي نفسية وقلب غريب قادم من بلد على الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي. من بلد كان كل شيء فيه، و منذ بداية تسعينات القرن الماضي، يوحي بأنه متحول، لا ريب، إلى بقايا بلد وأن ثقافته آخذة في التشوه بتأثيرات قادمة من صحراء الجهل، وراء الحدود، لها كهنة جهال مبجلون في الداخل المغربي…

مشهد الطائرة وهي تحلق فوق سماء ريو دي جانيرو، لهو أمر ولوحده كاف بجعل هذه المدينة متربعة على عرش كل بهاء، بمناظر خلابة تُجبر كل سائح يزورها بألا ينساها أبدا، حتى وإن تاه في وبين أحضان مدن هذا العالم الرحب الشاسع… رمت بي الطائرة الإسبانية إلى خارجها، كمن يتقيأ طعاما غريبا في بلد الغرباء. ونسيت الطائرة، وهي تقذف بي إلى خارجها دون رحمة أو شفقة، أن توصي أهل المدينة بي خيرا، فأحرى أن تسلمني إلى أيادي آمنة. وخلال الدقائق التي كانت الطائرة الإسبانية تحلق بي في سماء مدينة ريو دي جانيرو إذا بمشاعر تكتسحني، تخدعني و تداعب رأسي بأنني فزت بكنز عظيم، إذ تركت بلدي وأنني، لهذا السبب، أكون قد ركبت خازوقا كبيرا في مؤخرة المتحكمين بمصائرنا في المغرب، لكن سرعان ما طردت هذا الشعور، متذكرا أن الخازوق الأكبر والحقيقي هو المركب في مؤخرات من تركوا هذا البلد المغربي ومن بقوا فيه، على حد سواء…

بالكاد تجد فتى أو فتاة أو رجلا في هذه المدينة الغربية المتوحشة الشرسة يتحدث الإنجليزية، وحينما يتحدث بها فإنه يمزج بينها وبين لغته البرتغالية. مدينة ريو دي جانيرو هي مراكش الأخرى. لكنها مراكش بذلك الطعم الآخر الذي كانت تختزله ساحة جامع الفناء في سبعينات و ثمانينات القرن الماضي. ما إن رأيت وجوه بعض اللصوص حتى رجعت بي الذكرى إلى مراكش قطاع الطرق واللصوص و مدمني المخدرات بأحياء مجاورة لحينا في المدينة القديمة بمراكش، وتوارد أولئك على ساحة جامع الفناء. و لولا أن لغة لصوص ومجرمي البرازيل ليست لغتي، لما شعرت ببعض الخوف الممزوج بدهشة وحيرة ما. خاصة وأن بعض من كانوا خارج المطار، من المتطفلين على كل مهنة والمتحدثين إلي بلغة لم أكن أفهم فيها كلمة واحدة، كان قد ظهر من تصرفاتهم وملامح بعضهم أنهم لابد وأن يكونوا أوغاد، باحثين عن تصويب مقلب لكل غريب عن البلد، ولا يتحدث لغة أهله… لوهلة فكرت أنه لا داعي للخوف و أن عيني قادرتان على رصد كل وغد، حتى قبل أن يفكر في نصب شباك الغدر والخداع. كيف لا و أوغاد جامع الفناء ومجرموها في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لم يكونوا أقل شراسة ومكرا و خديعة من أشباههم في هذه المدينة المخيفة و خارج هذا المطار كذلك…

كان آخري شاعرا ببعض الخوف وبأنه لولا شرطة بالمطار لهب باتجاهي أشباه لصوص كي يشبعوني ضربا وينتشلوا مني كل المال…وتمضي سنوات قلائل بعد ذلك لتكشف لي أن الآخر الذي كنته لم يكن يرى بعض مرتادي مطار ريو دي جانيرو في جانبه الخارجي، والممارسين لمهن متطفلة وغير مقننة إلا من خلال ما قدمته له برامج وثائقية فرنسية تُعرض في المغرب لتجعل المسافة أكثر اتساعا بين شعوب أمريكا اللاتينية وشعوبنا فيسهل الانفراد بنا، كمغاربة. كان بالمطار من كانوا يجرون وراء رزقهم، ومنهم من كان يتطفل على مهنة ما، وكغالبية المدن السياحية في هذا العالم الواسع فلابد أن يكون بمطارها وبغيره أوغاد صغار ولصوص صغار صنعتهم أيادي اللصوص الكبار المتحكمين في القرار و مصائر الناس. إلى هذه المدينة التي تحب و تكره الغرباء، في ذات الآن، وصلت، والتي من حيث المساحة و تعداد السكان، فإنها ليست سوى حبة خردل في القارة البرازيلية الشاسعة و ذات الكثافة السكانية الهائلة. لكن قدرا ما أراد للبرازيل ألا يراه العالم إلا من خلال مدينته هذه، بل من خلال أحياء بعينها من هذه المدينة الجميلة، المرحة الخلابة والتي خلقها الله في ستة أيام ليتفرغ للكون كله، خالقا إياه في اليوم السابع.

أي نعم، وصلت إلى مدينة ريو دي جانيرو في السابع عشر من شهر غشت من سنة 1997 وفي أواسط فصل شتاء برازيلي يقابله و يتزامن معه فصل صيف في المغرب. وصلت إلى هذه المدينة غير محمل بيقين ما، عدا أن شتاء هذه المدينة لابد وأن يكون أرحم على قلبي من صيف مراكش الحار الثقيل على القلب والنفس، و الذي تركته خلف ظهري. يا لسعادتي، إذن فقد تركت خلف ظهري حر

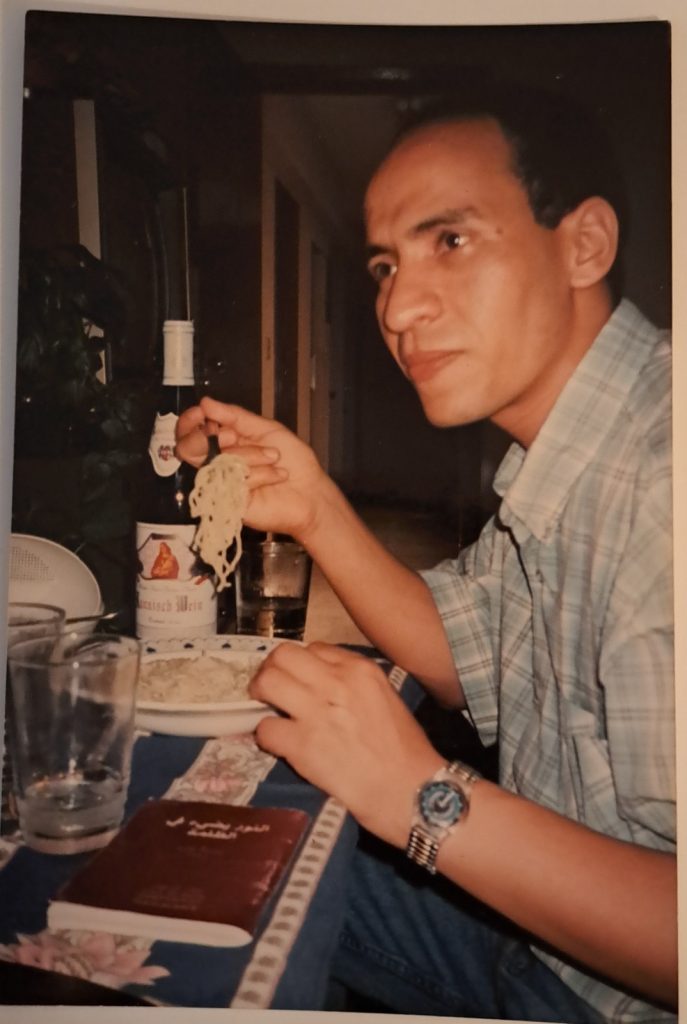

مراكش الذي يأتي إليه مساخيط العالم من كل فج عميق و جنة ما أو جهنم أخف و أرحم ليكونوا شهود عيان على قوة تحمل أهل الحمراء لجهنمهم الحمراء تلك في صيف لا يرحم يضطرهم للهروب منه إلى نواحيها أو إلى شواطئ قريبة منها أو بعيدة عنها. وما إن وصلت لمطار مدينة ريو دي جانيرو حتى أدركت للتو أني كنت متحزما ببعض الشجاعة، ذلك أن تلكم ال 900 من المارك الألماني مضافا إليها حوالي 500 دولار أمريكي كانت كلها، باستثناء خمسين دولار موضوعة بحزام جيبي بسلسة، تلفه من أوله إلى آخره اشتراه آخري من سوق الجلد بمراكش المدينة و تحزم به وهو في المغرب ثم لبس، أي لبست السروال فوقه ولم تنتبه للأمر حتى شرطة المطار في الدار البيضاء، ربما لأن بعض الجرأة التي تحزمت بها وأنا بين مخالبهم، تضاف إليها تعاسة كانت بادية علي، كان كل هذا كافيا لإقناعهم بأنني وباء يجب التخلص منه على وجه السرعة، بجعله خارج المغرب كي لا يصيب غيره من الناس…

وأنا بمطار مدينة ريو دي جانيرو، إذ انتابني شعور أن يدا حقيرة و بغيضة ما قد تقرر الرمي بي، من جديد، إلى سجن الطائرة الإسبانية في رحلة العودة إلى السجن المغربي الأكبر. ولم يفارقني هذا الشعور إلا بعد أن استقلت سيارة أجرة جرت بي كالسهم إلى جوف المدينة و باتجاه مأوى الشباب بحي بوتافوﮔو، القريب جدا من شاطئ كوباكابانا الشهير. ما إن وصل بي الطاكسي إلى الباب الحديدي، المفتوح على حديقة للمأوى والمؤدي إلى الباب الرئيسي، حتى ساعدني السائق في إخراج حقيبتي السفر ثم وضعها جانب أريكة بمكتب الاستقبالات الخاص بالمأوى. سلمته بالريال البرازيلي ما يساوي خمسة عشر دولار، أو أقل أو أكثر من هذا قليلا، وقد يكون سعرا يفوق ما كان علي دفعه، لكن للهجرة ثمنها الآخر كي تفهم وتتعلم منها الدروس ولغة وطباع أهل البلد وكيف تعبرالطرق كي تصل إلى بر الأمان و إلى مقصدك، فلابد لك، ولسنوات، دفع ثمن إضافي غير متحسر عليه… أخرى أجنبية… وكانت حقيبة من الحقيبتين محملة، بل مثقلة بحوالي عشرين وحدة من الأثقال الورقية، بين كتاب ومجلة استقدمتها معي من المغرب، في زمن كان فيه الكتاب والمجلة الورقيين هما مصدرنا الأليف الوحيد لتلقي المعرفة… وأنا في المغرب، كنت مسجلا عنوان المأوى البرازيلي و رقم هاتفه من خلال دليل لمآوي الشباب في العالم اقتنيته وأنا في المغرب. اخترت لي سريرا بغرفة بسعر يقارب الخمسة عشر دولار أمريكي بالعملة المحلية، وكشأن كل مهاجر غير شرعي، فأول ما فكرت فيه وأنا في مكتب الاستقبالات بالمأوى هو مصير كل المال الذي كان

بحوزتي: هل آخذه معي إلى شاطئ البحر فيسرقه مني اللصوص أو حتى أن يتيه و يضيع، وفي غفلة مني، في المأوى أو خارجه…؟ و هذا ما دفعني إلى تسليم كل المال لموظف الاستقبالات مع أخذ توصيل منه بالاستلام. وهذا ما كان… نمت أول ليلة لي في البرازيل، مستغربا غياب صوت قادم من المغرب يذكرني بأن الصلاة خير من النوم….وو مقابل هذا، كنت أسمع ضحكات، نسائية في غالبيتها، منبعثة من داخل و خارج المأوى لتطمئنني أنني، حقا، بالبلد الذي كان علي أن أولد به… بلد بصخب مرح ومبهج حد الثمالة… استيقظت صباح أول يوم ثم صعدت إلى مطعم المأوى، و المتواجد في السطح، ثم تناولت وجبة فطور باذخة، سعرها متضمن بتكلفة كل يوم إقامة بالمأوى. وكان المأوى، ذي الأرضية الخشبية الجديدة الرفيعة الناصعة، مكتظا بنزلاء قادمين من بلدان أوربية وأخرى بالقارة الأمريكية ثم إسرائيلي واحد و يابانيان ثم طالب مغربي و مهاجران غير شرعيين، كنت ثاني اثنين منهما. قضيت بهذه المدينة اثنين وعشرين يوما، مرت كلها وكأن الآخر الذي كنته كان يقضي عطلته في البرازيل، خاصة بعد أن رفض كل أرباب البيوت استئجار، ولو غرفة صغيرة لغريب لا عمل ولا وثائق البلد له ثم إن ماله سرعان ما ستأخذه الريح إلى حيث لا يدري…. وكانت لا تمر أيام أربع حتى يخرج آخري مائة دولار أو ما يقابلها من عملة المارك الألماني، ضمن ما كان مجموعه حوالي ألف دولار، كي يستلم مقابل كل مائة دولار حوالي خمسة و ثمانين ريال برازيلي سرعان ما تحترق، خاصة بعد دفع أيام إقامة عن مغربي من الدار البيضاء كان مهددا بالطرد من المأوى…ولم يبق بعد الإثنين وعشرين يوما التي قضيتها في المأوى سوى حوالي مائتي دولار، كانت سندي الوحيد كي أترك مدينة ريو دي جانيرو لأسكن بعد ذلك في مدينة سان باولو… وهكذا كان…. حيث وصلت إلى مدينة سان باولو البرازيلية، عاصمة ولاية سان باولو في يوم 30 من غشت من سنة 1997. وصلت إلى حاضرة أمريكا اللاتينية، بل حاضرة الدنيا سان باولوو كأنني كنت على موعد مع قدر ما يراهن أنني منشد، لا محالة، للبرازيل ما إن أصل إلى مدينة سان باولو التي لا تنام، ببنيتها التحية المتقدمة ومواصلاتها المتطورة وعمرانها الشاهق وخدماتها المتوفرة والميسرة، وهكذا كان… وما كنت لأسافر إلى مدينة سان باولو لولا أن شابا برازيليا من سكان هذه المدينة الأخيرة أي سان باولو ، اسمه كليبي ﮔوميز، التقيت به في مأوى الشباب بمدينة ريو دي جانيرو، حيث إنه، حينها، دعاني إلى بيته في مدينته تلك، والتي صارت قرة عيني فيما بعد وإلى غاية يومنا هذا… كان صديقي البرازيلي هذا إنسانا طيبا، ودودا وطيب المعشر لكل من يتعرف عليه، حيث إنه بدن منه ابتسامة توشي بحزن و خوف وقلق بعد علمه، في اليوم الموالي، بأنني “خدعته”، حينما ادعيت أن لدي مال كاف من أجل المبيت في فندق بالمدينة، ذلك أنني، ورغم ضيق الحال و انسداد الأفق، فقد تفاديت أن أكون ضيفا ثقيلا بشقته. فإذا بصديقي كليبي هذا يقرأ من احمرار وتعب بعيني و شحوب بوجهي أنني إنما نمت، أقصد أنني كنت جالسا على كرسي في محطة الحافلات خلال ساعات ليلة بأكملها من ليالي سان باولو الأشد برودة من مدينة ريو دي جانيرو، و خصوصا في فصل الشتاء….اقترح علي صديقي الرجوع لبيت أهله إلى أن يجد لي عملا ما، فرفضت حتى أترك لأخته مساحة للحرية في البيت، ثم اقترح علي البقاء في بيت صديق برازيلي له من أصل ياباني، فقبلت الفكرة لتوي، وهكذا كان…كان صديقي كليبي و صديقه البرازيلي ـ الياباني، سرجيو ومعهما أسرة الأخير يأخذاني إلى مطاعم سان باولو الفاخرة، دافعين عني فواتير، رافضين كل محاولة مني لإخراج أي فلس من حوالي ستين دولار مما تبقى لدي في سان باولو، وهو مبلغ لم يكن يسمن أو يغني من جوع، في بلد كانت قيمة عملته وإلى غاية تلكم السنة تعلو على قيمة الدولار ثم تساويها في أيام أخر…. و لولا اللغة الإنجليزية، كلغة تواصل بيني وبين هذين الصديقين وأهل كل منهما لما حدث تواصل ولما كان ذلك ممكنا. و تمر أيام قلائل و أكون خلالها ضيفا ثقيلا، رغما عني وفي بلد غريب وفي بيت صديق تعرفت عليه في أيامي الأولى تلك، لم أكن أعرف أيا منهما ولم يكونا يعرفاني قبل ذلك. وكان صديقي كليبي غوميز يجري اتصالات كثيرة، مرة بعرب مسلمين ومسيحيين بقسم اللغة العربية بجامعة سان باولو و ثانية بمدرسة للغات كي أدرس العربية أو الفرنسية أو هما معا و ثالثة بقنصليات عربية وغير عربية و رابعة بشركة ما لعله يجد لي عملا ما، لكنه، لكننا لم نفلح في ذلك…. وكنت، خلال ساعات عمله هو، أجوب شوارع المدينة كي أحدد لي أقل الجسور عنفا وتعاسة، لعلها تستقبل غريبا، ولو لأيام، حتى ولو اضطررت للنوم بجوار لصوص ومدمني مخدرات… كان يقيني الوحيد في تلكم الأيام أنه لا يقين، عدا أنني في بلد انشد إليه الآخر الذي كنته، لأنه رأى فيه وطنه البديل، والذي لم تشيده مجرد أحلام أجهضتها خفافيش الظلام، بل تطلعات وأحلام شعب حي، متعدد، متعايش، يؤمن بالاختلاف ويحب الحياة، حتى حينما لا يستطيع إلى ذلك سبيلا… وفي مدينة سان باولو فهمت معنى أن تكون هذه المدينة حاضنة للمقر الرئيسي للعصبة الأندلسية، المكونة من أدباء بقامة شامخة في أدبنا العربي، من أمثال فوزي المعلوف، شفيق المعلوف، إلياس فرحات ميشال المغربي وغيرهم… ورغم بعض الخفوت الظاهر للأدب العربي في هذه المدينة وفي عموم البرازيل في التاريخ الذي وصلت فيه إليه، فقد توصلت بجرائد و مجلات وكتب طبعتها الجالية العربية هناك و وزعتها وتناقلتها فيما بينها، كي تسبح أرواحها و نفوسها في سماء المعرفة حتى وهي بعيدة عن بلدانها الأصلية… وكان المركز الثقافي العربي السوري بشارع أوﮔستا المتقاطع مع جادة باوليستا، كأضخم جادة في أمريكا اللاتينية على وجه الإطلاق، كان هذا المركز السوري النبع العربي الوحيد الذي كنت وغيري ننهل منه، ما شاء الله لنا أن ننهل، لما كان به من كتب و مجلات وصحف عربية ثم أنشطة ثقافية عربية وبرازيلية، خفت بل تكاد تموت، ما إن أتى الربيع العربي، بعد أن ركبته خفافيش الظلام، بجحافل من أعداء الحرية والحياة ليأتي، على الأخضر واليابس، مبشرا بديكتاتوريات مقدسة أشد لعنة و قسوة وقبحا من ديكتاتوريات أخرى قائمة….

وقد أثر هذا كثيرا، منذ سنة 2011 وإلى يومنا هذا، على العلاقات بين أبناء الجاليات العربية، المقيمة في مدينة سامباولو، على وجه الخصوص ثم في غيرها من مدن و ولايات البرازيل، السابعة والعشرين، مضافة إلى هذا العدد عاصمتها الاتحادية برازيليا، والتي سأعيش فيما بعد لحوالي خمسة عشر سنة…

لمدينة سان باولو ملامح أخرى وطعم آخر يبشر بانتشاء ألذ، لا يشبهه انتشاء آخر في أي من عواصم العالم الاقتصادية والسياسة، الأخرى. في مدينة سان باولو، لا في غيرها، يشعر كل مهاجر غريب الدار أن أحلامه قابلة للتحقق، شريطة أن يكون لديه بعض المال الكافي، ولو لأشهر أو أن يستدفئ بحضن أبناء بلده هناك، الواصلين إليه قبله، أو حضن الجالية العربية، وهذا ما تفاديته كي لا أكون عالة على غيري وكي لا أجد في البرازيل مغربا آخر أصغر تركت صورته الأكبر خلف ظهري، أي في الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي كي لا أراه إلا وأنا أستقبله على النحو الذي يناسبني ولا يؤذيني…

وصلت إلى مدينة سان باولو في أواخر شهر أكتوبر من سنة 1997 و لم تمر أيام كثيرة حتى قررت توسيع شبكة علاقاتي بما لا يضطرني إلى مصادقة من يعادون الحياة و يكرهون محبيها، من ناطقين بالعربية، على وجه الخصوص…. خاصة وأنني خمنت حتى حينما كنت في المغرب أن بلدان المهجر لابد وأن تعرض عليك قائمة واحدة ووحيدة من مهاجرين، أتوا إليها بطباعهم السيئة الأصيلة، وآخرين ممن ساء طبعهم، وهم بها، لهذا السبب أو ذاك… ساعدني لبناني في دفع فاتورة تأجير بانسيون بحي فيرﮔيرو، المتقاطع هو الآخر مع جادة باوليستا الشهيرة، بقيت بهذا البانسيون لحوالي شهر، خاوي الوفاض إلا من قليل من المال، أي ما يقابل عشر دولارات بعملة الريال البرازيلية، وكان هذا المبلغ يكفي لأسبوع واحد، لا أقل ولا أكثر، فإذا بي أوزعه على ثلاثين يوما… وكان فطوري و عشاءي فيها عبارة عن قطعتي بيسكويت، للفطور و أخرتين أوثلاثة منها للعشاء. ولم أكن لأجرؤ على تجاوز عددها. أما غذائي، فكان عبارة عن سندويش، لا يسمن ولا يغني من جوع، لولا أنه أرحم من الجوع، خاصة لمن كان يجوب مدينة كبيرة في حجم سان باولو، باحثا عن عمل ما ومنتشيا بجمال المدينة… و حدث أن بقيت خلال تلك الأيام، ثلاثة أيام دون تناول أي طعام، واجتهدت بألا أبدي هذا لأي من العرب والبرازيليين الذين كنت ألتقيهم وأعرفهم، على الرغم من أن بيت أحدهم كان مجاورا للبانسيونا لذي كنت أقيم به. دفعت لصاحبة البانسيون البرازيلية السمينة الشقراء مائة وعشرين ريال برازيلي، أي حوالي نفس المبلغ بالدولار الأمريكي و كان هذا مقابل السكن مع ستة رجال آخرين، لكل منا سريره لكن في نفس الغرفة في بيتها الكبير، أي في ذلكم البانسيون، ذي الرائحة النتنة بسبب بعض مرتاديه، لكن المتواجد في شارع باراييزو المؤدي إلى جادة باوليستا، كأشهر وأغنى جادة بأمريكا اللاتينية، بل يُقال أن المبادلات المالية التي تجري بهذا المعروف بالحي، وهو عبارة عن جادة ببنية تحية جيدة و يمر تحتها ومن الجهتين مترو الأنفاق، أن المبادلات المالية به تتجاوز مثيلاتها على مستوى بلدان أمريكا الجنوبية مجتمعة… والله أعلم… نزلت بهذا البانسيون ولم أكن أعرف ما يقوله الناس حولي إلى درجة أنني في إحدى زياراتي للمركز الثقافي البرازيلي بشارع فيرغيرو وعلى بعد ستمائة متر من البانسيون، وهو اكبر مركز ثقافي على مستوى أمريكا اللاتينية، أقول إنه في أول زيارتي له شكت موظفة الاستقبال في ألا أكون برازيليا، فقالت لي: لا تضحك علي و تتلعثم في الكلام، فأنت برازيلي، لا شك في هذا. كان الناس خلفي في الطابور وبانتظار و لوج المركز الثقافي، مثلهم مثلي في ذلك، فقلت لها بالانجليزية أنني أجنبي وقادم من المغرب وأنني لم أفهم من كلامها إلا كلمتين أو ثلاثة. فهمت هي القليل من كلامي، وارتابت في أمري ورأت من ملامحي أنني لابد وأن أكون برازيليا أراد التلاعب بها و خداعها بأنه أجنبي، فقررت الموظفة لتوها أن تحادثني بالبرتغالية فقط، ليجري بيني وبينها الحوار التالي: :

هي: أين جواز سفرك، إذن إن كنت، فعلا أجنبيا، علما أنه لا بطاقة ولوج بدونه؟

أنا، بعد سماع كلمة باسبورت، قلت لها بالإنجليزية: سهوت وتركته في البانسيون الذي أقيم به.

هي: هل أنت بورو burro، أي حمار؟

أنا: نعم، هو الأمر كذلك.

هي: الآن، فقط صدقت أنك أجنبي، خذ البطاقة، إذن. انفجرت ضحكا هي ومن كانوا ورائي من شباب و شابات و ترجم لي أحدهم كلمة بورو، فضحكت بدوري لأني رأيت في الأمر مزحة، ليس إلا، خاصة وأن وجهها وكل السياق المحيط بالواقعة كان يشي بذلك… ثم دخلت للمركز الثقافي لأقرأ ما به من كتب متوفرة بلغات عدة، ومنها اللغة العربية…

الوجه المتعدد البهي الجميل لمدينة سان باولو كان يخفي وجها آخر شرسا، متوحشا و قبيحا لهذه المدينة التي تختزل بلدا بأكمله. حيث إن الملامح الأكثر قساوة في الرأسمالية كانت تظهر في هذه المدينة، و خصوصا في الوقت الذي وصلت فيه إليها وإلى البرازيل: مشردون كانوا يأكلون ما يفضل من أكل يرمي به غيرهم في القمامة. وفي البانسيون اللعين والذي شاءت يد قدر ظالم ما أن يكون مقر إقامتي الجديد، كان ينام معي وفي نفس الغربية خمسة برازيليين، اثنان منهما كانوا بملامح أكثر وحشية وهلعا من لصوص و مدمني مخدرات رأتهم عيني الآخر الذي كنته ببعض أحياء المدينة… اخترت لي سريرا على جهة النافذة الوحيدة بغرفة البيت وكنت في كل يوم أضع جواز السفر في جيبي، بعد أن وضعت الحزام الجيبي الجلدي في حقيبة من الحقيبتين، بعد أن لم يعد لدي فلس أخاف عليه، لا بعملة هذا البلد و لا بعملة ذاك… ثم كنت، وخلال كل تلك الأيام حينما أنام لا أنام، بل كنت أعتبر أن جسدي وحده المحتاج لراحة ما ثم كنت أضع مؤخرتي لتحتك و تلاصق الحائط الذي به النافذة و المحاذي للسرير الذي كنت به، ليكشف لي يوم من الأيام أن احتياطاتي هذه كانت في محلها وأن الحائط، لا بعض المقيمين بنفس الغرفة معي، كان مستحقا لثقتي. ذلك أن رجلا في حوالي الأربعينات من عمره استيقظ باتجاهي في ظلمة الليل، فصرخت بقوة ثم بلهجة مغربية أرعبته ليرجع إلى سريره، خائفا و مصطدما بسريره الحديدي، وكان بعض النائمين بالغرفة من برازيليين بين غارق في سبات عميق وبين غير آبه لما حدث… وفي صباح اليوم الثاني، سردت على صاحبة البيت ما حدث وطلبت منها إرجاع ما تبقى من مالي، فإذا بها تطرد الخبيث من بيتها إلى غير رجعة وتطمئنني.

ليس بوسع مدينة في البرازيل أن تحظى بنفس القيمة التي لهذه ال سان باولو التي لا تنام، والمختزلة بداخلها، وبشكل جلي و باد للعيان، أوجه التعدد الثقافي والعرقي والديني والفكري وحتى اللغوي لقادمين من إيطاليا، من لبنان، من سوريا، من اليابان، من الصين، من إفريقيا جنوب الصحراء، من ألمانيا، ومن كل أوربا وأقليات أخرى بأعداد أقل، يضاف إلى كل هؤلاء برتغاليون، في مزيج من هذا بينهم ثم بين بعض هذه الأعراق والهنود الحمر … إنها حقا مدينة بحجم بلد ولا يوجد شيء يخطر ببال شياطين الجن إلا و يحدث بها… أحياء عربية بها محلات و مطاعم عربية، ثم بالقرب منها حي ياباني، بيوته و شوارعه بهندسة معمارية يابانية ويشهد، من مرة لأخرى، احتفالات لمناسبات يابانية وأخرى برازيلية، تُعرض خلالها نماذج من أطباق الأكل الياباني ثم غيرها…. لكنني في أيامي الأولى تلك من شهري أكتوبر ونونبر من سنة 1997 كنت على الهامش من كل هذا وكنت أتخيلني نائما تحت جسر ما، بحيث تكون أرضيته أقل بشاعة و وساخة وعنفا من شبيهاتها، خاصة وأن آخري الذي كنته كان يمر بظروف صعبة في أيامه الأولى تلك، إلى درجة أنه ظل لثلاثة أيام متتالية دون أن يُدخل إلى بطنه أي طعام وأنه قبلها وبعدها من أيام كان لا يأكل إلا أربع أو خمس قطع صغيرة من البسكويت، كان يرافقها، في بعض الأيام، سندويش لا يسمن ولا يغني من جوع …

عبد الرحمن بلحداد (كاتب مغربي مقيم في لشبونة)

يتبع