محمد النواية يكتب عن مدرسة القنارية وسي عمر القزويني والمسيو عبد الله صاحب الغليون

محمد النواية

من منا لا يتذكر أول يوم في المدرسة الموجودة بحيه أو الحي المجاور، فضاء انبهرنا به بعد بضع سنوات قضيناها في الكتاب. كانت ظاهرة غريبة تلك التي عرفتها المدارس خلال السنوات الأولى للاستقلال، لقد ترك الآباء أشغالهم وغادرت الأمهات والأخوات الكبيرات منازلهن ليرابط الجميع لمدة أيام أمام المدرسة وأملهم الوحيد التمكن من تسجيل أولادهم والحصول على مقعد في المدرسة. .ذلك ما لاحظناه ونحن صغار مع أمهاتنا وآباءنا يشكلون طابورا طويلا أمام مكتب المدير.

أول لقاء لنا في قسم التحضيري كان مع “المعلم السي عمر القزويني” من عائلة عريقة بحي”ضباشي” ، القسم كان حجرة صغيرة من صفين وسبورة وطاولات قديمة بمحبرات زجاجية، أقسام التحضيري والابتدائي الأول كانت في “الدويرية” ،الابتدائي الثاني والمتوسط الأول كانا في جناح أخر وأقسام الشهادة كانت في الفناء وفي قبة الضيافة ،لم نكن نعرف سر هذا الشكل المعماري للمدرسة … بسرعة ألفناها فصارت كمنزل كبير يأوينا نهارا بفسحته التي تعوضنا عن ضيق بيوتاتنا وفناءاتها .

جُلُّ الوافدين قضوا سنوات في الكُتَّاب في حفظ القرآن وكتابته؛ كانت خيبتهم كبيرة حين بدأ المعلم يلقنهم الحروف العربية والكثير منهم أوشكوا على ختم “السّلكَة” بالمَسيِد ؛ ظلوا سنتين يتفرجون على دروس كان مستواهم أعلى بكثير منها. من بين المشاهد التي فاجأتنا آنذاك بمُفارقَاتِها كونَنا تعودنا في الكُتَّاب على منظر فقيهٍ على مُحيَّاه وقَار ؛ جالس على أريكته وبيده سبحة فإذا بنا أمام مدير بهيئته التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة في ذلك الوقت،يناديه الجميع “موسيو عبد الله ” بجلباب أبيض وطربوش أحمر ؛في فمه غليون لا ينزعه من فمه إلا عندما يتكلم، يخاطبنا بالفرنسية التي لا نفهم منها أي كلمة … كان صارما، صوته يزلزل الساحة ، يهابه التلاميذ ويحترمه المعلمون .

في بداية الموسم الدراسي 1961-1962 بدأ عدد المعلمين الفرنسيين في الانخفاض ، كان أغلب المعلمين بالمدرسة مغاربة حصلوا على تكوين تربوي وكذا فَقِيهين من التعليم الأصيل كانا يتناوبان على الإمامة بعد أن قررت الوزارة إقامة الصلاة بالمدارس ؛ واحد منهما كان فضا قاسيا، كنا نسعد حين يتغيب لكثرة الدعوات التي تأتيه للمشاركة في حفلات السماع وقراءة دلائل الخيرات في المناسبات الدينية محليا ووطنيا .لازال سلوكه الذي لا يمت للتربية بصلة محفورا في ذاكرتنا ، يُجْلِسُ التلاميذ الدين ينوي التحرش بهم في الخلف ويأمرنا بعدم الالتفات ليشرع في تلمس أجسادهم، لم يكن “التحرش” يخطر ببال أحد في البدايات الأولى للتمدرس …

رغم ذلك كانت الحياة جميلة وحلوة بأفراحها ومآسيها داخل الفصل؛ في الساحة وباب المدرسة ؛ ننقل فيما بيننا الحكايات وأغاني المرحلة ؛برامج الإذاعة ومباريات كرة القدم والفرق المفضلة لكل منا..

كنا ننتظر قبل كل حصة للغة الفرنسية القبلات المتبادلة بين المعلمة الفرنسية وزوجها قبل أن تنزل من السيارة السوداء بشارع الأبناك بمدخل حي القنارية .

لا زال البعض منا يحتفظ بالصور الجميلة التي خلدها المصور الروسي ” روودنيف” الذي أخد لنا أول صور في حياتنا بآلة التصوير القديمة بدءا من التحضيري إلى باقي المستويات.

اشتهر ” روودنيف” بمراكش ما بين 1931-1964 بالتصوير المدرسي ؛ كان يملك محلا في زنقة “باب أكناو” وكان يسكن بالحي الصناعي الأول أمام محطة القطار.

نلجأ إلى صوره القديمة حين تطيب الذكرى لها ونرجع إلى ذلك الزمن الطفولي البرئ لنحدق في تلك الوجوه الصبيانية ؛ منها من شاخ ؛ منها من انتقل إلى دار البقاء أو داهمه الموت على حين غرة أواختفى في منعرجات الحياة الصعبة . لن ننسى “السي الهاشمي” الحارس الذي يقوم بكل شيء ،يسكن منزلا بالدرب المجاور للمدرسة ويدخل للمدرسة من باب عبر “الدويرية” ، يتكفل كذلك بتدبير المطبخ وطبخ وجبة الغذاء وأمن المدرسة . من اللحظات المؤثرة في أخر السنة تلك التي تكتظ فيها الساحة بتلاميذ أقسام الشهادة ويقف المعلم “السي الغالي” يتلو أسماء التلاميذ الناجحين في امتحان الشهادة الابتدائية ،تحتبس الأنفاس وتصغي الأذان و تُشَدٌ الأعين إلى القامة الطويلة واللباس الأنيق لهذا المعلم المحترم، تمتزج الفرحة بالخوف والأمل بالانكسار والانتشاء بالانهيار ؛ فزمن هذه التلاوة يلخص زمن سنة دراسية بأكملها بجهده وتعبه ؛بكده ولحظات إخفاقه . أخيرا يطوي السي الغالي ورقته وتطوى معها سنة بكاملها .

أغلقت المدرسة سنة 1981 بحجة أن حجراتها آلت إلى السقوط وانتقل تلامذتها إلى مدرسة عبد السلام جبران التي كانت مِرْآب للعمالة برياض الزيتون الجديد أمام “عرصة بوعشرين”.

مع مر السنين كنت أتساءل لماذا لم تبادر وزارة التربية بإعادة بناءها أو ترميمها ؟؟

وبرجوعي إلى مراجع تاريخية من التاريخ المنسي علمت أنها كانت مقر إقامة المجاهد الشيخ “أحمد الهيبة ماء العينين” الذي أتى بجيش كبير من قبائل الجنوب اللذين أعلنوا توحدهم وراءه لمقاومة الغزو الفرنسي؛ وما لبت أن صار أميراً بكامل مواصفاته حتى أعطى انطلاقة شرارة المقاومة والزحف بجنوده مدعوما من القبائل في اتجاه منطقة سيدي بوعثمان القريبة من مراكش التي شهدت معركة حامية الوطيس ضد القوات الفرنسية بقيادة “شارل مانجان” انهزم فيها جيش أحمد الهيبة وتفرقت الجموع عائدة إلى تزنيت عبر “تيزي نتاست” .

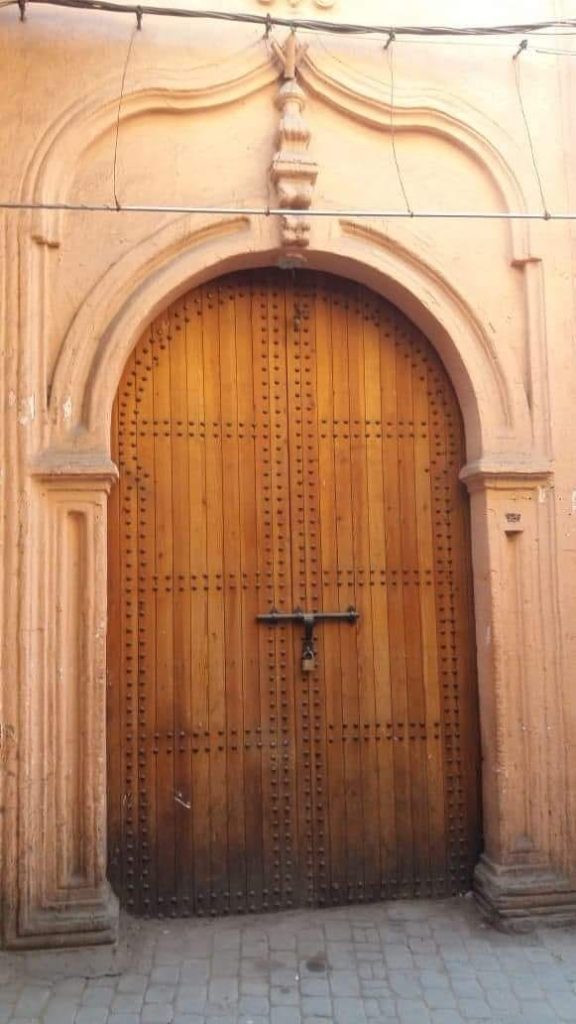

و في سنة 1919 سيتوفى الشيخ أحمد الهيبة متأثرا بسُمٍّ دسَّهُ له أحد العملاء. للتذكير فَهذِه الإقامة قبل أن تكون مدرسة كانت كُتَّابًا تم مدرسة صناعية. حاليا يظهر باب المدرسة في حلة جديدة؛ فقد جُدِّدَت دَفَتيهِ بشكل أنيق.. سألت بعض التجارالمجاورين للمدرسة ؛ أجابوني بأن ورثة الشيخ هم من أقدموا عل هذه الخطوة . رحم الله الشيخ المقاوم أحمد الهيبة .