متحف نجيب محفوظ.. إنها اشياء لا تشترى

حسن عبد الموجود (كاتب مصري)

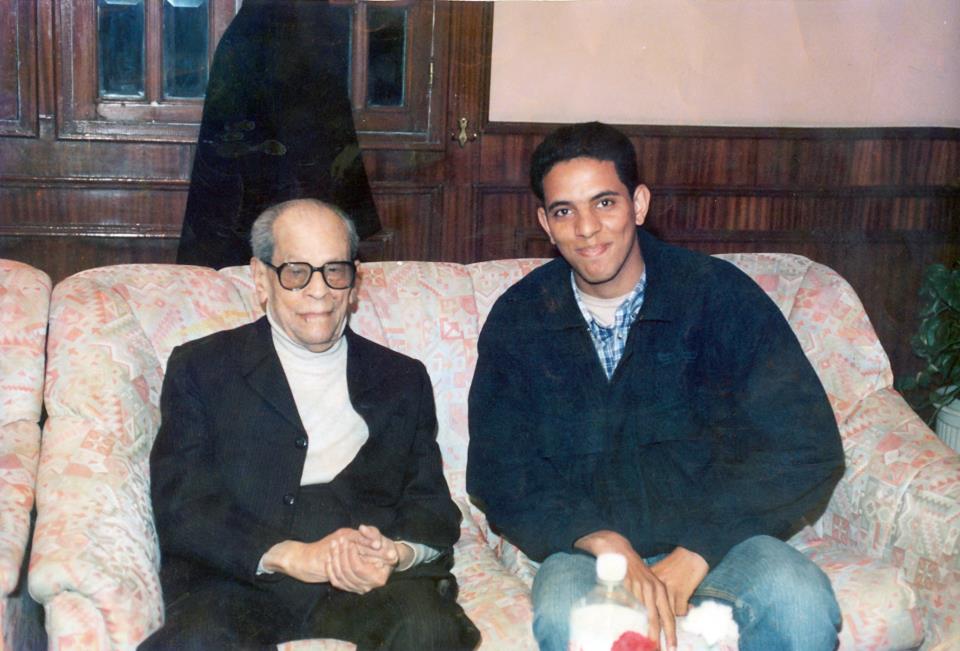

فى عام ٢٠٠٥ ذهبت بصحبة الكاتب محمد سلماوى لزيارة الأستاذ نجيب محفوظ فى منزله بالعجوزة، بعد وصول نسخ طبعة فاخرة من ترجمة روايته «ليالى ألف ليلة»، وانتظرنا أقل من خمس دقائق ليطلَّ علينا مبتسماً ومرحِّباً، خمس دقائق لم تتح لى، هى والخجل الريفى الذى تلبسنى، أن أتحرك فى الصالة وأقلِّب فى مكتبته، كانت مكتبة عادية ككل مكتبات الأدباء، وكنت مندهشاً، كأن مكتبة أديب نوبل نجيب محفوظ لا بد أن تحوى كتباً فى ضخامة الألواح، أو كأن هذه الكتب يجب أن تتحرك من مكانها وتحدثنى، كنت أشاهد كتباً أعرفها ومنها لأدباء لا يزالون بيننا، وآخرون رحلوا، أعمال عالمية وأخرى محلية، لكنها فى النهاية مكتبة مثل أية مكتبة أخرى.

رحل نجيب محفوظ بعد عام من تلك الزيارة، لتبدأ مطالبات المثقفين بإنشاء متحف يحمل اسمه، ويحوى أعماله، ومقتنياته، فكل شىء يخص نجيب محفوظ مهم حتى لو كانت علبة سجائره، أو آخر عود ثقاب استخدمه، أى شىء لمسه يجب الاحتفاء به، وقد انطلق النداء ضعيفاً كشرارة، ثم تحوَّل إلى شعلة، سرعان ما كانت تخبو، ليعيد المثقفون، كلما أطلَّت عليهم ذكرى ميلاده أو رحيله، إشعالَها، ولم يكن أحد يعلم يقيناً لماذا تأخر إنشاء المتحف، ولماذا لا يتم إعلان الموعد النهائى لافتتاحه، كانت المناشدات تسير جنباً إلى جنب مع معلومات شحيحة تتعلق بسير الأمور، باستثناء السنوات الثلاث الأخيرة، التى انفردت فيها «أخبار الأدب» بنشر معلومات وصور تخص سير العمل فى المتحف. لقد تأخر الافتتاح 13 عاماً، لكنه لحسن الحظ تحول إلى واقع جميل أخيراً.

زرت المتحف قبل افتتاحه بيوم. اتجهت إلى الحُسين من وسط البلد، وبعد نزولى من كوبرى الأزهر بأمتار، توقفت لأسأل، ولأختبر إن كان الأهالى والتجَّار والمارة فى المنطقة يعرفون شيئاً عن الحدث أم لا: «أوصل متحف نجيب محفوظ ازاى؟!»، وكانوا يجيبوننى بسرعة شديدة بإشارات متحمسة إلى جهة قريبة جداً وبكلمة واحدة «هناك»، وأحدهم سألنى: «عايز المتحف.. ولا قهوة نجيب محفوظ؟!»، وقلت له: «المتحف»، فوضع يده على كتفى وسار معى أمتاراً، مشيراً إلى الجامع الأزهر، وقائلاً: «خلى الأزهر على إيدك الشمال وادخل الشارع اللى قبله». كان سعيداً، ربما لأمر يخصّه، ولكننى فكرت لماذا لا يكون سعيداً لأننى أسأل عن نجيب محفوظ؟ فسكان المنطقة التاريخية، يعرفون قيمة الأستاذ، ويعتبرون أنه جزء منها ومنهم، المكان يحمل رائحته وأثره وأطيافه، وهم يعلمون، كذلك، أنه قيمة لا تقل عن قيمة الآثار التى تعيش بينهم كشواهد على حضارة عظيمة توارثوها.

لو كنت عليماً بدهاليز الجمالية وسرت فى أزقتها كالخرنفش والنحاسين وحارة الطمباكشية ستجد كثيراً من المقاهى الشعبية تحمل اسم نجيب محفوظ، تنطلق منها أغانى المهرجانات، حمو وبيكا وأوكا وأورتيجا، وغيرهم، كما ستجد اسم صاحب «الثلاثية» على واجهات محلات «بلايستيشن» و«كافيهات» و«سنترالات»، فذلك الاسم اختيار أول لأى شخص يُقبل على افتتاح دكان صغير، ولا ينافسه ربما سوى أم كلثوم، باسمها، وكذلك بصوتها الذى يفاجئك منساباً بجمال لا محدود من كل مكان حولك، من الشبابيك والبلكونات، بل و«الشقوق الصغيرة» وسماء المنطقة التاريخية.

لم أكن منشغلاً بتحديد جغرافيا المكان، فلا أفهم أصلاً فى جغرافيا كثير من مناطق القاهرة التاريخية، وهى فى الأغلب حدود وهمية، ولا يعرفها إلا الجغرافيون أو السكان، باب النصر، باب الفتوح، شارع المعز لدين الله الفاطمى، الجمالية، الحسين، الغورية، الدرب الأحمر، الباطنية، فأين يقع متحف محفوظ؟ هل هو فى الباطنية؟ لدىَّ إجابة لا علاقة لها بذلك التحديد الصارم، فهو على بُعد أمتار من الجامع الأزهر.

انعطفت يميناً كما طلبوا منى، وهكذا صار الأزهر على يسارى، وسرت بضعة أمتار، متطلعاً إلى البقالين والجزارين والفكهانية فى مواجهتى، وفكرت أن هذا المكان «بلاتوه» مفتوح، للقاهرة التاريخية، ولا نحتاج للعودة، بضع مئات من السنين، إلى الوراء، إلا لإقناع الناس هنا بخلع قمصانهم وبناطيلهم وارتداء الجلاليب القديمة والعمائم الضخمة التى نشاهدها فى المسلسلات التاريخية، أقول لكم، المكان لا يخلو من أشخاص يرتدون تلك الملابس كأنهم خارجون من الكتب القديمة، أو كأنهم كومبارسات يؤدون مشاهد فى دراما تاريخية.

بدأ يتولد لدىَّ إحساس وأنا أنعطف بضعة أمتار إلى اليمين أن بُعد المكان عن الشارع الرئيسى سيكون مشكلة. كنت أتخيل أننى سأسير فى تلك الشوارع الضيقة طويلاً، لكن بعد أمتار قليلة وجدت جدارية تغطى سوق «التبليطة» يستقر فوقها نجيب محفوظ بنظارته راسخاً وقوياً وآمناً وجميلاً كأنه حارس باعة «سوق الكانتو» الذين ظهروا فى قصته الشهيرة، وفى المواجهة أطلّ علىَّ متحفه، تكية أبوالدهب، كأنه أحد بيوت قصر الشوق، بذلك اللون المميز، بتلك الدرجة الجميلة الناتجة عن التقاء الرمادى فى أقصى درجات قتامته مع الأزرق فى درجته السماوية، لقد بدا كأن الرمادى قد أشرق بزرقة السماء، فماذا أسميه؟ لون العتاقة؟ فليكن. ذلك القصر بدا كأنه مطلى منذ مئات السنين رغم نظافة الطلاء وجدَّته. توقفت لحظة مستجمعاً نفسى قبل الدخول، كأننى سأقابل الكاتب الكبير بعد 14 عاماً من آخر لقاء. كأنه يقف فى انتظارى وكأنه سيهتف بصوته المميز حينما يرانى: «أهلاً وسهلاً». تصميم المدخل يُشعرك بأنك مُقبِل على دخول عالم خاص، لا يجوز معه أن تقطع المسافة بين الخارج والداخل بخطوة واحدة كأنك تجتاز عتبة بيت عادى، وإنما تقطع عدة سلمات خشبية صعوداً، ومنها إلى مدخل صغير لا تسير فيه إلى الأمام، بل إلى اليسار، فى حارة قصيرة توازى الحارة فى الخارج، إمعاناً فى التمهيد لعالمٍ جليل من الذكريات، وهكذا فإن المدخل هو كهف صغير يقود الأبطال إلى مكان الكنز المتسع، لا يجوز الاطلاع عليه من الخارج أو الوصول إليه ببساطة، لا بد أن تبذل مجهوداً، ولو كان خطوات صغيرة تقطعها، وها أنت ذا تقف فى براح لا يُصدَّق، والسقف بعيد كأنه سماء خاصة، كنت أتطلع إلى الدور الثالث الذى لا يزال فى عهدة مفتشى الآثار، وشعرت أن الست أمينة قد تنظر إلينا من أعلى طالبة منا خفض أصواتنا، حتى لا نزعج أحلام السيد عبدالجواد.

تجاورتْ فى المتحف لمسة عصرية وطوفان شموخ ينطق به المكان من الداخل، ارتفاعه المهيب، تداخل الأخشاب فى مشهد بديع، الأبواب الجميلة المرصوصة كحراس مرحبين، يفسحون المجال للدخول بمجرد دفعة خفيفة، السلالم التى تنقلك إلى الطابق الثانى حيث يمكنك أن تتعمق أكثر فى هذا العالم الجميل. تستطيع الإحاطة بالطابقين فى دقائق، لكنك ستحتاج إلى ساعات طويلة للإحاطة بعالم محفوظ نفسه.

فى الطابق الأرضى مكتبة الدراسات النقدية، ومكتبة الفنون والآداب، والمكتبة العامة، والمكتبة السمع بصرية، وقاعتا درس، ومنفذ لبيع أعمال محفوظ، وفى الطابق الأول قاعتان لعرض الأوسمة والنياشين، وقاعة الحارة، وقاعة سيرة ومسيرة، وأصداء السيرة الذاتية، وقاعة السينما، وقاعة نوبل، وقاعة أحلام الرحيل، وقاعة رثاء، وقاعة تجليات، وقاعة فيلموغرافيا، ومقهى الحرافيش، ومكتبة مؤلفات نجيب محفوظ، وصالون لكبار الزوار، ومكتبة نجيب محفوظ الشخصية، التى توقفت أمامها وتذكرت لحظة ترددى فى مدّ يدى لأسحب كتاباً منها، حينما كنت فى شقته بالعجوزة، ربما هى نفس الكتب، وربما هى من كنوز محفوظ التى لا نعرف عنها شيئاً، وقد أهدتها ابنته السيدة أم كلثوم (هدى) للمتحف، فخضعت للفهرسة والتصنيف، وحصل كل كتاب على بطاقة «وصف» عليها عنوانه، واسم مؤلفه، وتاريخ نشره، ورقم إيداعه، ومن خلال هذه الكتب يمكن معرفة الأعمال التى شكلت وعى كاتبنا، صحيح أن جزءاً لا بأس منه إهداءات، وقد كانت الكتب تنهمر عليه كالسيل من الجميع، إلا أن الجزء الأضخم منها لكتب تشكل مرجعيَّته، كتب لم تسع إليه وإنما سعى إليها فى مراحل عمره المختلفة. لم يكن بإمكان سوى نفر قليل من أصدقاء محفوظ بالإضافة إلى عائلته الاطلاع على تفاصيل هذه المكتبة، لكن صار بإمكان أى زائر الآن أن يلمَّ بتلك الأعمال التى قضى عمره بالقرب منها.

بإمكانك أيضاً أن تشاهد، من مسافة قريبة، المقتنيات الخاصة به، ومنها البرنيطة، التى كان يرتديها فى صورة يقف خلالها فى أحد شوارع القاهرة، وفى الخلفية شرطيان يتسامران بينما يجلسان فى المواجهة على دراجتين ناريتين، بينما محفوظ الكهل يقف شامخاً مرتدياً «البدلة السفاري» البيج الأنيقة، طاوياً تحت ذراعه اليسرى جريدته المفضلة «الأهرام» وربما مجلة تحجبها الجريدة عن الأنظار، كما تزين تلك الذراع ساعة يبدو أنها لم تكن تفارقه، مذكرة إياه بواجب ينبغى إنجازه ليصبح واحداً من عائلة العظماء، فى تلك الصورة، كذلك، يتطلع بعينيه الغائبتين خلف نظارته السوداء الكبيرة إلى الشارع، متأهباً ربما للمرور، منصتاً ربما إلى صوت المصوِّر، أو أحد الأصدقاء. بإمكانى أن أرى عينيه الواثقتين، رغم ذلك الزجاج الأسود الثقيل، جسده المفرود باعتداد، وثقته فى أن هناك الكثير ليقطعه فى المستقبل، وكذلك بإمكانى أن أرى جراب النظارة يطل من جيب الجاكت كصديق يحظى بمكان مميز. هنا تستطيع أن تشاهد كل تلك الأشياء القيِّمة التى تركها لنا، نحن أحفاده المحظوظين، النظارة وجرابها الأسود، البايب، السماعة، البرنيطة لكن ذلك الشريط الذى يلفها يبدو أكثر قتامة من الصورة، الجوائز، النياشين، القلادات، التماثيل، الشهادات المهداة له من المؤسسات الثقافية والجمعيات، إنها «أشياء لا تشترى»، الماضى العظيم يتمدد بجلال فوق الأرفف وفى لوحات العرض، لا شىء أكثر قيمة من شىء، كتاباته، ومقتنياته، كلها تشكل مزيجاً رائعاً لا يمكن فصله، بين محفوظ الكاتب والإنسان البسيط، الذى لم يحلم لنفسه بالكثير.

بإمكانك كذلك رؤية مؤلفاته بطبعاتها المختلفة، طبعة «القلم» النادرة، طبعة مكتبة مصر، طبعة الشروق، ومكتبة الجامعة الأمريكية، نسخ من أعماله المترجمة إلى لغات العالم، وفى مقدمتها بالطبع الإنجليزية والفرنسية، ورسائل الماجستير والدكتوراه التى قضى باحثون أعماراً فى إعدادها عن أعماله، الدراسات القيِّمة المكتوبة عنه، فى المتحف كذلك تكاد الجدران والأرفف أن تنطق بأهم عبارات محفوظ، العبارات التى تشكل خلاصة وعيه وحكمته، وكذلك وجوه أبطاله كما جسدها ممثلون صاروا جزءاً من عائلته، ليس هذا متحفاً لحفظ ما يتعلق بالكاتب العظيم فقط، ولكنه متحف يعيد إحياءه، طيفه يختلط بأطياف أبطاله فى كل مكان، أشرار وأنصاف أشرار، طيبون وأنصاف طيبين، أصحاب أقنعة متحولون، ربما لن تراهم، لكنهم بمجرد إغلاق المتحف ينهضون، ليمارسوا أدوارهم كما قررها محفوظ، الذى لا يبدو أنه سيشكو أبداً من الصخب، إذ أنهم جميعاً أبناؤه، حتى من ارتبطوا فى أذهاننا بأمور غير إنسانية، أمور لا تليق.

لم أفكر وأنا خارج من المتحف فى أرقام الأعمال التى تحويها مكتباته، لم أكن معنياً بحصر المقتنيات، ولا بسرد أسماء الغرف والقاعات وبيانات الأفلام والأفيشات، فقد امتلأت بها المواقع الإلكترونية منذ فترة، وإنما كانت تعنينى الإحاطة بالعلاقة بين ذلك المتحف وبين العالم حوله، وقد صار أيقونة وجدت سريعاً مكانة فى منطقة تاريخية لا تفتقر إلى الأيقونات. استقر محفوظ بسرعة فى التكية كأنه ابن عزيز عاد فجأة من رحلة طويلة، أو من سفر بعيد، فخصصت له العائلة أفضل غرف قصرها، منح محفوظ الحياة لمئات الأشخاص، وها هم أحفاد شخصياته فى الخارج يسهرون على حمايته، ويشكلون عالمه الجديد. نجا محفوظ، ذات يوم، من طعنة غادرة وسامح صاحبها الشاب، واستقر، الآن، فى منطقة عنوانها التسامح، منطقة يتجاور فيها الأزهر مع المساجد العتيقة مع الأبنية التاريخية مع البنسيونات القديمة مع السكان الأصليين مع السائحين مع الذكريات، استقر محفوظ فى منطقة لم تغير لمسةُ الحياة العصرية روحها القديمة الشابة المتجددة، استقر محفوظ قريباً من أصحاب المكتبات الصغيرة، المؤمنين برزقهم وبحلاوة عيشهم رغم تبدل الأحوال والحكايات. استقر محفوظ بالقرب من جنته الصغيرة كما صوّرها لنا فى أهم أعماله، استقر محفوظ فى قلب مملكته، مملكة كان، ولا يزال، عنوانها التوازن بين البشر والمكان. استقر محفوظ فى التكية قريباً من عاشور أنبل شخصياته، لقد حلم هذا البطل بالعودة إليها، وقد فتحت أبوابها له فى آخر رحلته الشاقة، كما فتحتها أخيراً لمحفوظ نفسه.