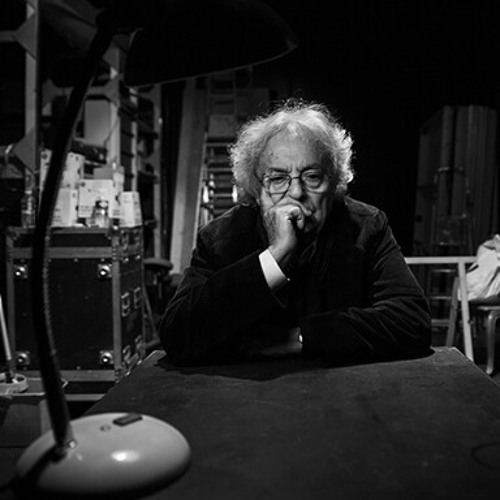

في اليوم العالمي للشعر، حسن أوزال يكتب عن مرآة أدونيس الأنطولوجية

حسن أوزال

“أتُرى يُولَدُ الحُبُّ في القَفْرِ؟

مَنْ سَأُقاسِمُ جسمي ؟

هل سَتَلْمسُ صدري يدا عاشِقٍ، أم يدا قاتِلٍ؟” أدونيس

إذا صح القول على أن ما يجعل من المرء فيلسوفا ،ليس هو تمَكُّنه من حِبْك الخطاب الفلسفي و نَسْجه ، بل حياته الفلسفية ، فموازاة مع ذلك بوسعنا التوكيد أيضا على أن ما يجعل المرء شاعرا ،ليس هو قدرته البلاغية على تسطير سلسلة من الأبيات الشعرية و تدبيج ركام من القصائد، بل حياته الشعرية. بناء على هذه الرؤية البسيطة و الناجعة في نفس الآن ،يطيب لي أن أتكلم اليوم عن أدونيس. هذا الرجل الذي لم يسبق لي أن التقيتُه يوما، أو جمعتني به الصدف. لكني مع ذلك ، أكاد أجزم على أنني أعرفه حق المعرفة. كيف؟ أوّلا ، عبر ما يتحلى به من خصال قلّ ما نجد نظيرها عند عامة الناس، وذلك سواء من حيث عشقه للحياة و حبه للمتعة أو من حيث انتصاره كشاعر حصيف للفيزيقا ضد الميتافيزيقا ، وثانيا عبر ما أبدعتْه أنامله من قصائد و دراسات أو مختارات و ترجمات .وعلى ما يظهر ، فالرجل لا يحيا حياة شعرية فحسب ،بل هو من يخوض بكل إصرار ،غمار تجربة شعرية استطاع من خلالها أن يُنمِّي حضوره في العالم augmenter sa présence au monde . لكن تنمية المرء لحضوره في العالم ،لا تتأتى عبثا ، وعلى نحو مجاني ،أكثر ما تتأتى عبر مران دؤوب ،يتقاطع فيه بناء الذات بنحثها و الإنهمام بها ، وذلك سعيا وهو الأهم وراء صقل فضيلة “الإستقامة ” بتعبير “مارك أوريل “.استقامة تُيسِّر لمن اكتسبها القدرة على التحكم في الإنفعالات الهوجاء و العواطف السلبية من قبيل الغضب و الكراهية ، الحقد و الخوف .إن الإستقامة بهذا المعنى، ليست فحسب ،فضيلة من بين سلسلة من الفضائل الرومانية التي تفضي بالمرء إلى أن يكون عند مستوى، يليق به كشخص، جدير بأن يُسمى إنسانا، بل هي أيضا ،فن أن تكون على الدوام مساويا لذاتك l’art d’être égal à soi-même . علاوة عن ذلك ،لنقل بالأحرى ،على أن الإستقامة أقرب ما تكون من فن غندرة الوجود le dandysme de l’être منه من فن غندرة الظهور le dandysme du paraitre .إننا و الحالة هاته، أمام نوعين من الفن أشد تناقضا بحيث أن الأول خلافا للثاني يكاد لا يكترث إلا بما نكونه لا بما نظهر عليه أو نتظاهر بالأحرى أننا عليه ؛فأن تكون مستقيما، على حد توصيف “بييرفيسبيريني” Pierre Vesperini:” هو أن تكون جميلا كالزمرد ،إن لم نقل كالأرجوان والقيثارة ،السيف والوردة ؛إنه أيضا ما يعني أن تحيا أجمل حياة أي أن تكون متميزا عن الآخرين ،لامعا حتى و إن كُنت بيْنهم و وسطهم على حد قول “إبكتيتوس” ،تماما كما يلمع شريط الأرجوان ؛ لا أن تكون مجرد خيط من خيوط العباءة “[1].

استئناسا بهذا التصور، ،نلاحظ أن أدونيس ، بقدرما أدرك بحسه الرهيف ، على منوال دوستويفسكي” على أن الجمال وحده ، يستطيع أن يُنقد العالم” بقدرما تَمنّع عن إعطاء تعريف اختزالي للشعر، على اعتبار أن الشعر على حد قوله :”يفلت من كل تحديد، ذلك أنه ليس شيئا ثابتا، وإنما هو حركة مستمرة من الإبداع المستمر(…)يجيء الشعر من أفق لا ينتهي، ويتجه نحو أفق لا ينتهي.ذلك أنه لا يجيء من معلوم مسبق، وإنما يجيء من مجهول لا ينكشف، بشكل نهائي، لأنه في حاجة دائمة إلى الكشف”[2] .لعل فعل الكشف الوارد هنا في صيغته المصدرية، هو ما ينم عن تلك القدرة الخلاقة التي تسكن روح كل مبدع يروم العثور على إمكانات جديدة في الحياة؛ و ذلك ليس فحسب تكثيفا للقوة و توليدا للإحساس بالفرح ،بل أيضا درءا من جهة أولى لتبكيت الضمير وسعيا من جهة ثانية إلى الإلتحام بالطبيعة .ذلك أن صاحب “أول الجسد آخر البحر” هو من لا يفتأ يقرن في قصائده الجسد بالطبيعة ،تماما مثلما يقرن “باشلار” النار بالخيال و التأمل بالحلم .أي بكل ما هو دينوزوسي ؛ داركا أن منبع الفكر ليس هو اللاشعور الفرويدي بل الخيال. ولا بأس، استيعابا للمعنى المقصود من لفظة الخيال هنا ، أن نتوقف عند مفهوم آخر أورده الشاعر “ريلكه”، يكاد أن يكون رديفا للفظة الخيال هو مفهوم « l’inaccessible ». ليضحى الخيال بالتالي ،هو هذا المتعذر إدراكه إن لم نقل المُنفلِت منا باستمرار، ككائنات حية، ما لم نكن نتمتّع بحواس يقظة . توضيحا لطرحه هذا، يؤكد “ريلكه” قائلا :” على قِلّة عِلْمِنا بالأشياء ،ثمة يَقينٌ ملازمٌ لنا مؤداه أنه علينا أن نُعوِّد أنفسنا على الصَّعب باستمرار؛ فلئن كان من الأفضل أن نعيش منعزلين ،فذلك لا لشيء إلا لأن العزلة من أصعب الأمور؛ لعل ما تُبْديه الأشياء من صعوبة هو ما ينبغي أن يكون بالأحرى مُحفِّزا لنا للإقدام عليها “[3].لا مراء أن “ريلكه”، هو من لا يفتأ يدعو قارئه كما الشأن هنا إلى الدخول في غمار التجربة الشعرية لا باعتبارها مجرد قصائد تُحفَظ عن ظهر قلْب قبل أن تُتْلى على الآخرين ، بل باعتبارها ،تجربة حياة تَبْنِيك أو تَهُدُّك بالمرة . من ثمة أيضا حرصه على التعاطي مع الحياة ،بروح الإستماثة المصقولة بالمران الدؤوب ،حتى نفلح في استقبال الـ “جديد” من حيث كونه وحده ما يُخلخِلُ فينا التمايز القائم ما بين الخاصّ و الغريب ، ليَجْمَع و يُوحِّد بيْن الحميمي l’intime و الأكثر بُعدا le plus lointain .التمسك بالصعب ،إذن ، أسلوب حياة فلسفية بامتياز ،يقتضي منا ،من بين أوّل ما يقتضيه ، أن نكون أسياد أنفسنا .لكنك لن تكون سيّد نفسك دون أن تكون إنسانا حُرّا . وهاهنا تكون الحلقة قد اكتملت ،لنعود إلى مفهوم الخيال الذي يُعَدّ بالنسبة لأدونيس رهانا داخليا ، لكل مبدع حقيقي يَعثُر على كل ما هو بحاجة إليه، لا في ذاته فحسب بل أيضا ، في الكون الذي انبثق فيه لحظة ميلاده اضطرارا لا اختيارا .و من أجل ذلك، يلزمنا التخلص من الماضي كثقل قاتل للحاضر؛ مما يعني أيضا أن نحدو حدو هذا الفيلسوف الشاعر، أو هذا الشاعر الفيلسوف بالأحرى، الذي ما انفك كرجل حر، يكتب بجرأة عز نظيرها ،منتقدا الثقافة السائدة و مُفكِّكا للخرافات التي عادة ما لا تَشُلُّ قُدرات عامة الناس فحسب ، بل تُجهِزُ أيضا، على أشباه المبدعين. ويكفينا توكيدا لما سلف، أن نَستَدِلّ من ديوانه بعنوان “تاريخ يتمزق في جسد امرأة ” بهذا البيت الشعري، حيث صار من فرط إيروسيته ، يهجو كل نزعة طناطوسية كالتالي : “ما أقول لنفسي، ولتلك السماء التي استعبدتني تعاليمها؟”[4].

وهاهنا يتجلى واضحا ، أن الرجل لا يتعاطى الشعر من أجل الشعر كما اعتاد معظم كتبة الشعر، بل يروم من خلال القصيدة النثرية التأسيس على نحو أبيقوري لنزعة وضعية أغرب ما تكون عن الحقل العربي ،رافضا رفضا باتا ،كل تفسير للهنا و الآن بالماورائيات التي ما فتئت ترمز إليها كلمة السماء كما الشأن في البيت الشعري السالف الذكر. و إذا كان في خضم سعيه إلى فهم الكون، يتشبَّثُ من ناحية أولى بالتأويل المُحايِث بدل التأويل المتعالي ،فهو يرمي من ناحية ثانية ، إلى استيعاب كُلِّيَة الواقع اعتمادا على الواقع نفسه وليس اعتمادا على قوة لامادية أي لاواقعية، تكتسي صبغة أنطولوجية خارجية. وفضلا عن ذلك كله ، نلاحظ أن ما يزيد شعر أدونيس رونقا و جمالا، إنما هو ،أسلوبه الخاص و المتفرد في الكتابة الشعرية بالأساس سواء من حيث الشكل أو المضمون .و لما كان الأسلوب هوّ سجن الكاتب على حد توكيد “رولان بارت” ،فأسلوب أدونيس بالمناسبة، ليس أسلوبا تفكيكيا للأوهام المركبة و الضاربة في التعقيد فحسب ،بل هو أيضا أسلوب يتسم بالوضوح و التبسيط ،في المضي قدما نحو الكشف عن التناقضات التي اخترقت الثقافة العربية، تماما كما تخترق السوسة الثمرة ،لترُدَّها عَفنة و مريضة. وسعيا منه للعثور على منظور عقلاني معافى ، ينقد الكائن العربي من غطرسة الخرافات، نلفيه يناجي الشعر قائلا:” و أنت أيها الشعر، ألن توسوس للجنون كي يجدد اكتشاف العقل؟”[5].

لكن ما العقل بالنسبة للشاعر هنا؟ إنه لا يقصد به أبدا ، لا المعنى المألوف لدى عامة الناس و لا حتى المعنى المتداول لدى بعض الفلاسفة و الشعراء الذين لم يستطيعوا الإنفكاك من خيوط الميتافزيقا .آيتي في ذلك هي أن عملية التجديد المتواصلة لاكتشاف العقل ،عملية مستحيلة بنظر الشاعر، بل و تكاد تستعصي دون إطلاق العنان للجنون .فهو كما الشأن هنا بدل الكلام على شاكلة ديكارت بالقول “أنا أفكر” « je pense » يُصِرّ على التوكيد ، مثل نتشه على “أن ثمة شيئا ما يُفكِّر” ؛ ليُطِيح بالتالي بكلّ ادعاء يزعم استقلالية “الأنا” و تعاليها عن الوجود .ذلك أن خلف كل ما درجنا على اعتباره “وعيا” يتمتع بإرادة حرة ،نلفي “لا شعورا مورفولوجيا “،هُوّ مَن يتحكَّم عمليا ،في كل اختياراتنا و أذواقنا، ويُوجِّهنا في كلّ ما نَكرَهُه و ما نُفضِّله. ولئن كان هذا “اللاشعور” هو ما أطلق عليه أدونيس علنا اسم الجنون ، فالواضح أنه ما ينطبق أيضا على ما أسماه نتشه بإرادة القوة. لكن، لابأس أن نعرج هنا، نحو مسألة في غاية الأهمية ،للتوكيد على أن هذه الإرادة التي حاول الفيلسوف الألماني ، التطرق إليها لاسيما عندما تَقدَّم بنظريته في اللاشعور ، والتي عرضها بشكل مُلغِز مشمول بنوع من السخرية في “هكذا تكلم زرادوشت” ،قبْل أن ينتقل إلى التفصيل فيها بشكل أوضح مدققا معالمها بجلاء منذ عام 1885، في مؤلفه “ماوراء الخير والشر “،هي المفهوم المفتاح لقيام صرح فلسفي بأكمله ؛صرح ينطوي على نوع من الحكمة التراجيدية المخالفة كليا لنزعتَيْ التفاؤل و التشاؤم ،اللتان طبعتا التاريخ بِسِمة القيم الإرتكاسية المناهضة لقوى حياة الإثبات. ذلك ما نستشفه بجلاء ، بعودتنا على الأقل، إلى تصريح صاحب “العلم المرح” التالي حيث يقول: “إنه لمن حقي ،أن أعْتبِر نفسي بمثابة أوّل فيلسوف تراجيدي- أيْ المُعارِض كُلّيا للفيلسوف المُتشائم إن لم أقل نَقيضَه بالضبط. فقَبْل مجيئي ،لا أحد كان يَعْلَم بنظير هذا التَّحوِيل الذي يَرُدّ النزعة الدينوزوسية وَلَعا فلسفيا: لقد كانت الحكمة التراجيدية غائبة تماما.”[6] . بدهي إذن ،كما هو وارد في الشذرة السالفة الذكر ،أن نُقرّ للرجل بهذا السبق التاريخي ،في التأسيس لفلسفة التراجيديا التي مَكَّنَتْه ليس فحسب، من دحض فكرة الذات المُفكِّرة ،وإعادة الإعتبار للجسد من حيث هو “عقل كبير”Grande raison » « بعد أن ظل يُنظَر إليه في الميتافيزيقا الغربية ،كعقل صغير، بل مكنته أيضا من إحداث عملية قلْب عظيمة بموجبها حلَّ” الهُو المُبْدع” مَحلّ اللاشعور .وإذا كان مجمل الفكر الواعي بحسبه”يندرج ضمن الأنشطة الغريزية «les activités instinctives »، بما في ذلك الفكر الفلسفي ذاته”[7]؛ فخلف كل ادعاء منطقي ، تَقْبع بنظر صاحب المطرقة، سلسلة من “الإكراهات الفزيولوجية”des exigences physiologiques التي هي السند الأول و الأخير لما ندعوه خطأ بالإرادة. من ثمة نخلص معه إلى القول على أن الجسد ليس بالتالي إلا “بنية اجتماعية تتألف من أنفس عديدة”[8] .هكذا تغدو النفْس المُتعدِّدة المندورة للموت، خلافا للنفْس الأفلاطونية ، نَفْسا ممزوجة لزوما بالغرائز و العواطف، إلى حدّ يصعُب فيه الفصل بينها و ما دأبنا على دعوته بالجسد. استئناسا بهذا التصور النتشاوي ، نلْفي عند أدونيس نزوعا فكريا مماثلا، تكتنفه لكنة ساخرة ،ما فتئ الشاعر يؤكد من خلالها على أنه قيد البحث عن أرض جديدة، تحضُن جسده؛ أرض كما يقول لا تعرف اللغة التي تسمى السماء:

“قل لي إذن، ماذا أفعل ، يا جسدي؟

ربما، ربما

تلزمني أرض

لا تعرف اللغة التي تسمى السماء”[9]

لعل عزم الشاعر على الهجرة كما الشأن هنا، قرارٌ اضطراريّ ،جاء نتيجة إدراكه المُسبَق ،على أنّ القطيع ( أي رجال الفضيلة)، سيُسمِّمون حتى اللغة التي يَتكلَّمها . ولما كان الفنان على حد تعبير “آرتر رامبو” ،يمتاز بقدرته على التنبؤ بما قد يحدث قبل حدوثه خلافا للعامة الذين لا يفهمون ما سيقع إلا بعد وقوعه ،فصاحب “تنبأ أيها الأعمى ” هو من أحرز بشكل استباقي ، ما يحدق بلسانه ، من مخاطر ؛مما دفعه إلى الانخراط في حرب جمالية، عمادها التشبث في الشعر بكل ما يضفي قيمة على الحياة. فالشعر بالنسبة إليه ليس ملجأ أخيرا، لاستعادة الذات و تحصينها فحسب ،بل هو أيضا حرب ضروس ضد الغوغاء، نخوضها تبريرا لحيواتنا كظاهرة جمالية، بحثا عن أفق رحب للحب. أفق لا يتردد في استشرافه كما في هذه القصيدة متسائلا :

“لكن ،أين أمضي، و ماذا سأفعل

إن قلت: بلادي الشعر

و طريقي الحب؟

هكذا أسكن مترحلا

ناحتا جغرافيتي بإزميل التيه “[10]

وعلى ما يظهر ،فإن الحب كمسلك صعب المراس، و أفق انتظار يتطلب المكابدة ،هو ما لا يمكن للشاعر أن يكتشفه ،إلا إذا اقتفى أثر الترحال ،كأسلوب للعيش، لا يتحلى به إلا من اختار التيه على منوال “زارادوشت” نتشه ،بعد أن تبَيَّن له أنّ القيم البشرية التي ما انفك يدعو إليها النُّساكُ و الفقهاءُ و رجالُ الدين، الناسَ باعتبارها فضيلة، هي مجرد دعوة للخنوع و الخضوع ، إن لم نقل مجرد أخلاق للطاعة و الهيمنة. لعل الفضيلة هنا ،سموم أو “مورالين” بلغة “موليير”على الأصح ،لا تعمل إلا من أجل رد الكائنات مطواعة و متصاغرة ، بعد أن كانت حرة و مزهوة بذاتها. إنها طريقة قديمة للتدجين، بقدرما حوّلت الذئب كلبا، بقدرما يسَّرَت للإنسان نفسه باعتباره أرقى حيوان ، تطويع أخيه الإنسان . بدهي إذن ،أن تغدو الفضيلة، إن أخضعناها كما الشأن هنا، لنوع من التشريح خارج ثنائية الخير و الشر، هي ما يَشُلّ كل رغبة، و ما يُعرقِل فينا كل روح إبداعية، و يُجهِز على كل فرح. فالفضيلة فضلا عن كونها، لِجامًا لغريزة الحياة، انتصارٌ لغريزة الموت. إنها شرطة لقمع الأحاسيس الخلاّقة قبْل الزّج بالإنسان في مكان مُقفِر، انقلَبَت فيه الأشياء رأسا على عقب، ليضحى المرض صحة، و الكآبة فرحا، و الإنتحار ببطء حياة. انتحار مدعوم بطبيعة الحال بما نتشَرّبه يوميا من أوهام و ما نتنفَّسُه باستمرار من إيديولوجيا ،سواء عبر قنوات الإعلام أو مؤسسات التربية ،التي تروم بشتى أصنافها إنشاء الفرجة لا باعتبارها العنوان البارز للمجتمعات المعاصرة على حد تعبير “غي دوبور” فحسب ،بل باعتبارها أيضا فرجة استيلابية أكثر منها تحريرية .ذلك “أن عملية استيلاب المُشاهِد (التي هي نتاج نشاطه اللاشعوري ) من لدن الموضوع الذي يُشاهِده ،عملية تتم بالشكل الذي يجعل منسوب المُشاهَدة لديه ،يؤدي حتما كلما ازداد ، إلى نقصان تعاطيه مع الحياة؛ فهو بقدرما يَعثُر على ذاته ،في سلسلة من صور الحرمان السائدة ،بقدرما يَقِلُّ فهمه، سواء لوجوده الخاص أو لرغبته الخاصة”[11].لعل خطورة هذا النموذج من المجتمعات ،إنْ كانت تتجلى في شيء ما، فإنما تتجلى بالأساس في خَلْقها لعالَم السِّلعة le monde de la marchandise الذي ما أنْ يبسط هَيْمنتَه على كل مظاهر العيش، حتى ينشئ طبقة من البروليتاريا التي تتألف من أشخاص، لا أحد منهم بتعبير “دوبور”، يمتلك القدرة على توجيه حياته ،بالرغم من أنه واع تمام الوعي بذلك. وعلى ما يبدو فإن الشخص هاهنا سجين ، الديانة الرأسمالية التي امتزج فيها اللاهوتي بالإيديولوجي- السياسي على نحو لا يقبل الإنفصال. مما جعل الحقيقة فينا كما جاء على لسان أدونيس ، تترسخ وفق :”ما تشاء الخرافة ، لا وفق ما تشاء العقول”[12].تبعا لذلك إذن ،أصبحنا نعيش عقلانية معطوبة ، لم يستطع العالم العربي ،في ظل سيادتها ، وعلى الرغم مما جرى من أحداث عصفت بأنظمة، لتحل محلها أخرى، أنْ يُحقق أهداف ثورة تَلِيق به . مما حدا بأدونيس إلى أن يُبْدي نوعا من التحفظ وهو محق في ذلك، مما سمي بالربيع العربي، داركا بحسه الإبداعي ،على أن الدولة لا يلزم أن تكون دينية مادام أن تبَنِّيها لدين مُعيَّن هو ما سيُوقعها لا محالة في فخ العنف و اللاديمقراطية إن لم نقل العنصرية و اللامساواة . ولئن كان أدونيس واضحا في تصوراته و مواقفه خلافا لبعض المثقفين العرب، الذين لم يستطيعوا حتى أن يدلوا بدلوهم فيما جرى من وقائع و أحداث ،فلأنه يرى ،بكل نزاهة فكرية ،على أنه لا فائدة ترجى من وراء تغيير الأنظمة ، دون تغيير عقول الناس .من ثمة الحاجة الماسة للفكر و الشعر إن لم أقل و كل الفنون التي يلزم أن نحياها كتجربة خارج منطق الحساب و العدّ ،بحيث أن ذلك وحده هو السبيل للتأسيس لقيم المواطنة و الإختلاف، كما الديمقراطية و الفردانية. و ردا عمن يتساءل عن السر الذي أودى بالشاعر ،كما الشأن هنا، إلى بلورة تصور للثورة ، مخالف تماما لثورة الجياع ، نقول على أن الثورة بنظره تجربة فنية بالأساس، تستدعي نفسا طويلا لا يستقيم معه الوقت معيارا للقياس؛ حيث يلزم المرء ،الساعي إلى تطوير ذاته، أن ينضج على مهل تماما مثلما تنضج الأشجار، التي تنمو دون أن تستعجل النُّسغ أو تكترث بتعاقب الفصول ؛ذلك أنه بمقدور الأشجار على حد توصيف “ريلكه” أن تواجه بكل ما أوتيت من إصرار و اطمئنان، زوابع فصل الربيع غير آبهة ، بقدوم الصيف بعدها من عدمه .الظاهر أن فضيلة اللامبالاة هاته ،التي تتحلى بها الطبيعة ،تكاد لا تخلو في شيء ،من نزوع حيوي قمين بأن يُلقِّنَنا نحن معشر البشر معنى القبول بالآخر و الإنفتاح عليه .ولئن كان الإنفتاح ، قابلا للتحقق في الحالة الأولى ، فذلك يرجع أول ما يرجع، إلى كون الطبيعة خلافا للإنسان لا دِين لها و لا انتماءا عرقيا . من ثمة فمثلما يصح القول على أن الإنفتاح على الآخر، والقبول به، لا يكون في خضم القناعات الدينية، و لا يتحقق في ظل سيادة الأمة و القبيلة و العشيرة، يصح القول أيضا مع أدونيس ،على أن الثورة فضلا عن كونها تغييرا للذهنيات و العقول قبل تغيير الكراسي و الأشخاص، هي كذلك ،إحداث للقطيعة الجدرية سواء مع المؤسسات الثقافية الموروثة أو التربوية التقليدية .إلى هذا الحد، يتبدى ، أن صاحب “الثابت و المتحول” لم يمْض محاربا التقاليد، كشاعر، إلا بعدما أدرك جليا، خطورة الأرضية التي يتحرك عليها و يناضل فكريا من أجل خلخلتها. وهو لعمري بهذا الشكل ،يبدو لي أقرب ما يكون من “لوقراتوس” صاحب تحفة “في أصل الأشياء” أكثر منه ،من غيره من الشعراء؟. فالرجل ظل طيلة مشواره ،يُتقن فن الإستعارة المفكِّكة للترهات ،موقنا على ، أن ” الخيول التي أسرجتها الخرافات تقتل فرسانها “[13]، تماما على نحو لوقراتوس الذي راح بدوره ، يفسر أنه لا حياة بعد الممات و بأنه لا وجود للـ”l’achéron”[14]، مثلما لا وجود لـ”centaures ” [15] .و إذا كان الثاني لا يَكلّ من توظيف خطابات الكلبيين حتى ولو كان لا ينتمي إليهم على حد تقدير “Pierre Vesperini” ، فأدونيس يكاد بدوره يندرج في هذا النطاق، بنظري و لا يفتأ يتحلى بنفحة كلبية موازية un certain paracynisme .بحيث أنه دائما ما يضع الأصبع على الداء العضال الذي ينخر جسم المجتمعات العربية، غير مبال بالعواقب ، مؤكدا على أنه لا محيد لشعوبها إن أرادت أن تتحرر، من تمزيق جبة اللاهوت السياسي، و إعلان الفصل بين الدولة و الدين؛ هذا مع حرصها عند كتابة ديباجة الدستور ،على عدم التنصيص على الإسلام كدين رسمي للدولة. و تجدر بنا الإشارة هنا ،إلى أن وضوح الرجل و صراحته في كل ما تناوله من القضايا ،التي أبدى فيها مواقفه دون مواربة ،معلنا عن سلسلة من الحقائق المجلجلة التي يصعب سماعها، هو ما جعل العامة تنقلب ضده، لاسيما عندما قال بأنه لا يستقيم أن نثق في مظاهرات تخرج من الجامع. و إذا كان الهاجس الذي ارتاب منه الشاعر هنا ،هو بعبع الدين و الحركات المتطرفة، فالواقع المر بكل ما ترتب عنه من مجريات عشناها عن كثب و مانزال، سرعان ما أثبت بالفعل على أن الثورات العربية لم تستطع أن تنفك قط ،عن النعرة الدينية ؛بل هي ،أكثر من ذلك ، حركات تنتعش باللاهوت و تتنفس على أنقاضه ، معلنة أن لا ثورة ممكنة خارج نطاق الثورة الدينية. مما أفضى بها أخيرا إلى الفشل الذريع و الإرتداد، للأسف نحو التسلط و المزيد من الديكتاتورية. على هذا الأساس ،نلاحظ أن أدونيس ،ما أن استشعر هذا الخطر الذي هدّد و مازال يُهدّد وجود كل إنسان حر، حتى عاد إلى أحضان موطنه الشعري، أو منفاه الأخير بالأحرى ، داركا أن المبدع الحقيقي هو من ينخرط في مشروعه بكل ما أوتي من جرأة، على اعتبار أن الجرأة كما أكد كانط هي مفتاح التنوير. فالتنوير بقدرما هو انفلات من كل وصاية، بقدرما هو انخراط شجاع في تمزيق جبة الصمت؛ انخراط بموجبه تضحى الحقيقة المُزعِجة أفضل بكثير من وَهْم مُطَمْئِن، وذلك على الرغم مما سيجلبه لصاحبه من كيد و حقد كل أولئك الذين يرتاحون بين أحضان الخرافات و حكايات الجدات. في هذا السياق نلفي عند أدونيس كما الشأن في القصيدة الموالية ،نوعا من الإستماثة التي لم تسمح له فحسب ، بانتقاد التاريخ ، داعيا في صمت إلى إعادة النظر فيه إن لم نقل كتابة تاريخ مضاد بديل ،بل مكنته أيضا من التشبث بحقه في السؤال، بحثا عن المعنى و تأسيسا لمنظورية خاصة .على هذا المنوال يعِنُّ له أن يوجه دعوته الصريحة لكل شاعر حقيقي قائلا :” أصعد ،أيها الشاعر ،إلى أبراج الأسئلة ،

اقرأ هواء الريحان،

و درِّب شفتيك على خمرة المعنى”[16]

و كأني به ،بدعوته هاته ،يكاد يعيد النظر كليا ،في مهمة الشعر ،التي تقتضي بحسبه قبل و بعد كل شيء ،تفكيك البديهيات كما أسلفنا، إنقاذا بطبيعة الحال للحقيقة من هيمنة المُزوِّرِين و المدلسين إذ :

” ما أسهل أن توضع قبعة نبي

على رأس أفّاك ،

ما أسهل أن توضع قبعة أفاك

على رأس التاريخ “[17]

و بهذه القصيدة المدوية ،و المبرومة بشكل مكثف ، يكاد أن يختزل تاريخا بأكمله ،نختتم هذا المقال، ممتنين لما لهذا الرجل الحر من كل إكراه ثقافي، من فضل كبير علينا ؛حيث أنه ما فتئ على منوال الكبار ،يساهم في إنقاذ الشعر العربي من الفصام الإثنيني الذي حال ومازال يحول دون أن يغدو تجربة شعرية للعالم ،إن لم أقل مرآة أنطولوجية لفهمه ؛نافخا فيه روحا جديدة ،اختلط فيها السؤال بالمعنى كما رأينا. لكنه ما كان ليصل إلى ذلك كله، لو لم يعش بالفعل حياة شعرية ،بموجبها راح يفضل الحياة عن كل شيء ،موظفا الزمان توظيفا متعويا .يكفينا هنا استحضار بعض طقوسه التي أفادني بها أصدقائي[18] الذين جالسوه، لأقول بأن له علاقة خاصة بالنبيذ تماما مثلما كانت لـ”باشلار” علاقة وطيدة بالنار. و إذا كان الثاني يُقِرّ بأن تأمله للنار هو ما أفضى به إلى منابع الفكر الفلسفي ،فقد أجازف بالقول على أن الأول يُقرّ بأن النبيذ هو مبعث الحبور في النفس الذي لا ينفك يغوص بالذات في عوالم الشعر اللامتناهية .لعل ما يعزز أوجه الشبه التي جمعت صاحب شعرية النار، بصاحب تنبأ أيها الأعمى، إنما هو كون الأول ،علاوة عما سلف ،هو من يفضل أن يتغيب عن درس من دروس الفلسفة، عوض أن يتغيب لحظة إيقاد نار الصباح، بينما الثاني و العهدة دائما ،على أصدقائي الذين عاشروه، هو من يفضل احتساء قنينة “جروان” عن مواكبة أمسية شعرية تبعث في نفوس الحاضرين نوعا من الشعور بالتقزز و الضجر. كأني بهما معا ،والحالة هاته ،يرددان بلسان واحد و على نحو “مونتاني” ،على أن الكتاب بالرغم مما قد يحظى به من أهمية ،فهو يجيء دوما ثانيا بَعد الحياة ولا يمكنه أن يحظى بالأولوية في حضورها.”le livre oui, mais la vie d’abords “.

[1] Pierre Vesperini, droiture et mélancolie : sur les écrits de Marc Aurèle, P.75,Cité par Michel Onfray , in Sagesse, Michel Onfray et Albin Michel /Flammarion,2019,P.494.

[2] أدونيس ،الثابت و المتحول ،بحث في الإتباع و الإبداع عند العرب، ،الجزء الرابع ،”صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعبي ” دارالساقي،2001.

[3] Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète ,trad. nouvelle, préfaces et notes de Claude Mouchard et Hans Hartje , Librairie Générale Française,1989,P.62.

[4] أدونيس ،تاريخ يتمزق في جسد امرأة، الطبعة الأولى،2007،دار الساقي،ص.62.

[5] أدونيس ، تنبأ أيها الأعمى، الطبعة الأولى ،2003،دار الساقي،ص.23.

[6] Nietzsche, Ecce homo, « Idées » Gallimard,PP.79-80.

[7] Nietzsche, Par-Delà Bien et Mal ,Trad .Patrick Wotling,2000,éd.Flammarion,le Monde de la Philosophie ,Première Section, Des Préjugés des philosophes,§.3,P.460.

[8] Idem.§.19,P.482.

[9] أدونيس، تنبأ أيها الأعمى، مرجع مذكور،ص.20.

[10] أدونيس، تنبأ أيها الأعمى، مرجع مذكور،ص.26.

[11] Guy Debord , La société du Spectacle,éd.Gallimard,Paris,1992,P.31

[12] أدونيس ، تنبأ أيها الأعمى، مرجع مذكور،ص.40.

[13] أدونيس، تنبأ أيها الأعمى، مرجع مذكور،ص.213.

[14] نهر الأنهار التحت-أرضية، في الأسطورة اليونانية، لابد للموتى أن يعبروه بمساعدة “شارون” charon الذي يستعين بمركبه ،لنقلهم نحو الجحيم.

[15] كائن خرافي نصفه رجل و نصفه فرس كان يعيش بحسب الأسطورة في تساليا.

[16] أدونيس ، تنبأ أيها الأعمى، مرجع مذكور،ص.29.

[17] نفسه، ص.11.

[18] المقصود هنا صديقي عبد العزيز بومسهولي و عبد الصمد الكباص .