رولف بوتنس

في ربيع سنتي الأخيرة في المدرسة الابتدائية، أعلن أستاذي، السيد تشيثام، أن صفنا سيصنع كبسولة زمنية. كانت مهمتنا جمع آثار تُمثل حياتنا في الثانية عشرة من عمرنا، ووضعها في أنبوب بلاستيكي بني، ودفنها في الأرض، واستخراجها بعد ست سنوات، عندما كنا طلابًا في المرحلة الثانوية. كان هدفنا توثيق الواقع، كما عرفناه عام ١٩٨٣، لنقول شيئًا مثيرًا للاهتمام لأنفسنا في المستقبل.

كانت إحدى أكثر مهام كبسولة الزمن إشكالية للسيد تشيثام هي التفكير في المستقبل والكتابة عن شكل الحياة في عام ١٩٨٩. بالنسبة لي، لم تبدُ الحياة في عام ١٩٨٩ مثيرة للاهتمام على الإطلاق، لأنها لم تكن تعد إلا بتنويعة على ما كنت أفعله بالفعل: الالتحاق بمدرسة عامة في ويتشيتا، كانساس. وبسبب ارتباكي من نقص الإمكانيات المقنعة، ضغطت أنا وصديقي إريك على المعلم للسماح لنا بتخيل الحياة في حقبة أبعد وأكثر إثارة. باستخدام أحدث تقنيات الوسائط التي عرفناها – مسجل الصوت – كنا نهدف إلى تصوير رؤيتنا للمستقبل في شكل دراما إذاعية: سيقدم إريك التعليق الصوتي، وسأرتجل مقطوعة موسيقية للبيانو؛ وسنتعاون معًا في كتابة السيناريو. في النهاية، اقتنع السيد تشيثام، وعندما دخلت كبسولة الزمن الخاصة بفصلنا الأرض، تضمنت تسجيلًا مدته ثلاث دقائق لعملنا الرائع، والذي أطلقنا عليه اسم “١٩٩٩: مغامرة فضائية”.

بعد ست سنوات، عاد عدد من زملائي إلى مدرستنا الابتدائية القديمة، حيث استخرجنا آثارنا التي تعود لعام ١٩٨٣ وأحضرناها إلى أحد الفصول الدراسية لفحصها. كان للوقت والرطوبة أثرٌ بالغ على بعض الأشياء، لكننا استمتعنا بتصفح الصور القديمة ومقالات الصحف والواجبات المنزلية، مندهشين من مدى تغيرنا خلال ست سنوات. وكما اتضح، كان أحد أقل الأشياء إثارةً للانتباه في كبسولة الزمن شريط كاسيت “١٩٩٩: مغامرة فضائية”. بينما حملت الأشياء الأخرى (الرسومات والمقالات وأغلفة العلكة القديمة) صلة واضحة بحياتنا في الثانية عشرة من عمرنا، أثبتت دراما الراديو الزائفة عن عجائب عام ١٩٩٩ أنها قصة مملوءة بالتشويش وغير مفهومة عن سفن فضائية غريبة ومعارك ليزر. استمعنا أنا وإريك إليها مرة واحدة، ضاحكين من الحرج، قبل أن ننتقل إلى آثار كبسولة الزمن الأخرى الأكثر صلة.

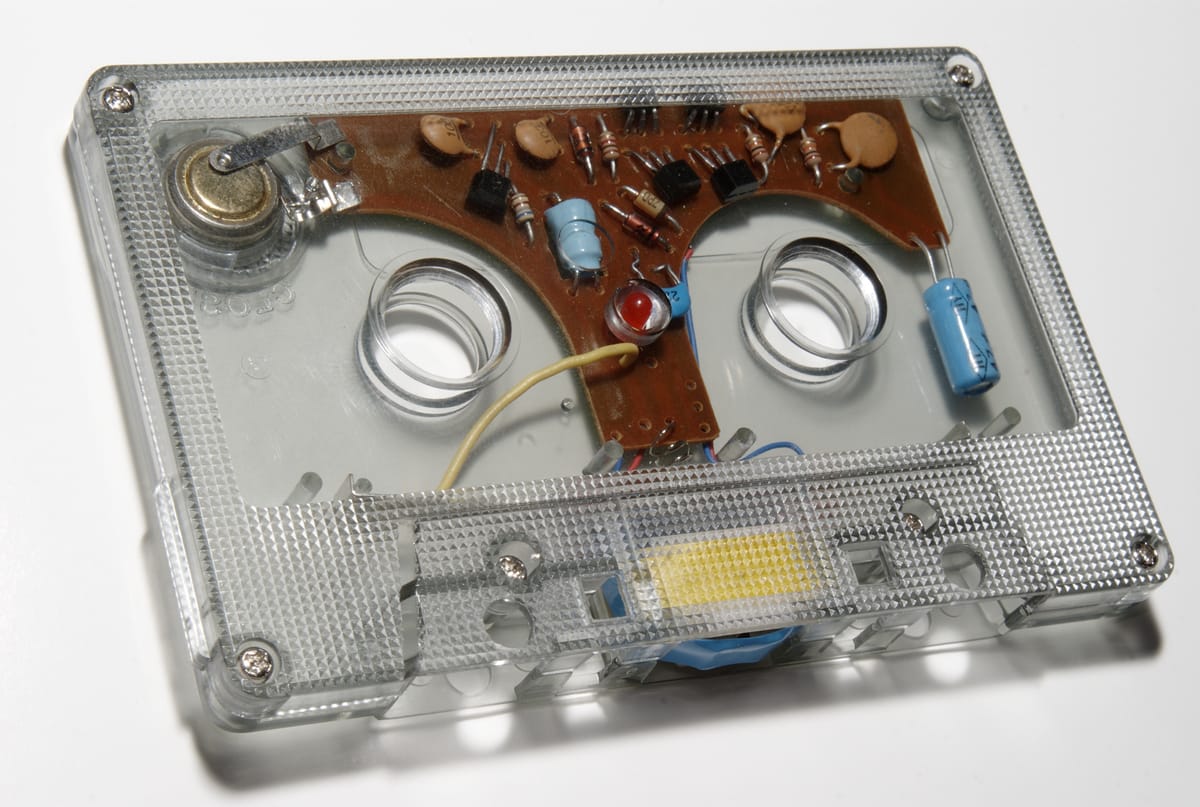

ومع مرور عام 1999، بدأ شريط الصوت – بنظامه المعقد من التروس والأحزمة والشريط المغطى بأكسيد الحديد – يبدو غريبًا وخياليًا.

لم أستطع تحمّل رمي الشريط، فأخذته إلى المنزل وخبأته في صندوق كرتوني مع أغراض أخرى من شبابي. لسنوات، كنت أراه أحيانًا أثناء البحث عن تذكارات أو رسومات أو بطاقات كرة قدم من العصر الابتدائي. مع مرور الوقت، أصبح الشريط القديم مفتونًا بما يمثله كقطعة أثرية مادية من عصر آخر، أكثر من مضمونه. ومع انقضاء عام ١٩٩٩، واعتماد تكنولوجيا الإعلام الشائعة بشكل أكبر على التكنولوجيا الرقمية، بدأت آلية عمل الكاسيت الصوتي – نظامه الصغير المعقد من التروس والأحزمة والشريط المغطى بأكسيد الحديد – تبدو غريبة وخيالية، كما لو كان اختراعًا افتراضيًا من عصر البخار، وليس تقنية شائعة في ثمانينيات القرن الماضي.

في وقت سابق من هذا العام، حوّلتُ جميع شرائطي الصوتية والمرئية القديمة إلى صيغة رقمية أملاً في حفظها للأجيال القادمة. وبينما كنتُ أستمع إلى “1999: مغامرة فضائية” لأول مرة منذ عام 1989، أدركتُ أنها مشوهة للغاية بسبب بقائها تحت الأرض لمدة ست سنوات (و24 عامًا في التخزين) لدرجة أنه من المستحيل إدراكها كملف رقمي إلا إذا كانت مصحوبة بصور. ولأن أبناء إخوتي بارعون في الرسم – ولأنهم في نفس عمري تقريبًا عندما سجلتُ الدراما الإذاعية – فقد استعنتُ بهم لمساعدتي في المهمة. بمجرد أن فككنا حبكة القصة (رجال من سفينة فضائية تُدعى ” سوبر برايز” يتحطمون على كوكب يُدعى “ديجوبا” ويدخلون في معركة ليزر مع كائنات فضائية تُعرف باسم “وورونز”)، انشغل أبناء إخوتي بالرسم.

كلما رسم أبناء أخي أكثر، زاد شغفي بالطريقة التي تحولت بها الإمكانيات الإبداعية لمرحلة ما قبل المراهقة في 30 عامًا. في عام 1983، عندما سجلت أنا وإريك “1999: مغامرة فضائية”، بدا شريط الكاسيت الذي صنعناه بأنفسنا وكأنه مسعى تكنولوجي متطور، لكن إبداعنا الفعلي – دراما إذاعية وهمية، مسجلة في الوقت الفعلي، مع مؤثرات صوتية مدفوعة بالبيانو – كان عودة إلى أيام ما قبل التلفزيون في الثلاثينيات والأربعينيات. وبالمقارنة، كانت رسومات أبناء أخي تقريبًا ما كانوا يشاهدونه عبر الإنترنت وعلى التلفزيون في عام 2013. وباستخدام تطبيقات الرسم والرسوم المتحركة على جهاز iPad الخاص بهم، قاموا بتحويل دراما الخيال العلمي شبه المتماسكة لعام 1983 إلى رسم كاريكاتوري غريب وجذاب. ما كان سيتطلب استوديو رسوم متحركة مجهزًا بشكل احترافي في عام 1983 تم إنجازه من قبل طفلين من مزرعة في شمال وسط كانساس في أسبوع من وقت الفراغ.

“لم تتحرك القوى الإبداعية للبشرية بهذه السرعة كما حدث في حياتنا نحن الذين نعيش الآن على الأرض”

عندما عبّرتُ عن دهشتي، هزّ أبناء أخي أكتافهم. بالنسبة لهم، كانت الأشياء التي يمكنهم القيام بها باستخدام جهاز الآيباد الخاص بهم – مشاهدة الأفلام، وتصوير الفيديوهات، ومزج الموسيقى، وتشغيل الرسوم المتحركة، والتواصل عبر سكايب مع أبناء عمومتهم في هونغ كونغ – تبدو لهم طبيعية.

منذ ما يزيد قليلاً عن 100 عام، في ربيع عام 1913، كتب صحفي يبلغ من العمر 42 عامًا يُدعى فرانك باركر ستوكبريدج مقالًا في مجلة Popular Mechanics معربًا عن دهشته من مدى تحول التقنيات منذ ولادته. وقال بانفعال: “لم تتحرك القوى الإبداعية للبشرية بهذه السرعة كما حدث في حياتنا نحن الذين نعيش الآن على الأرض” . “لم يسبق من قبل أن كان هناك الكثير من الناس في العالم حريصين على معرفة ما يفعله العالم وكيف يفعله”. وبتوضيح الأجهزة التي “ظهرت في حياة الرجال الذين ما زالوا صغارًا” – المصابيح الكهربائية والأفلام السينمائية والسيارات والطائرات والدراجات والهواتف والفونوغراف والآلات الكاتبة وأقلام الحبر والساعات المنبهة – لاحظ ستوكبريدج كيف امتلك الشباب في عصره “تصورات جديدة لمصير البشرية وإلهامًا جديدًا للأفكار العظيمة ومفهومًا جديدًا لهذا العالم الكبير الذي نعيش فيه”.

عندما اكتشفتُ مقال ستوكبريدج لأول مرة في أرشيف مجلة Popular Mechanics الإلكتروني العام الماضي، وجدتُ لغته قريبة من المعنى. لو استغنيتُ عن التفاصيل التقنية، لحصلتُ على مقالة تنطبق على واقعنا الحالي تقريبًا. ولأن الذكرى المئوية لعام ١٩١٣ لم تبقَّ إلا عام واحد (ولأن أيَّ معلومة تاريخية عابرة تُصبح جديرة بالذكر تلقائيًا بمجرد بلوغها رقمًا قياسيًا)، حفظتُ المقال، مُعتقدًا أنه قد يُصبح في النهاية مادةً لمقالٍ خاصٍّ بي.

بحلول ربيع عام ٢٠١٣، غيّرت تجربتي مع أبناء أخي وشريط الكاسيت الكبسولة الزمنية، طريقةَ تأثير مقال ستوكبريدج. فبينما كنتُ في البداية معجبًا بسرده المتفائل للاختراعات الحديثة، بدأتُ الآن ألاحظ الطرق التي حاول بها وضع كل شيء في نصابه الصحيح. في إحدى فقرات المقال، ذكر ذكريات طفولته عن عمته المسنة التي سارت، قبل جيلين، مسافة ثلاثة أميال لاستعارة النار من جارتها، لأن أعواد الثقاب لم تكن قد اختُرعت بعد. كتب ستوكبريدج: “لقد كانت صدمة حقيقية لي. على حد علمي، لطالما وُجدت أعواد الثقاب. لا أستطيع تخيّل عالم بدون أعواد ثقاب، تمامًا كما لا يستطيع شاب اليوم تخيّل عالم بدون هواتف أو مصابيح كهربائية أو سيارات. نادرًا ما يدرك الشباب أن الأماكن العامة اليوم كانت عجائب الأمس”.

عند ذكره لعقلية الشباب، كان ستوكبريدج يُفكّر جدّاً في الحنين إلى الماضي الذي ينشأ عند بلوغ منتصف العمر. فعندما نسعى، كما لو كنا في كبسولة زمنية، إلى إضفاء صلة على آثار الماضي القريب، غالباً ما ينتهي بنا الأمر إلى تفسير الماضي والحاضر بطريقة تُبرز مدى صعوبة فهم أيٍّ منهما حقّاً.

في كتاب ” كبسولات الزمن: تاريخ ثقافي” الصادر عام ٢٠٠٢ ، يُشير الباحث ويليام إي. جارفيس إلى أن الاهتمام الشعبي الأمريكي بصناعة كبسولات الزمن بلغ ذروته في منتصف القرن العشرين ، ثم بدأ يتراجع بحلول ثمانينيات القرن العشرين. ويضيف جارفيس أن العناصر العشوائية الموجودة في معظم كبسولات الزمن نادرًا ما تُقدم معلومات تاريخية، لا تُمثلها بشكل أفضل القطع الأثرية التي جُمعت وأرشفت بشكل مستمر. وبحلول أوائل القرن الحادي والعشرين، أصبحت عبارة “كبسولة الزمن” تُمثل فعليًا ظاهرة افتراضية، حسب الطلب: ليست شيئًا ماديًا يُستخرج، بل فحصًا مجازيًا للأشياء الشخصية والثقافية الخاصة بزمان ومكان محددين.

كان هذا المفهوم هو المبدأ المنظم وراء أحد المعارض الفنية الأكثر إثارة للاهتمام لهذا العام، وهو معرض ” نيويورك 1993 ” في المتحف الجديد، والذي تم الإعلان عنه على أنه “كبسولة زمنية، تجربة في الذاكرة الجماعية تحاول التقاط لحظة محددة عند تقاطع الفن والثقافة الشعبية والسياسة”. يعرض المعرض أعمالاً فنية شهيرة وغامضة على حد سواء تم صنعها أو عرضها في مدينة نيويورك عام 1993، وكان الهدف من المعرض إعطاء المشاهد إحساسًا بما كان عليه الحال عند مواجهة المشهد الفني للمدينة قبل 20 عامًا. تم تصور المعرض جزئيًا لتتبع تطور تفاعل الفن مع القضايا الاجتماعية مثل حقوق المثليين والرعاية الصحية والسيطرة على الأسلحة، ولكن بعد عقدين من الزمن، أثبت شكل منشآته المختلفة أنه مفيد مثل محتواها.

يبدو أن نشر الأفكار الشخصية الأكثر تفاهةً بهذه الطريقة كان يعتبر فنًا مفاهيميًا قبل عشرين عامًا.

في الواقع، وسط الأعمال التركيبية الأكثر شهرة (مثل “رومانسية عائلية” المُخيفة لتشارلز راي و”لعق ورغوة” الخيالية لجانين أنتوني)، وجدتُ نفسي منجذبًا لأعمال فنية بدت وكأنها تُجسّد رؤيةً مستقبليةً رثة، بدائية، وتكنولوجية. على سبيل المثال، كانت “[هكذا]” لشون لاندرز عبارة عن يوميات غير مُحررة، مُتدفقة، لأفكار الفنان وخيالاته “بكل تفاصيلها البشعة”، مُدونة على 454 ورقة صفراء. يبدو أن نشر أكثر الأفكار الشخصية بساطةً بهذه الطريقة كان يُصنف ضمن الفن المفاهيمي قبل 20 عامًا؛ أما عند مشاهدتها عام 2013، فقد بدت مألوفة كأي مجموعة باروكية من خواطر المدونات. وعلى نحو مماثل، بدت أغنية “هيذرز” لكارين كيليمنيك (التي تعرض بشكل مهووس مشاهد الكاتبة المفضلة من فيلم واينونا رايدر الذي يحمل نفس الاسم عام 1988 وتوقفها مؤقتًا) وكأنها نذير شؤم لكيفية تجربتنا للأفلام في عصر الفيديو المتدفق، كما بدت أغنية “قضيبي” للوتز باشر (التي تعرض مقطعًا من ويليام كينيدي سميث يتحدث عن العضو الذي يحمل نفس الاسم في محاكمة اغتصابه عام 1991) مثل أي عدد من عمليات إعادة التوزيع الساخرة على يوتيوب لتقارير الأحداث الجارية.

عند مدخل المعرض في الطابق الخامس، ركّب أمناء المتحف الجديد ١٢ جهاز تلفزيون – جهاز لكل شهر من أشهر السنة – لإنشاء خط زمني فيديو يمزج بين نصوص الشاشة ولقطات أرشيفية لسرد الأحداث العالمية من كل يوم من عام ١٩٩٣. مثّلت أحداثًا رئيسية مثل تفجير مركز التجارة العالمي واتفاقيات أوسلو للسلام، لكن الإشارات التاريخية الأكثر طرافة، ذات الطابع الثقافي الشعبي، لفتت انتباهي بشدة. على سبيل المثال، عندما لمّحت إحدى شاشات التلفزيون بإيجاز إلى أول ظهور لألبوم ” إن أوتيرو” لفرقة نيرفانا ، تذكرت ترقبي لإصداره في ذلك العام، لكنني تذكرت أيضًا شعوري المتقلب بالندم لعدم اكتشافي نيرفانا في وقت سابق. كنت طالباً جامعياً في ولاية أوريغون في ذلك الوقت مهووساً بالموسيقى، وبقدر ما كنت أحب الذهاب إلى عروض فرق بورتلاند مثل “بوند” و”كراكرباش” و”درانك آت آبي”، إلا أنني شعرت وكأنني فقدت إحساساً أكثر جوهرية بروح العصر التي كانت موجودة في سياتل، على سبيل المثال، في عام 1988.

بتبنيي هذا الموقف، بالطبع، لم أكن على دراية كاملة بما كان يحدث في بورتلاند عام ١٩٩٣. من بين العديد من الموسيقيين المحليين الذين تحدثت معهم بعد العروض في متجر بشارع بيرنسايد يُدعى “إكس راي كافيه”، كان أحدهم مغنٍّ وعازف جيتار نحيف، متعب العينين، يعزف في فرقة تُدعى “هيتمايزر”. وبحلول الوقت الذي طعن فيه هذا الموسيقي الشاب ذو الصوت الهادئ صدره بسكين لحم في لوس أنجلوس بعد ١٠ سنوات، كان قد أصبح واحدًا من أشهر مؤلفي الأغاني والمغنين في جيله وأكثرهم احترامًا. في الوقت الحاضر، عندما أتحدث عن تجربتي مع روح العصر في شمال غرب المحيط الهادئ، لا أتحدث عن ندمي على تفويت صعود فرقة نيرفانا؛ بدلاً من ذلك، أتذكر لحظة لم يكن لدي أي طريقة لفهمها في ذلك الوقت: أتذكر أنني قابلت إليوت سميث قبل أن يصبح مشهورًا.

إذا كان لدى كبسولات الزمن شيئًا تعلمناه، فقد يأتي ذلك من خلال الطريقة التي تُظهر لنا بها مدى سوء فهمنا للحاضر. وهذه، بمعنى ما، مشكلة أنثروبولوجية. وكما اعترف عالم الأعراق كلود ليفي شتراوس عندما زار الثقافات القبلية في البرازيل قبل 75 عامًا، فإن أي محاولة لتوثيق لحظة ما لا تنفصل أبدًا عن الافتراضات والتوقعات السائدة التي تحيط بتلك اللحظة. وكتب في كتابه Tristes Tropiques : “بينما أشتكي من أنني لا أستطيع أن أرى سوى ظل الماضي، فقد أكون غير حساس للواقع وهو يتشكل في هذه اللحظة بالذات”. “بعد بضع مئات من السنين، في هذا المكان نفسه، سيحزن مسافر آخر، يائس مثلي، على اختفاء ما كان بإمكاني رؤيته، لكنني فشلت في رؤيته”.

عندما كان فرانك باركر ستوكبريدج يحتفل في عام 1913 بالطرق التي تخلق بها التكنولوجيا “تصورات جديدة لمصير البشرية”، لم يكن لديه أي وسيلة لمعرفة أن مصير البشرية كان على بعد أشهر فقط من بداية أفظع حرب في العصر الحديث. من وجهة نظر السرد لعام 2013، يمكن للمرء أن يتخيل تفاؤله الذي أيده مجلة Popular Mechanics ينزلق إلى اليأس حيث لعبت التقنيات العسكرية الجديدة دورًا كبيرًا في قتل وتشويه 37 مليون مقاتل ومدني في الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك، فإن افتراض ذلك سيكون سوء فهم لقناعة ستوكبريدج بأن التكنولوجيا كانت قوة تخلق الفرص وتحل المشكلات. في عام 1920، بعد عام واحد فقط من معاهدة فرساي، أصدر ستوكبريدج كتابًا متفائلًا بعنوان ” الإبداع اليانكي في الحرب” ، والذي حدد “الأمثلة المذهلة والملهمة للإنجازات التقنية لأمريكا التي ذهبت إلى حد بعيد نحو الفوز في الحرب العظمى”، بما في ذلك جهاز جديد “رائع” مصمم لإسقاط الغاز السام من الجو.

وكما أشار أبناء أخي سريعًا، فإن النقاط الرئيسية في القصة قد سُرقت بالكامل من حرب النجوم الأصلية .

أما بالنسبة للشخص الذي كنت عليه عندما دفنت “1999: مغامرة فضائية” في تربة كانساس عام 1983، فقد زودني أبناء أخي ببعض الأفكار عندما بدأوا مهمة صنع رسوم متحركة بالفيديو للتسجيل الشريطي القديم. لقد أدركوا أن سفينة الفضاء Superprize كانت تلميحًا مرحًا إلى سفينة الفضاء Enterprise من شهرة Star Trek ، وكان كوكب “Degoba” تقليدًا واضحًا لـ Dagobah، الكوكب المستنقعي الذي يعيش فيه يودا في فيلمي The Empire Strikes Back و Return of the Jedi . (ولحسن حظي، تمكنت من معرفة أن “1999: مغامرة فضائية” قد تم اقتباسها من فيلم 2001: A Space Odyssey .) لقد أدرجنا أنا وإريك بعضًا من زخارفنا السردية الجريئة (مثل قائد سفينة فضائية يستمتع بقراءة القصص المصورة)، ولكن في الغالب كانت قصتنا مقتبسة من امتيازات الخيال العلمي المعروفة. وكما أشار أبناء أخي سريعًا، فإن النقاط الرئيسية في القصة – معركة الليزر بين المركبات الفضائية، وتحطم المركبات الفضائية على كوكب صحراوي، وسرقة خطط المعركة السرية – قد سُرقت بالكامل من حرب النجوم الأصلية .

من المثير للاهتمام أن الجزء الأول من ثلاثية حرب النجوم الأصلية عُرض لأول مرة عام ١٩٧٧، عندما كنا أنا وإريك في روضة الأطفال. وبحلول الوقت الذي بدأنا فيه تأليف أوبرا الفضاء في الصف السادس، كان عرض فيلم “عودة الجيداي” الأول على بُعد أقل من شهر. وسط موجة الترويج والتسويق المسبق للفيلم، كنا أنا وإريك نشعر بلا شك بشوقٍ عاطفي لفيلمٍ أسر خيالنا منذ زمن، ممزوجًا بترقبٍ لخاتمته الملحمية. أثناء تأليفنا لدراما إذاعية خيالية عن المستقبل، ربما كنا أقل اهتمامًا بعام ١٩٩٩ مما كنا عليه باليوم، بعد بضعة أسابيع، الذي سيُعرض فيه فيلم ” عودة الجيداي” . على الرغم من كل إخفاقاته كرؤية لمستقبل عصر الفضاء، فإن فيلم “1999: مغامرة فضائية” نجح عن غير قصد في التقاط لمحة من المزيج المتزامن من الحنين والتوقعات التي ميزت اللحظة التي تم إنتاجه فيها: لقد نقل، بطريقته الخاصة شبه المتماسكة، إحساسًا بما كان عليه الحال عندما كان عمرك 12 عامًا في مايو/أيار 1983.

في نهاية المطاف، يكمن سحر أي كبسولة زمنية وغرورها في وعدها بحوار بين الماضي والمستقبل، فهي نسخة مُصغّرة لما نفعله يوميًا. أي لحظة تكنولوجية هي قصة مُجمّعة من قصص أخرى؛ وعندما نستخرجها لاحقًا ونحاول الاستماع إليها، يصعب علينا معرفة ما إذا كان هناك فرق بين فهم ما سمعناه وبين اختلاق قصة أخرى لتحل محلها.