المسافر و المهاجر و المستكشف و السائح.. من يعرف العالم لا يمكن أن يشتهيه

كلما استوعب المسافر الجيد فنون وآداب وطنه، ازداد عمقًا وجمالًا

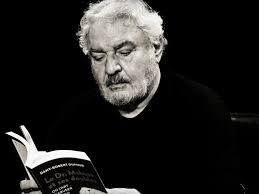

جورج سانتيانا/ فيلسوف

هل فكّر أحدٌ يومًا في فلسفة السفر؟ قد يكون الأمر جديرًا بالاهتمام. فما الحياة إلا شكلٌ من أشكال الحركة ورحلةٌ عبر عالمٍ غريب؟ علاوةً على ذلك، ربما يكون التنقل – وهو امتيازٌ للحيوانات – مفتاحَ الذكاء. جذور الخضراوات (التي يقول أرسطو إنها أفواهها) تلتصق بها تعلقًا قاتلًا بالأرض، وهي محكوم عليها كالعلق بامتصاص أي قوت قد يتدفق إليها من المكان الذي تلتصق فيه. ربما توجد في الجوار تربةٌ أغنى أو ركنٌ أكثر حمايةً وإشراقًا؛ لكنها لا تستطيع الهجرة، ولا تملك حتى عيونًا أو خيالًا لتصوّر به الحظوة المجاورة التي حرمتها منها الصدفة. في أحسن الأحوال، تحمل الرياح بذورها إلى ذلك المكان الأفضل، أو حشرةٌ تُعنى بشؤونها الخاصة: الخضراوات لا تهاجر إلا بالموت في مكانٍ وترسيخ جذورها في آخر. بالنسبة للنباتات الفردية، المسألة هي إما أن تعيش حيث هي أو لا تعيش على الإطلاق. حتى أطرافها لا تكاد تتحرك، إلا إذا حركتها الرياح. تتجه ببطء شديد نحو النور، تطيل نفسها وتلتقي دون تغيير في مواقعها. يُفترض أن أرواحها النائمة لا تتأثر إلا بالتغيرات العضوية، وبالتأثير الشامل للحرارة أو الرطوبة، وبالضغط الأعمى للتبرعم والانفجار هنا، أو بترف التفتح والاستلقاء والتأرجح هناك في النور. إنها تصمد في الزمن وتتمدد بشكل غامض في الفضاء، دون تمييز أو تركيز للتأثيرات التي يتعرضون لها؛ ليس لديها فرصة لملاحظة أي شيء يتجاوز أجسادها، لكنها تتماهى مع الكون، مثل الأنانيين الأبرياء الذين هم عليه، مع وجودهم. إذا أُجبروا على اتخاذ وضعية جديدة، والتي قد تكون ذات فائدة دائمة لهم، فإنهم يعودون إلى الوضع العمودي عندما تخف القوة؛ أو إذا كان الضغط شديدًا، فقد يظلون منحنيين قليلاً بشكل دائم، كما لو أن الطاغية قد أذلهم وأخضعهم إلى انحراف مدى الحياة.

غالبًا ما تميل جميع الأشجار المتتالية إلى الجانب المواجه للريح، كصف من الجنود المتحجرين في مسيرة، أو صف من التماثيل تشير جميعًا إلى لا شيء؛ ولعلّ اعوجاجها يكون رحيمًا بها، ويُمكّنها من تجاوز العاصفة براحة أكبر، متناسيةً الكمال. لو لم تكن البراعم الصغيرة لا تزال تميل إلى النمو بشكل مستقيم، لظننتُ تقريبًا أن التشويه قد أصبح مثالها الأعلى، ولم يعد تشوهًا بل شخصية. من المؤكد أن الرذائل بين البشر، عندما تصبح دستورية، تتحول إلى فضائل دنيوية؛ تُقرّها الكبرياء والتقاليد، وتُوصف بأنها خلابة، وقوية، ورجولية. ومع ذلك، فمن منظور أوسع، عند النظر إلى أصلها القسري، فإنها لا تزال تبدو قبيحة ومحزنة. الخطيئة خطيئة، وإن كانت أصلية، والمصيبة مصيبة ما دامت الروح النقية تنبض في قشرة العادة، مُعذبة بالأخلاق التي يُفترض أنها تُنقذها.

التحول من النبات إلى الحيوان هو أكمل الثورات؛ فهو يقلب كل شيء رأسًا على عقب حرفيًا. تصبح الفروع العليا، المنحنية والملامسة للأرض، أصابع اليدين والقدمين؛ تُقتلع الجذور وتُجمع معًا في خطم، مع بروز لسانها ومنخريها للخارج بحثًا عن الطعام؛ بحيث بالإضافة إلى الصعود والنزول والداخل والخارج المعروف للنبات، يُنشئ الحيوان الآن ميزة للأمام والخلف – وهي ميزة ممكنة فقط للمسافرين؛ لأن المخلوق الآن في حركة دائمة، يتبع أنفه، الذي يُرشده ويُغريه جميع أنواع الروائح والهواجس القادمة من بعيد. في هذه الأثناء، أصبحت أعضاء الخصوبة، التي كانت الزهور، التي تتشمس على مصراعيها وتسترخي في براءة لذيذة، الآن مخبأة بشكل غامض في الأرباع الخلفية، بحيث لا يمكن رؤيتها والتفكير فيها إلا بأقل قدر ممكن. هذا العار يثقل كاهلهم، مما يدفعهم إلى السخط الكئيب والمؤامرات الماكرة والتمردات الرهيبة. ومع ذلك فإن قلقهم هو حافز جديد للسفر، وربما يكون الأقوى والأكثر استمرارًا على الإطلاق: فهو يضفي جمالًا رائعًا على الغرباء، ويملأ الأماكن والأوقات النائية بسحر لا يوصف. لم يكن لدى النباتات مثل هذه الاحتمالات؛ لم يتمكنوا من التعارف بالصدفة، ولم يتمكنوا من الوقوع في الحب، ولست متأكدًا من أنهم كانوا أكثر سعادة في هدوئهم الظاهري. هناك شيء ممل في جمال الزهور، شيء حزين في شهوتها؛ فهي لا تتوق، ولا تسعى، وتنتظر في توقع مطول لما لا تعرفه، وتكشف نفسها للنظام مثل طفل مزين لقضاء عطلة، فخور بشكل غامض، غير مرتاح بشكل غامض، وخائب الأمل بشكل غامض. الرياح هي خاطبون غير صبورين، وابل من غبار الذهب هو عناق فقير. يتلاشى، معتقدًا أنه لا يزال عذارى؛ تسقط بتلاتها حزنًا، وتتقلص كالراهبات إلى ساق ذابلة؛ ثمة نكهة لاذعة في حلاوتها المتقدمة في السن: تعتقد أنه فاتها شيء تتظاهر باحتقاره. لكنها مخطئة؛ لقد أدّت وظيفتها على أكمل وجه: إنها جدّات دون أن يدرين ذلك. تزوجن منذ زمن بعيد، ولم يكن لديهن سوى شعور خافت بحضور حفل زفافهن؛ أنجبن أطفالًا كما هو منسجم مع طبيعتهن، دون ألم وفي أماكن أخرى تمامًا؛ سارن على حين غرة، محجبات ومكرمات كأمهات، في مسيرة الزمن.

في الحيوانات، تُحوّل قوة الحركة كل هذه التجربة الباهتة إلى حياة من العاطفة؛ وعلى العاطفة، على الرغم من أننا الفلاسفة المصابين بفقر الدم نميل إلى نسيانها، يُطعّم الذكاء. الذكاء مغامرة جريئة بشكل لا يُصدّق وناجحة بشكل رائع؛ إنها محاولة، ومحاولة منتصرة، للتواجد في مكانين في آن واحد. إن الحساسية للأشياء البعيدة، على الرغم من أنها قد توجد، لا طائل منها ولا معنى لها حتى تكون هناك أعضاء مستعدة لتجنب هذه الأشياء أو متابعتها قبل أن يمتصها الكائن الحي؛ بحيث تكون إمكانية السفر هي التي تُضفي معنى على صور العين والعقل، والتي لولا ذلك لكانت مجرد مشاعر وحالة مملة للذات. وبإغراء الحيوان بالحركة، تصبح هذه الصور علامات على شيء خفي، شيء يجب قياسه والاستمتاع به. لقد شحذوا انتباهه وقادوه إلى تخيل جوانب أخرى قد يوفرها الشيء نفسه؛ فبدلاً من القول إن امتلاك الأيدي منح الإنسان تفوقه، يكون القول إن الإنسان، وجميع الحيوانات الأخرى، مدينون بذكائهم لأقدامهم أعمق من ذلك بكثير. فلا عجب إذًا أن تكون الفلسفة المتنقلة هي الأفضل. فعندما تفكر وأنت جالس، أو راكع وعيناك مغمضتان أو مثبتتان على الفراغ، ينزلق العقل في الأحلام؛ فتندمج صور الأشياء البعيدة والمتنوعة في ضباب الذاكرة، حيث تتداخل الحقائق والأوهام دون تمييز تقريبًا، فتعود إلى حالة السكون، ضخمًا عاجزًا. أما التفكير وأنت تمشي، على العكس، فيبقيك متيقظًا؛ فأفكارك، وإن سلكت طريقًا واحدًا عبر المتاهة، تستعرض الأشياء الحقيقية بترتيبها الحقيقي؛ فأنت متشوق للاكتشاف، ومستعد للمستجدات، تضحك على كل مفاجأة صغيرة، حتى لو كانت حادثًا مؤسفًا؛ أنت حريص على اختيار الطريق الصحيح، وإذا سلكت الطريق الخطأ، فأنت حريص وقادر على تصحيح خطئك. وفي الوقت نفسه، تتبدد أبخرة الهضم بفعل الهواء النقي؛ ويُصفى الرأس ويُحفظ عالياً، حيث يمكنه مسح المشهد؛ ويتم تحفيز الانتباه من خلال الأشياء الجديدة التي تظهر باستمرار؛ وتتنافس ألف فرضية لمواجهتها في منافسة ودية يحلها الحدث قريبًا دون غموض؛ ويظهر المشهد ككل ليتغير مع تغير محطة المسافر، ويكشف له عن وجوده المنفصل ونطاقه المحدود دائمًا، إلى جانب التمييز (الذي هو الحكمة كلها في جملة واحدة) بين مظهر الأشياء وما هي عليه في الواقع.

قد يصف عالم طبيعة كان شاعرًا أيضًا رحلات الصيف والشتاء لجميع الحيوانات – الديدان والزواحف والأسماك والطيور والحشرات ورباعيات الأرجل – ويخبرنا بالأشياء المختلفة التي يسافرون لرؤيتها أو شمها، وكيف تختلف رؤيتها وشمها على الأرجح. إن عالم الأخلاق المجرد أكثر ضيقًا في تعاطفه ولا يمكنه تخيل سوى التجربة الإنسانية. ومع ذلك، بمجرد أن يتعلم ثنائي الأرجل الوقوف بثبات على رجليه الخلفيتين، يمكن حمل العقل البشري، وهو أكثر رشاقة وإن كان أقل ثباتًا من كاميرا على حامل ثلاثي القوائم، برشاقة إلى أي ارتفاع أو Aussichtsthurm؛ وإذا كان المنظر غير سار، فيمكنه الركض مرة أخرى وربما يغير بيئته العشوائية إلى بيئة أفضل. ليست العين وحدها هي التي يتم استشارتها في مسح البانوراما واختيار بعض المعالم البارزة أو قمة التل لنهاية الرحلة. تعرف العين جيدًا أنها مجرد كشاف، بديل أكثر كرامة للأنف. ومعظم الملذات التي يجدها بديلاً، مجرد وعدٍ بملذات أخرى، كرائحة الطرائد. البحث عن الجمال الخلاب هو آخر دوافع السفر وأكثرها كسلاً. عادةً ما تسافر قبائل البشر لقضاء مهمات أكثر إلحاحًا، وفي بعض الأحيان في محنة.

إن أكثر أشكال السفر تطرفًا، وأكثرها مأساوية، هي الهجرة. قد تنفر النفس من موطنها؛ قد تجده قاحلًا، أو مُهددًا، أو قبيحًا. قد تدفعها فظاعة المشهد إلى تصور سلبي، أو مُتناقض، أو مُثل أعلى: ستحلم بإلدورادو والعصر الذهبي، وبدلًا من تحمّل المصائب التي تُعانيها، قد تُهاجر إلى أي مكان تجهله. هذا الأمل ليس بالضرورة خادعًا: ففي السفر، كما في الولادة، قد يُغرق الاهتمام في مشقة إيجاد الذات في بيئة غريبة: قد تُثبت وحدة العالم الواسع وحريته أنها أكثر إثارة من كونها مُرعبة. ومع ذلك، فإن الهجرة، كالولادة، بطولية: فالروح تُوقع على شيك مفتوح لسلامتها. لا يُمكن لحيوان اجتماعي كالإنسان أن يُغير موطنه دون أن يُغير أصدقاءه، ولا يُمكن أن يغير أصدقاءه دون أن يُغير عاداته وأفكاره. ومن الدلائل المباشرة على كل هذا، عندما يذهب إلى بلد أجنبي، اللغة الأجنبية التي يسمعها هناك، والتي قد لا يتمكن أبدًا من التحدث بها بسهولة أو بأدب حقيقي. لكي يكون المنفى سعيدًا، لا بدّ أن يولد من جديد: عليه أن يُغيّر مناخه الأخلاقي وطبيعة عقله الداخلية. في أكبر هجرة في عصرنا، هجرة الأوروبيين إلى أمريكا، أعرف بالملاحظة مدى سهولة ذلك، على الأقل في الجيل الثاني؛ لكنّ ما يُسهّل هذا التحوّل هو هذا: لا حاجة إلى تحوّل مباشر للعقل أو القلب، أو حتى للغة، بل استبدال غير محسوس للعادات القديمة بأخرى جديدة، لأنّ العادات الجديدة أوفر وسرعان ما تبدو أسهل. إنّ التكيّف، كجميع التكيّفات الخلاقة للطبيعة، مفروض بتأثيرات خارجية، بترتيبات مادية إجبارية، بالانغماس اليومي في أشكال الادخار والإدارة السائدة، ومع ذلك يبدو أنّه ينبع من الداخل. وهكذا، يُمكن التخلّص من العادات القديمة تمامًا ودون ندم. يتمتع المستعمرون، الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى أراضٍ يجدونها خالية أو يخلونها من سكانها القدامى، بهذه الميزة على المهاجرين المتشردين الذين يتسللون إلى مجتمع غريب: يمكن أن يكون تحولهم شاملاً وعميقاً، لأنه يطيع دوافعهم الأصيلة التي تعمل بحرية في بيئة مادية جديدة، ولا ينطوي على أي مزيج من التقاليد المتضاربة. أمريكا مستعمرة شاسعة، ولا تزال تبدو كذلك لمن يهاجرون حتى إلى تلك المناطق المزدهرة منها، مثل الولايات المتحدة أو الأرجنتين، ذات الدساتير والأعراف الراسخة. يشعر الوافدون الجدد بأنهم في وطنهم؛ ويتكيفون بسهولة ويسر مع البيئة المادية، ويبنون بيئة أخلاقية خاصة بهم على هذا الأساس المتين، متجاهلين أو يدينون دين وثقافة الأمريكيين الأكبر سناً. ربما يندمج الأمريكيون الأكبر سناً روحياً مع الأمريكيين الجدد بسهولة أكبر من الأمريكيين الجدد مع القدامى. لا أقصد أن أي مكونات ألمانية أو إيطالية أو يهودية أو أيرلندية إيجابية قد اندمجت في التقاليد الأمريكية: بل على العكس،”إن المهاجرين الأحدث أسرع بكثير من المستعمرين البريطانيين في التخلص من كل ذكرياتهم والبدء من جديد، مثل آدم في الجنة: ولهذا السبب بالذات يبرزون كأمريكيين عراة، رجال متكيفين بشكل حاد وفريد مع الظروف المادية الحالية في العالم: وبهذا المعنى فإن أمريكيتهم أعلى وأكثر جرأة من أمريكية اليانكيين القدامى أو الجنوبيين القدامى، الذين يبدو لهم العالم الحديث ربما يصم الآذان قليلاً وغير مبدئي إلى حد ما.

بالمقارنة مع المهاجر، فإن المستكشف هو المسافر الأكبر؛ ومغامراته أقل أهمية ولكنها أكثر اندفاعًا وأطول أمدًا. غالبًا ما تكون فكرة الهجرة كامنة في ذهنه أيضًا: إذا كان فضوليًا للغاية لاكتشاف أراضٍ جديدة ووصفها، فذلك جزئيًا لأنه قد لا يندم على الاستيلاء عليها. لكن الفاتح المحتمل بداخله غالبًا ما يتم إخضاعه إلى مغامر غير مهتم ومراقب علمي. قد يتحول إلى رحالة. ينطلق مستكشفك أو عالم الطبيعة الحقيقي في المصلحة المحلية؛ لا يُقتلع قلبه أبدًا؛ يذهب للبحث عن الطعام مثل الجندي، للدفاع عن النفس، أو للنهب، أو للحصول على مساحة إضافية. سواء كانت المكافأة المأمول بها ثروة أو معرفة، فإنها مقدر لها إثراء ممتلكاته الأصلية، لإكمال شيء عزيز بالفعل: إنه مبعوث علم وطنه أو سياسته المحلية. على العكس من ذلك، فإن المتجول الخاص بك طليق، خامل ببراءة، أو مدفوع ببعض الإكراه المرضي؛ إن اكتشافاته، إن توصل إليها، ستكون محض صدفة، تُعزى إلى قلقه الشديد وغوصه في بحرٍ هائج. المتجول المُتمرس شخصٌ مُضلَّل، يحاول الهروب من نفسه كالهولندي الطائر: غريزته هي أن ينكمش في ركنٍ آمنٍ دون أن يُلاحظه أحد، ويبدأ بالتجوال مجددًا في الصباح، بلا هدفٍ ولا نفع. إنه منبوذٌ طوعًا، مُتشرد. قد لا يكون سوء التكيف الذي يُعاني منه والذي يدفعه بعيدًا عن المجتمع خطأه: قد يكون بسبب قرب جو المنزل، والبرودة فيه، والألم الذي لا يُطاق من الخلافات التي تتكرر دائمًا والتي لا تُسمع فيها النغمات الصحيحة أبدًا. أو قد يُعبِّر عن سمةٍ غريبةٍ لا تُؤسف لها على الإطلاق، أو غريزةٍ بدائيةٍ جامحة، أو مجرد حاجةٍ لمدّ ساقيه، أو دافعٍ شابٍّ للقيام بشيءٍ صعبٍ وجديد. متسلق الجبال، ومستكشف القطب الشمالي، والصياد الشغوف، أو ملاح اليخت، يختارون رياضتهم لأسباب متعددة: إما لأنه يحب الطبيعة؛ أو لأنه لا يملك ما يفعله، فيحتاج إلى التمرين ويجب عليه القيام بشيء ما؛ أو لأن العادة أو الغرور أو المنافسة هي التي أعطته هذا الميل؛ ولكن السبب الرئيسي، إذا كان مسافرًا حقيقيًا من أجل السفر، هو أن العالم معنا كثيرًا، ونحن كثيرًا مع أنفسنا. نحتاج أحيانًا إلى الهروب إلى عزلة مفتوحة، إلى الضياع، إلى العطلة الأخلاقية المتمثلة في خوض بعض المخاطر الصرفة، من أجل شحذ حافة الحياة، وتذوق المشقة، وإجبارنا على العمل اليائس للحظة مهما كان الأمر. في أعقاب المستكشف، يميل نوع آخر من المسافرين إلى اتباعه، وهو الأكثر شرعية وثباتًا وطبيعية على الإطلاق: أعني التاجر. في الوقت الحاضر، قد يجلس التاجر طوال حياته على مكتب في مدينته الأصلية ولا ينضم أبدًا إلى قافلة ولا يخاطر بالغرق؛ قد لا ينزل أبدًا إلى دكانه أو إلى جانب السفينة ليفحص بضاعته أو يبيعها. هذا مؤسف، ويسلب نصف الإنسانية وكل الشعر من التجارة. إذا كان التاجر مستقرًا،يجب أن يكون ذلك على الأقل في أحد تلك القصور القديمة في أمستردام حيث كانت السفن تعبر القناة إلى باب السيد، وكانت بالات البضائع تُرفع إلى العُليات الكبيرة في أعلى منزله بواسطة بكرة بارزة من الجملون، مثل غرغول غريب. هناك يمكن الاستمتاع براحة وبهجة الحياة الأسرية تحت نفس السقف الذي يحمي ثروتك ويستقبل زبائنك. ولكن إذا لم يسافر التاجر الآن، فيجب على الآخرين السفر نيابة عنه. أعلم أن المسافر التجاري رجل مبتذل، يأكل ويشرب كثيرًا ويحب القصص البذيئة؛ هو، مثل رئيسه، قد سُلبت كرامته الطبيعية وفنّه الكامل بسبب تقسيم العمل والتلغراف وتوحيد البلدان الحديثة والعقول الحديثة؛ ومع ذلك، لدي تعاطف معين معه، وفي تلك النزل الإقليمية حيث يكون هو الروح الحاكمة، وجدته مليئًا بالمعرفة الممتعة، كما ينبغي أن يكون المسافر. لكن للتجارة أيضًا رجالها البحريون، ومهندسوها، ومساحوها، وصيادوها، وصائدوها؛ جميعهم مسافرون لا يكلّون، وخبراء في الأرض. كان والداي ينتميان إلى الطبقات الرسمية الاستعمارية، وكانت الصين ومانيلا، رغم أنني لم أكن هناك قط، أسماءً وصورًا مألوفة لي في طفولتي؛ ولا يمكنني أبدًا أن أفقد الإحساس بالمسافات الشاسعة في هذا العالم المائي، وبالدول الغريبة اللطيفة، والمناخات المتعارضة، وطرق العيش والتفكير، وكلها إنسانية وشرعية على حد سواء. في رحلاتي الخاصة، أغرتني المعالم الرومانسية وعمق الاهتمام التاريخي أكثر من العجائب الجغرافية؛ ومع ذلك، أي سحر يضاهي سحر الموانئ والسفن وفكرة تلك الرحلات المتواصلة التي تُلبّي احتياجاتنا اليومية؟ الأشياء الأكثر بساطة، والأشخاص والأحداث الأكثر شيوعًا، تُرى كبانوراما من الحركات المنظمة، من رحلات دائمة ليلًا ونهارًا، عبر مئة عاصفة، وأكثر من ألف جسر ونفق، فتكتسب عظمة ملحمية، والآلية تتحرك برشاقة شديدة تبدو وكأنها حية. إنها تتمتع بسحر، لا ينضب، على الأقل بالنسبة لي، كقوارب تشق الماء، وعجلات تدور، وكواكب تصعد وتنزل في السماء: أشياء ليست حية في ذاتها ولكنها صديقة للحياة، تَعِدُنا بالأمان في الحركة، والقوة في الفن، والحداثة في الضرورة.ووحدة البلدان الحديثة وعقولها الحديثة؛ ومع ذلك، لديّ تعاطفٌ معه، وفي تلك النُزُل الريفية التي يُسيطر عليها، وجدته زاخرًا بالمعرفة المُمتعة، كما ينبغي أن يكون المسافر. لكن للتجارة أيضًا رجالها البحريون، ومهندسوها، ومساحوها، وصيادوها، وصائدوها؛ جميعهم مسافرون لا يكلّون، وعارفون بالأرض. كان والداي ينتميان إلى الطبقات الرسمية الاستعمارية، والصين ومانيلا، رغم أنني لم أكن هناك قط، كانتا اسمين وصورتين مألوفتين لي في طفولتي؛ ولا يُمكنني أبدًا أن أفقد الإحساس بالمسافات الشاسعة في هذا العالم المائي، والشعوب الغريبة اللطيفة، والمناخات المتعارضة، وطرق العيش والتفكير، وكلها إنسانية وشرعية على حد سواء. في رحلاتي الخاصة، أغرتني الآثار الرومانسية وعمق الاهتمام التاريخي أكثر من العجائب الجغرافية؛ ومع ذلك، أي سحر يُضاهي سحر الموانئ والسفن وفكرة تلك الرحلات المتواصلة التي تُلبّي احتياجاتنا اليومية؟ الأشياء الأكثر بساطة، والأشخاص والأحداث الأكثر شيوعًا، تُرى كبانوراما من الحركات المنظمة، من رحلات دائمة ليلًا ونهارًا، عبر مئة عاصفة، وأكثر من ألف جسر ونفق، فتكتسب عظمة ملحمية، والآلية تتحرك برشاقة شديدة تبدو وكأنها حية. إنها تتمتع بسحر، لا ينضب، على الأقل بالنسبة لي، كقوارب تشق الماء، وعجلات تدور، وكواكب تصعد وتنزل في السماء: أشياء ليست حية في ذاتها ولكنها صديقة للحياة، تَعِدُنا بالأمان في الحركة، والقوة في الفن، والحداثة في الضرورة.ووحدة البلدان الحديثة وعقولها الحديثة؛ ومع ذلك، لديّ تعاطفٌ معه، وفي تلك النُزُل الريفية التي يُسيطر عليها، وجدته زاخرًا بالمعرفة المُمتعة، كما ينبغي أن يكون المسافر. لكن للتجارة أيضًا رجالها البحريون، ومهندسوها، ومساحوها، وصيادوها، وصائدوها؛ جميعهم مسافرون لا يكلّون، وعارفون بالأرض. كان والداي ينتميان إلى الطبقات الرسمية الاستعمارية، والصين ومانيلا، رغم أنني لم أكن هناك قط، كانتا اسمين وصورتين مألوفتين لي في طفولتي؛ ولا يُمكنني أبدًا أن أفقد الإحساس بالمسافات الشاسعة في هذا العالم المائي، والشعوب الغريبة اللطيفة، والمناخات المتعارضة، وطرق العيش والتفكير، وكلها إنسانية وشرعية على حد سواء. في رحلاتي الخاصة، أغرتني الآثار الرومانسية وعمق الاهتمام التاريخي أكثر من العجائب الجغرافية؛ ومع ذلك، أي سحر يُضاهي سحر الموانئ والسفن وفكرة تلك الرحلات المتواصلة التي تُلبّي احتياجاتنا اليومية؟ الأشياء الأكثر بساطة، والأشخاص والأحداث الأكثر شيوعًا، تُرى كبانوراما من الحركات المنظمة، من رحلات دائمة ليلًا ونهارًا، عبر مئة عاصفة، وأكثر من ألف جسر ونفق، فتكتسب عظمة ملحمية، والآلية تتحرك برشاقة شديدة تبدو وكأنها حية. إنها تتمتع بسحر، لا ينضب، على الأقل بالنسبة لي، كقوارب تشق الماء، وعجلات تدور، وكواكب تصعد وتنزل في السماء: أشياء ليست حية في ذاتها ولكنها صديقة للحياة، تَعِدُنا بالأمان في الحركة، والقوة في الفن، والحداثة في الضرورة.الأشياء ليست حية في ذاتها ولكنها صديقة للحياة، وتعدنا بالأمن في الحركة، والقوة في الفن، والجديد في الضرورة.الأشياء ليست حية في ذاتها ولكنها صديقة للحياة، وتعدنا بالأمن في الحركة، والقوة في الفن، والجديد في الضرورة.

أحدث أنواع المسافرين، وأكثرهم شهرة، هو السائح. ولأنني كنتُ واحدًا منهم كثيرًا، فلن أرميه بالحجارة؛ سواءً أكان ذلك من أجل الحقائق أم من أجل الجمال، فإن جميع السياح عزيزون على هيرمس، إله السفر، وهو أيضًا راعي الفضول اللطيف وحرية الفكر. هناك حكمة في التحول قدر الإمكان من المألوف إلى غير المألوف: فهو يحافظ على نشاط العقل، ويقضي على التحيز، ويعزز روح الدعابة. لا أعتقد أن التهور وتبديد العقل والنفور من موطن المرء، أو تقليد العادات والفنون الأجنبية أمراض خطيرة: إنها تقتل، لكنها لا تقتل أحدًا يستحق الإنقاذ. قد يكون فيها أحيانًا تنهد ندم على المستحيل، وقليل من التكريم البائس لشخص مثالي محكوم عليه بالضياع؛ ولكن كقاعدة عامة، لا تنبع هذه الأشياء من كثرة الألفة مع الأشياء الغريبة، بل من قلة الألفة: آخر ما يتمناه المرء الذي يتذوق حقًا طعم أي شيء ويفهم جذوره هو تعميمه أو نقله. وكلما استوعب المسافر الجيد فنون وآداب وطنه، ازداد عمقًا وجمالًا في آدابه وفنونه. تذكر عوليس إيثاكا. بقلبٍ صافٍ وذهنٍ صافٍ، كان سيقرّ بأن طروادة لا مثيل لها في العظمة، وفيسيا في السحر، وكاليبسو في السحر: هذا لا يُقلّل من لذة سماعه لصوت الأمواج المتلاطمة على شواطئه؛ بل سيجعل اختياره لما هو فطرته أكثر استنارةً وجرأةً. القلب البشريّ محليّ ومحدود، له جذور: وإذا كان العقل يشعّ منه، بحسب قوته، إلى مسافاتٍ أبعد فأبعد، فإنّ جمع الأخبار، إن وُجدت، يجب أن يكون من ذلك المركز. من يعرف العالم لا يمكنه أن يشتهيه؛ ولو لم يكن راضيًا بنصيبه فيه (الذي تضمن في النهاية تلك المعرفة المُخلّصة)، لكان يُظهر القليل من الاحترام لكل تلك الكمالات الغريبة التي يدّعي إعجابه بها. “لقد كانت جميعها محلية، ومحدودة، ومنقطعة عن أن تكون أي شيء سوى ما حدث أن تكونه؛ وإذا كان مثل هذا التحديد وهذه التعسفية جميلين هناك، فما عليه إلا أن يحفر إلى مبدأ حياته الخاصة، ويزيل كل الارتباك والتردد، من أجل إحضاره أيضًا إلى التعبير الكامل حسب نوعه: وحينئذ سيأتي المسافرون الحكماء أيضًا إلى مدينته، ويمدحون اسمها.